Всё, Юр, допрыгались!

Надвигается кошмар вечной жизни.

Они уже нашли нужную клетку. Осталось ее расковырять, и бессмертие поступит в аптеки — по тридцать таблеток в упаковке. Только надо будет брать фирменные, потому что наши вместо бессмертия могут впарить слабительное.

Вообще же последствия предвидятся жуткие. Я не о политике — эти уже и так сидят вечно. Самое страшное — обессмыслятся юбилеи. Пригласит тебя девушка на свое семисотлетие, ну, и что ты ей пожелаешь — долгих лет жизни?

Нам с тобой дико повезло. Мы еще осознаем значение начальной точки траектории. Из чего вытекает трудная привилегия — поздравлять с промежуточными. В такие моменты хочется быть правительством. Направил бы тебе телеграмму, где подробно рассказал бы тебе о тебе:

«Уважаемый Юрий Михайлович! Вы родились… Прошли большой и славный… Как журналист, фотограф и писатель… Поднимая нравственные… Выражая гражданскую… Снискали глубокое… Позвольте от души…»

И ты бы позволил как миленький.

Но я не правительство — я вынужден своим путем.

Мог бы подарить тебе песню «Как летит время!». Но ты ее уже знаешь.

Возможность поиграть фамилией давно обглодана. «Окна РОСТА». «Во весь РОСТ». «Свободное пРОСТранство». Последнее — удачно. Свобода и пространство — это о тебе… Рифму «РОСТ — тост» оставляю тамаде банкета. Тем более тамадой будешь ты. Ненавязчиво обозначая место Грузии в себе и свое место в Грузии. (Непосвященные — в интернет!)

В целом мне нравится тебя поздравлять. Тем более посредством газеты. И пять лет назад поздравлял, и десять. Проблема одна — не повториться. К счастью, остроту проблемы смягчает склероз — никто уже вообще ни черта не помнит. Так что если я не замечу, что повторяюсь, ты и подавно не заметишь.

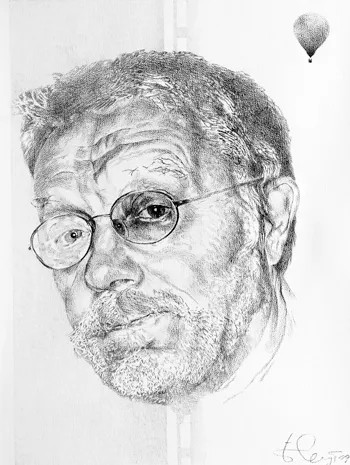

Но точно не повторюсь насчет твоей последней книги. Хотя бы потому, что пять лет назад ее не было. А теперь — есть. «Групповой портрет на фоне мира». Второй том твоей… Как бы точнее назвать… Жизни, Юра.

А первый том пять лет назад уже был — «Групповой портрет на фоне века». А вместе они — твой автопортрет. В двух томах. Так и хочется написать: «Портрет Роста на фоне Роста». Останавливает уверенность, что кто-то так и напишет. Автопортрет, Юра, действительно, дивный, но чувствуется недоговоренность. Уверен, грянет третий том. И назовется он «Портрет на фоне…».

Но фон — тут не боюсь повториться — значения не имеет. Ты не потеряешься на любом. Разве что сам захочешь. Затянешь легендарную веревку на джинсах и растворишься в воздухе. Потом позвонишь из Антарктиды:

«Значит, завтра?» — «Завтра». — «Ровно в два?» — «Ровно».

И мы оба знаем, что не «ровно», и не «завтра», и не «в два». Через месяц, в полседьмого — и то вряд ли. Ты это не нарочно. Не забыл. Просто подверженный иной, высшей точности, учуял в мироздании нечто более важное, чем «завтра в два». Однако, когда и вправду нужно, возникаешь. Куда и впрямь надо успеть, успеваешь. Потому повсеместно уместен. Потому притягиваешь столь разных.

Организм, полный ума, опыта и юмора и — тем не менее! — готовый к любви! Кто еще забежит Восьмого марта в цветочный магазин и купит цветов, чтобы подарить их продавщицам этого самого магазина?

…Что до профессии, тут все просто — изображение и текст. Ну, возьми да соедини. И ничего особенного не получится. Для особенного нужны еще две вещи: любовь и совесть. Вот тогда получится — не просто особенное, но может быть, даже уникальное. Называться будет — Рост. (Извини за пафос, Михалыч, — газета. При личной встрече патетику сниму.)

Пять лет назад открыл наугад «Портрет на фоне века» и прочитал:

«Функция человека на земле — жизнь. Она же является и смыслом».

Помню, подумал, что насчет человека вообще — большой вопрос. Но одного, который соответствует, я знаю. И с неизбывной мудростью сказал тебе: «Осуществляй функцию, Юрка, — живи!» И ты проникся, и вот — результат. Открываю вчера — наугад же! — твой «Портрет на фоне мира» — и читаю:

«Все мои друзья со мной (какое счастье!). Только некоторые молчат».

И я восхитился — что не молчу еще. Что могу снять трубку и сказать:

— Привет, Юрка!

И ты ответишь.

Михаил МИШИН

Гоги ХАРАБАДЗЕ: Не меняйся, не подводи…

Тесен мой мир, он замкнулся в кольцо

вечность лишь изредка блещет зарницами,

время порывисто дует в лицо,

годы несутся огромными птицами…

М. Волошин

Вот тебе и 75! Уже стукнуло, никуда не денешься, но вся беда в том, что и меня за собой тянешь!

Если честно, никогда не любил праздновать новый год и дни рождения, что в этом хорошего, один лишний год, один шаг к старости….

Ты был в возрасте Христа, когда мы с тобой познакомились, мне же было 29. Сколько времени пролетело, годы, правда, «несутся огромными птицами».

Любимый вопрос журналистов, «Что бы изменили в своей жизни, имея возможность начать ее сначала?» Ответ большинства — ничего! Я бы очень многое изменил, ошибок было много, но не было измены. Не отчизне, не делу, не принципам, не друзьям, не любимым, не изменяли не я, не ты!

В наше кривое время, человеку твоей профессии нелегко не подлизываться, не выслуживаться перед сильными мира сего, озирать их с той единственной высоты, где плохих людей просто нет, напоминая им, что есть на свете совесть, честь и доблесть.

Ты это сумел. Ты это сделал, даже стиль создал «Ростовский» в журналистике, но об этом пусть другие говорят.

Сколько прекрасных людей я тебе подарил, и ты не оставался в долгу. В этом отношении мы с тобою квиты. Нас было много, но время и политика сделали свое….

Некоторые не выдержали и воду канули, да БОГ с ними, главным стержнем была и есть наша дружба, наша любовь, которую не расстроили не распад СССР, не переоценка ценностей, не война… Жили в общей широкой стране, родной — дружили, любили, горой стояли. По заслуге наших «блестящих» политиков, живем в воинствующих странах — дружим, любим, горой стоим.

В это время, старость подкралась, пожаловала, а у нее, у старости, много лиц. одно из них молодость. Молодой старик… звучит странно, неестественно… однако сохранить молодость, энергию, жажду жизни, умение влюбляться, удивляться - самый большой дар…

Ты имеешь этот дар, ты и есть молодой старик!

У старости есть и Температура, как правило, низкая. У тебя же, как у немногих избранных, она высокая, именно эта Температура порождает, обусловливает такую страсть к работе, молодежную принципиальность и неповиновение…

Правильно говорят: «Если молодость знала, а старость умела», однако есть исключения и ты один из тех счастливых, которые и знают и умеют…

Так что живи, брат и здравствуй! не меняйся, не подводи!

P.S. Передай привет всем нашим — девочкам и мальчикам! Я их по-прежнему люблю, может даже крепче, мне их часто недостает!

Второго февраля — день рождения Иоселиани, надеюсь, помнишь?! Обалдеть можно, 80 исполняется. Его ничего не меняет с возрастом, пьет и курит, каждодневно бутылку водки, две пачки сигарет, на фоне блестящих побед и призов — Венецианских львов Берлинских медведей и т.д.

Поздравить не забудь, тоже брат ведь, наш!

Словарь Ожогова

Сидим на крылечке с летчиками из Дальнереченского отделения воздушной охраны лесов и обсуждаем, как заинтересовать пожарных в том, чтобы пожаров стало меньше. Потому что если леса не горят, то и денег они получают негусто. Тут подходит парашютист Валентин Иванович Ожогов в резиновых сапогах и лихой кепке и, узнав, что в беседе участвует газетчик, говорит на доступном журналисту языке: «Пора покончить с положением, когда хорошо работать плохо, а плохо работать хорошо». Отметив, что произвел приятное впечатление, продолжает: «Я тут читал в одной газете, не помню какой (обложку потерял), про токаря, который наизобретал, как три института, и по пять планов выполнял без брака. Так его чуть со свету не сжили. Без него видимость, что все работают, а с ним вроде как не все. Вот я, к примеру…»

И рассказал Ожогов, что зимой, когда пожаров нет, плотничает. И за месяц с напарником может поставить два, а то и три сруба. И ставил, пока ему не сказали: «Что-то много ты, Валентин Иванович, зарабатываешь».

— Так ведь за дело, — говорю. — Ну! Дома хорошие. Или не нужны?

— Нужны, — соглашаются товарищи-парашютисты. — Но все-таки ты много что-то зарабатываешь.

— Не ворую же.

Тут Ожогов махнул рукой и сказал: «Или другая история про пчел». История про пчел повествовала, что медом можно накормить не только всю страну, но и Австралию, поскольку Ожогов с одного улика получает в десять раз больше меда, чем остальные.

Я с недоверием посмотрел на компанию. Никто не потупился. Только Василий Корнилович Полищук, шофер старенького противопожарного автобуса, на двери которого в манере, близкой к реализму, нарисован парашютист (или парашютистка?), повернув кепку козырьком назад, сказал:

— Может, они там, в Австралии, меда-то не едят. На кой им?

— Был бы у нас лишний — научили бы. И наменяли б на что-нибудь полезное. На кенгуру, например. Пусть прыгают. Им, говорят, пастухи не нужны, а шерсть настриг и выпускай… Да… Я тут соболя лысого вывел. Два года работал.

— На хрена он тебе — лысый? — спрашивает шофер.

— А шерсть во время лесного пожара не обгорает. Или у меня еще случай был.

И Ожогов без перехода стал рассказывать одну за другой свои правдивые были.

…Попался в его капкан колонок и решил отгрызть себе ногу. Отгрыз. Хотел уйти. Глядь, не ту отгрыз. Пришлось еще одну. После этого убежал на двух. Кажись, на передних…

…Ремонтировал он бензопилу «Дружба», отложил в сторону гайки, а утята — они хватают всё, что блестит, — все гайки проглотили. Подождал, у них в организме ведь быстро. Да. Собрал гайки, а они меньше диаметром стали. В желудке ведь все перетирается. Подложил тогда он и болты. Подождал, пока их перетрут. И точно — подошли болты к гайкам. Он даже не поверил. Решил двадцатикопеечную монету положить — они ее в гривенник перетерли. Невыгодно…

…Гулял он на свадьбе, а утром рыбачить пошел. Поплевал на червяка и закинул. А тут сазан червяка проглотил, почувствовал перегар (ну было!) и сразу выпустил его сквозь жабры — не понравился, значит. Второй подплывает, проглотил и выплюнул. И так восемь штук нанизалось.

…Решили с соседом крышу в баньке поменять. Направленным взрывом. Заложили взрывчатку по науке — тот специалист. Рванули. Глядь, весь сруб поднялся и в его огород перелетел. Целиком. Ни одно бревно не сдвинулось. Динамит оказался импортный и свежий — только завезли. Теперь париться к соседу хожу.

…Была у меня кавказская овчарка. Вдоль проволоки бегала на строгом ошейнике с шипами в палец. Прихожу ночью домой, слышу: цепью гремит, а не лает. Думал от радости. Взял фонарик, свечу, а там — тигр. Он Шарика моего сожрал с ошейником, шипы в горле и расперлись, а лицензии на его отлов у меня нет. Пришлось цепь отвязать. Пропала цепь. Жалко.

…Зима только начинается, а свинья, хоть и дикая, она ведь купаться любит. Найдет лужицу, побежит выкупаться, встанет, обмерзнет. На ней корка льда растет. К середине зимы кабанчик превратился в большую глыбу. Мы идем, а тут закат. Косой луч солнца высветил кабана. Глыба-то прозрачная. А охотники глупые: он и так никуда не убежит. Бери, кати домой, около печи ставь. Лед стает — он твой. А может до весны во дворе лежать, как в холодильнике. Так нет, выстрелили. Теперь надо глыбу растаскивать. Колем, а куски в сторону выбрасываем. …Все разобрали — нет свиньи! Оказывается, поросенок был маленький. Его с куском льда откинули. А большим он казался, потому что у льда коэффициент преломления.

…Прилетели мы на пожар в 6 утра. Только сели, медведь выскочил из тайги и помял парашютиста. Тот возвращается еле жив, отлеживается и идет бюллетень подписывать, а начальство ему говорит, что травма у него непроизводственная, поскольку произошла до начала рабочего дня. Если бы с девяти до восемнадцати, тогда другое дело.

Ну, в это-то мы поверим?

Свадьба под Чернобылем

Моя гениальная подруга наивная художница Мария Примаченко, чьим искусством восхищался «Павло Пикассо», а с ним и весь просвещенный мир, пригласила меня на свадьбу своего внука Пети в деревню Болотня, что в сорока километрах

от Чернобыля, — в первую годовщину взрыва. Сын Марии Авксентьевны, мой любимый друг Федор, тоже художник, а также пахарь, лесник, конюх, тракторист, кузнец, пастух, охотник (не застреливший, впрочем, ни одной лесной души в своей жизни), обещал, что будет весело.

«От погуляем, давай приезжай». Я приехал. Потом о той свадьбе написал. Потом жили, общались. Умерла Мария. Умер Федор. Внуки уехали из деревни. Невестку Катю ограбили, украв все картины Марии и Федора Примаченко. Ничего не осталось, кроме воспоминаний и чувства любви, не остывающей, как и тот клятый котел, что поубивал столько красоты вокруг себя. Только любовь эта никому не была во вред, хотя и не спасла никого. Мы решили напомнить живым про то время, в котором тоже живые пели, пили, танцевали, любили, верили и надеялись всего в сорока километрах от неминуемого. Весело было.

Среди ночи я проснулся, надо полагать, от ужаса. Признаки острой формы лучевой болезни, о которой мне тлумачили весь вечер, явственно проступили (как сказал бы доктор Михайло Григорьевич) в абсолютной темноте незнакомой мне хаты: острая головная боль, спазмы верхних дыхательных путей, дикая жажда…

«Где это я?» — запульсировало в висках, и тут же работающие как бы с эхом мозги узнали в этом вопросе еще один симптом болезни — потерю памяти. Борясь с амнезией, я пытался заставить себя вспоминать для начала то, что было близко по времени: быть может, хоть малость из нехитрого скарба нажитых знаний и опыта удастся спасти. И тут неожиданно (чего уж можно было ожидать в моем положении) в тлеющем сознании появился прозрачный, как недопроявленный негатив, образ миловидной и в пропорциях молодицы Гали, которая с первых шагов по таящей незримую опасность земле украинского Полесья забрала мою новую куртку, абы я ее, боронь боже, не замарал, и сообщив, что она давно уже вдова, стала — как бы это по-современному сказать — курировать меня в задушевных и, вот поверьте, научных беседах о не… Забыл! Хорошее слово употребил доктор, а я забыл. Чертова амнезия! Но потом вспомню. Значит, в беседах о не… методах защиты от радиации, которые я вел с иванковскими и болотнянскими интеллигентами, крестьянами и руководителями, вплоть до районного масштаба.

Сей вдовий образ в ночи, скромный характер оставшейся на мне одежды при отсутствующей памяти явили-таки хрупкую надежду: а вдруг не все еще кончено! Похлопав, однако, по простыням аж до самой стенки и не найдя там и малого насекомого, закованного в холодный хитин, не то что какого-нибудь крупного организма, я с обреченной горестью сообразил, что и Галя, видно, не хуже моего знает зловредное влияние атомов на… (от бiсова душа, теперь забыл, как это называется), и довольно-таки сник. Впрочем, тут же спохватился, поскольку мне стало объяснимо стыдно: невидимые лучи, созданные советскими учеными для достижения ими хорошей жизни при экономных затратах ума, разрушили хрупкий моральный облик автора, и без того изношенный низким качеством электромагнитных колебаний отечественного телевидения, высокой токсичностью вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу родины легковыми автомобилями завода имени Лихачева, и скверным запахом типографской краски, казалось бы, неплохо оборудованных центральных и иных газет.

«Период полураспада стронция, цезия, урана и другой пакости приводит к полному распаду нравственности», — с горечью подумал я и поднялся, чтобы найти выход.

Выхода не было.

Ни окон, ни дверей.

Твердо веря в строительную сметку украинского крестьянина, издревле по традиции ставившего хаты с окнами и дверьми, и отнеся смутное состояние на счет еще одного болезненного симптома — потери ориентации, я продолжал поиски, которые через половину какого-нибудь часа увенчались успехом. В сенях на полу стоял бачок с водой. Он упирался краном в утоптанную глину так, что напиться из него никак было нельзя. Покорно восприняв эту странность как новый знак угасающего здоровья, я распахнул дверь настежь и вышел на двор.

Там была украинская ночь. Оранжевые звезды величиной с добрый гарбуз хороводили по черному, как вишня-шпанка, небу. Отрывисто и глухо — свадебным бухалом — брехали редкие собаки, строя ритмический фон рассыпанным по вербам с достойной щедростью майским соловьям, что дули в свои сопелки без устали и натуги. В легком дыхании черного воздуха поскрипывали полесские сосны, такие сухие и звонкие, что глядя на них, первое, о чем думалось, так это: порядком же можно было бы из них настрогать скрипок и наточить гармошечных голосов для свадебных музык. А и сами музыки, и голоса, уже человеческие, слышны были как бы и не издалека, и не рядом, словно накрыл тех поющих и играющих людей кто-то охапкой сена — чтобы они сильным звуком не погубили ночь. «Ти не iдь, не iдь, козаче, твоя дiвчина плаче…» Песня, словно в тумане, медленно плыла над Болотней и увязала окончательно в расплетенных на ночь косах плакучих ив.

А дальше за селом было тихо.

Праздник жизни продолжался уже без меня. Сориентировавшись на Большой Медведице, я повернулся в сторону чернобыльской станции, до которой было хорошо если сорок верст, и не приметив (как и те, кто догуливал первый день свадьбы внука великой Марии Примаченко в первую годовщину катастрофы) никакой такой видимой опасности, во утоление жажды слизнул росу с непорочных вишневых почек и отправился в хату с интересом гоголевского Каленика: дескать, где же я живу?

Украинская песня утвердила во мне желание погостить еще некоторое время на бывшей так недавно прекрасной земле. Похвальное намерение требовало немедленного одобрения со стороны, и я решительно направился в горницу в надежде отыскать какую ни попадя живую душу. А хоть бы и вдову! Однако то, что я нашел, вовсе не соответствовало тому, что я искал: в смежной с моей комнате в стоящем, сумрачном воздухе на кровати, до пояса прикрытый простыней, прибранный в парадный пиджак, белую, застегнутую на все пуговицы рубаху и со сложенными на груди руками лежал сухонький дедок, известный мне в прошлом как сельский учитель Яков Мусийович. Я перекрестился:

— Дiду, ви живий?

Так! Теперь, ребята, порассуждаем о нашей жизни. Вас не обидит, если я скажу, что все вы… (а, будь что будет) на манер каких-нибудь козлов. И я, разумеется, среди вас. Нам посулят клок сена, который и съесть-то не дадут, а повесят перед носом, и (заставлять не надо) мы, поверив, что это единственная альтернатива гибели, опустим рога и будем бодать всех, кто на эту веру посягнет. Нам только пообещай (все равно что), и мы клюнем. Мы ждем, когда придет плохой вместо очень плохого, хороший — вместо «так себе» и разрешит. Что-нибудь разрешит или построит что-нибудь вместо нас самих: ну хоть это… обчество с человеческим лицом. Только с лицом, заметьте. Все остальное будет привычное. «Ну да? Правда? — раскатали мы уши. — С человеческим лицом — это другое дело, не то что раньше».

А вы ведь, ребята, видели его. Что же может быть страшнее, злее, вульгарнее человеческого лица при социализме, а хоть бы и после него? Какое животное на воле имеет искательно-просительный или ожесточенно-завистливый взгляд… О господи! Горелов!

Юра Горелов был прав, когда, сидя в Бадхызском заповеднике ночью у костра и плача (от дыма), говорил:

— Ты утверждаешь, что современный человек — царь природы, ее венец? Берусь доказать, что он — страшная ее ошибка. Человек — единственное животное, которое способно уничтожить не только себя, но и среду обитания других существ. Впрочем (ах, гуманист, он все-таки давал нам, людям, шанс), что-то останется: водоросли, насекомые, черви; где-нибудь из этого вырастет новая жизнь, но теперь природа учтет урок. Это будет жизнь без людей.

Юра — защитник естественного и ученый, романтик и жесткий поборник закона, чьими прошлыми усилиями был сохранен (до поры) животный мир в крайней южной точке страны, жизнеутверждающий провидец человеческого безрассудства.

— Нас очень много, и мы очень глупы. Земля этого не вынесет. Мы — как бы тебе доходчивей — вытаптываем кормовую базу, как копытные. Вытопчем, и наступит мор. Это будет вовсе не наказание природы нам, как мы самонадеянно полагаем, а просто ее самозащита.

— Тогда, может быть, СПИД — это чума двадцатого века…

— Во-первых, высокопарно! Во-вторых, на СПИД надежды нет.

— ?! — это я в изумлении поднял брови.

— Очень медленно, — объяснил Горелов.

— А радиация?

— Ближе… и доступнее для нашей системы, к тому же экспортируется легче национальной идеи, патриотизма и марксизма-ленинизма… Что?

Ничего, Юра. Просто мы сидим с тобой, слушаем цикад и беседуем ночью на кордоне «Кепеля» Бадхызского заповедника в конце апреля 1986 года — в дни открытия нового предмета вывоза, выноса и выброса из нашей страны. Пенька, вар, лес, нефть, пенька, пенька, лес — это было. А теперь есть и будет — радиация.

Радиация с человеческим лицом, искаженным болью, горем и утратами, — это наше достижение! И мы сделали свой выбор: из всех видов массовых болезней и смертей — радиация социалистического толка. Скрытая от народа и до сих пор скрываемая разного рода начальниками. Какие же суки нами правят и какие мы все-таки привязчивые животные. Любим хороших хозяев… И все верим, что они есть.

Ровно через год после катастрофы получилась телеграмма: «Запрошуем на весiлля» («Приглашаем на свадьбу»). И я поехал. Дорога эта от самого Киева знакома мне хорошо. Она и не изменилась. Только дозиметрические пункты через двадцать–тридцать километров, только таблички «С обочины не съезжать!», «В лес не заходить», «Грибов, ягод не собирать». Только грузовики и автобусы, набитые людьми, едущими туда или оттуда — из места, которое на дорожном знаке обозначено словом «Чернобыль» и странной стрелкой, указывающей вверх. Совсем вверх. А так — на полях возились люди, старики сидели на лавках, дети катались на велосипедах, поднимая пыль, и другие дети бежали в этой пыли, пытаясь догнать велосипедистов.

В районе Феневичей полоснула по глазам полоса рыжего леса, словно опаленного, а на реке Тетерев, где трое пацанов смотрели, как четвертый ловит рыбу, глаз отдохнул. В Иванкове на улицах люди в военной и полувоенной форме, немытые машины из зоны, до которой километров 10–15, и переполненная телефонная станция. «Партизаны», как называли их местные жители, успокаивали в стеклянных кабинах семьи: мы ненадолго!

Это правда — они ненадолго. В отличие от жителей Иванкова и прилегающих сел, которые навсегда. Но их уже успокоили, объяснив, что радиация пошла как бы двумя штанинами, а они — в безопасной мотне. И даже придумали анекдот, как бы подтрунивающий над хозяйской жилкой украинского крестьянина: «Петро! У вас радiацiя е?» — «Та там тоi радiацii — трохи-трохи… Лише для себе i держимо…»

Ага! И правда там тоi радиации… По радио же говорят: «гарантируем». (Кстати, что они все гарантируют? Право на медицинское обслуживание, на труд, на образование; свободу слова, печати, совести; защиту прав личности, жилища, материнства, детства… Что они имеют в виду?) «Гарантируем, что вы выживете в любых условиях. И будете жениться и рожать…»

Отвлекся я, а что же там с дедом и с весiллям? Зараз, зараз… а то щось забуду. Память, сами знаете, я ж писал. (До сих пор не вспомню то слово, что произнес доктор на свадьбе про не… методы в борьбе с радиацией.)

А-а, ладно, методы подождут.

— Дiду, ви живий?

Тишина… Где ж оно — зеркало, надо посмотреть, дышит ли…

— Ви живий, дiду?

— Та хiба це життя! — Яков Мусийович сел на кровати и прислушался. — Там iще спiвають, чи тiльки почали? Пiшли — лiкуватися.

Спаянные желанием победить недуг, облаянные собаками, освещенные гаснущими на светлеющем небе звездами, мы двинулись на подворье Примаченко.

В большой армейской палатке, вывезенной из зоны, стояли лавки и столы. А на столах, а на столах! Курчата, жаренные с чесноком, и домашняя буженина, сизоватая на срезе, тоже с чесноком, и запеченные в сметане карпы, и кровяная колбаса с гречневой кашей, и другая колбаса — тоже домашняя, прикопченная слегка и с жареным золотым луком, и соленые огурцы хрустящие и упругие, и упругие же до первого укуса красные помидоры, засоленные со смородиновым листом и хреном, и картошка со шкварками, что таяли во рту, только коснись их языком, и еще много чего, и не упомню… И все это приготовлено с любовью Катей — Марииной невесткой — с соседками из продуктов, которые как раз и выросли, удобренные пеплом, в то лето, после Чернобыля, в сорока километрах от реактора.

И все было хорошо: и горилка, и угощение, и вишни цвели, и гости пели ладно.

Ой, у вишневому садочку Козак дiвчину вговоряв: — Тiх-тiх-тiх-тьох-тьох-тьох, Ай-ай-ай-ох-ох-ох. Козак дiвчину вговоряв: — Ой ты, дiвчина черноброва, Ой, чи ти пiдеш за мене?..

А молодые и прекрасные Петя и Надя, видимо, спали уже в хате. И некоторые гости спали. Прямо за столом. Утомились. А когда вдруг заиграл во дворе дивный художник, и гармонист, и умелец из Иванкова Василь Скопич, все встрепенулись и пошли к дому потанцевать. И ничего не мешало нашему веселью. Разве только Ил-14, который летал и летал над землей, видимо, меряя вредные лучи, чтобы они, часом, не оказались губительными для государственной собственности.

— Летает… Чего он все летает? — сказал дед Яков Мусийович. — Сказали ж раз, что мы — в мотне. И пускай живут себе люди спокойно. А он летает, сумнение дает. — И тут же, меняя тему на неприятную, спросил: — А что, покинула тебя Галя?

И я бы, конечно, развел руками: мол, что делать — не судьба, если б мог отпустить руки от деда без угрозы потери устойчивости его и своей.

Так мы вдвоем, живым воплощением скульптуры «сильнее смерти», добрели до Василя Скопича, где из окна увидела нас Мария Авксентьевна:

— Гарно ви танцювали вечером, Юра Михайлович. А ну, давайте!

И я, повинуясь воле этой гениальной женщины, чуть только и повернулся, чтобы обхватить Якова Мусийовича с фронта, а там нас уже было не удержать. Василь играл весело, а мы с дедом «давали жару», как сказал бы сын Марии — художник, и лесник, и кузнец, и пахарь Федя Примаченко. Сейчас и не помню, кто был за даму. Славное было весiлля, и живут, любя, Петя и Надя, и две у них народились дочери. И не летает давно уже Ил-14 над Полесской землей. Чтоб не было «сумнения».

Теперь самое время вспомнить про то, как нам врали государственные прыщи всех размеров в течение пяти лет. (Та тихо вы, читатель! Шо вы всполошились, ей-богу: «Все-е-его пять?!» Я же сейчас только про чернобыльскую пятилетку говорю.) Вот мы дураки-то были. Господи, прости! Всякой брехне верили. Но теперь-то нас так не проведешь… Теперь-то мы стреляные… Теперь-то…

Эх, мальчики и девочки, эх, Юра Горелов! Не на СПИД и не на радиацию — на нас, на нас самих одна надежда. Именно мы поможем природе начать все сначала, быстро уничтожив и себя, и реки, и моря, и поля, и пустыни, и леса, и людей целиком, и их души…

Мы те же, что были до Чернобыля, если спокойно принимаем версию о том, что нет виновных за убийства в Новочеркасске, Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Чечне… Если миллионы голосовали за… (а ну, подставьте фамилии этих красавцев и умников, откуда их клятый бic натаскал!) Еще не все потеряно. На нас надежда. Чернобыль за нами, октябрята!

Что это был за город — Киев, что за река Припять, что за леса в Украинском и Белорусском Полесье. Ставки с тяжелыми, как пресс-папье, карасями, бронзовые от довольства лещи (не поверите) весом со здорового младенца, журавли на стрехах, полынный дух нагретого песка, туманы над копнами и солнце хоть и яркое, а не злое, так что на восходе или закате, когда оно близко от земли, можно было тронуть его рукой и не обжечься. А песни, а ленты в венках, а свадьбы в полсела со сватами в смушковых шапках и жупанах, подпоясанных красными кушаками…

Да, свадьбы… Нынче опять ехал туда же, под Чернобыль, в село Болотню, на свадьбу второго внука Марии Примаченко Вани.

И теперь как ни в чем не бывало люди пахали и сеяли, а дети катались на велосипедах и бегали в пыли. Другие уже дети. И ничегошеньки вроде не изменилось. Но не станем мы думать о наших правительствах вовсе дурно, что, дескать, ничего они «не предприняли». И не впадем в безрассудство «сумнения» относительно воли и возможностей самого человеколюбивого общества, ибо на той дороге на Чернобыль увидел я знак могущества коммунистической идеологии. Знак всепобеждающего учения. И в первый раз за долгую уже жизнь понял я значение этого слова. Знак этот материально был выражен как раз в отсутствии знаков, запрещающих ходить в лес, собирать грибы, ягоды. То, что было до сих пор не под силу не только мировой науке, но и самой природе, оказалось заурядным мероприятием для партии и правительства. «Докладаем, что по вашему поручению период полураспада стронция, урана, цезия и др. заместо 30–200 лет закончен за год-другой. Нехай люди процветают «на местах».

Так же, наверное, с той же степенью достоверности, объявят нам как-нибудь и о полном распаде партийно-государственной рабовладельческой структуры, убрав с дороги лозунги, заменив таблички с названиями и неформально объяснив, что социализм на Кубе и в Корее пошел вредными штанинами, а мы находимся в безвредной мотне и что какая-нибудь новая гуманистическая партия или прогрессивно и, понятно, ну совершенно прозрачно избранный правитель доведет все-таки нас до светлого будущего.

А мы, ей же богу, поверим. Тьфу на нас…

На этой свадьбе народу было поменьше. Мария сидела у окна, невестка с соседками накрывала столы. Федя, живой и улыбчивый, обняв меня, сразу отвел в сторону.

— Мамо вже старенькi. А лiкаря вызвать, як щось заболить, нема можливостi. Зроби що-небудь, щоб встановили телефон.

И я, откладывая рассказ о свадьбе, делаю, что могу, — пишу и печатаю сейчас:

«ПРОХАННЯ

Вельми Шановнi голово Верховноi Ради Украiни Леонiде Макаровичу Кравчук, та голово Ради Мiнiстрiв республiки Вiтольде Павловичу Фокiн, та мiнiстре звязку УРСР Володимiре Iвановичу Делiкатний!

Якщо вам не байдужа самобутня культура Украiни, якщо ви хочете зберiгти для нащадкiв усе краще, чим так багата ця велика земля, якщо вы разумiэте значення живого генiя не лише украiнського, але и свiтового народного мистецтва, допоможiть зберiгти якомога далi живою та здоровою 80-рiчну Марiю Примаченко, що мешкае в селi Болотня Iванкiвського району, в сорока кiлометрах вiд зруйнованного реактора. Дайте, будь ласка, разпорядження встановити в ii хатi телефон.

Зi щирою подякою

Юрiй Рост.

P.S. Гадаю, що до мого прохання приеднаються й видатнi митцi Украiни, Росii та багатьох iнших краiн».

Забегая далеко вперед, скажу, что напрасно иной раз мы обзываем власть справедливыми словами. Там тоже попадаются люди, умеющие читать буквы и слова, как они написаны.

Через год, а может, и больше, после отчаянной смелости обращения к политической головке Украины, приехал я в Болотню, и уже после первой… (а не угадали!) ложки борща взгляд мой упал на эбонитовый, с рожками телефонный аппарат, застывший на почетном месте — у печи. Ай, молодцы украинские управители!

— Ну-ка, — говорю, — Федя, давай позвоним хоть доктору Михайле Григорьевичу, да и справимся, здоров ли он.

— Так телефон не особенно работает. Ты в письме написал, чтоб установили. Они через неделю его и привезли. А про подключение в твоем письме и слова нет.

— А и правда.

…А свадьба уже в разгаре. Уже Василь Скопич, заменяя целый оркестр, играет, и поет, и зазывает на танцы. И в палатке, раскинутой в саду, где Федор напрививал на яблони разных слив, вишен и абрикосов, чтоб цвели подольше, продолжается гулянье, и песни, и крики «Го-о-рь-ко!», и тихо спускается вечер со своими звездами, и сваты не забывают наливать в граненые стаканчики добрую горiлку. А я держусь из последних сил, не желая опять осрамиться перед молодицей Галей, и Яков Мусийович в пиджаке и белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, держится тоже и даже внимательно слушает соседа-тракториста, такого с виду кремезного, что если он и уступает своему трактору в силе, то ненамного.

— Чуете, дiду! В ботинках что главное — чтоб они сначала не жали, потом чтоб сначала не текли, а красота и иностранное происхождение — это другое.

Луна уже вперлась на небо таки высоко. Скопич прервал музыку, чтоб перекусить, а у забора, покуривая, сидят мужики и рассказывают страшные истории.

— Косил я на лугу у Тетерева, а в самую спеку лег под копну и заснул. Как вдруг слышу гул. Я очи расплющил и одразу сел. На меня по небу медленно летит огромная, як скирда, голова Ленина. И гудит. Я — бежать в сторону Иванкова, она за мной. И все ближе, ближе… А внизу у нее черная дыра, и той дырой она меня норовит накрыть.

— Брешешь!

— А нет.

— Не брешет, — вмешивается доктор Михайло Григорьевич. — Сама Татьяна Трохимовна из культотдела рассказывала, что на выставке в Киеве какой-то скульптор сделал ту головку из медного листа. А она не полезла в ворота, так ее выставили на улице. А после окончания выставки был банкет…

— Может, с того она и гудела, — встревает здоровый тракторист Сашко.

— Та подожди… И на том банкете Татьяна Трохимовна уговорила ту голову перевезти в Иванков. Ее зацепили вертолетом, и полетела она…

— Кому ж поставить свечку, что скульптор тот не был по имени Пигмалион, — подал из темноты голос киевский искусствовед Сергей Проскурня в вышитой рубашке, аж до той поры трезвый, — и делал ту фигуру головы человек без любви. А если б он свою работу полюбил и в ту любовь поверил, то, может, голова ожила бы, да и объяснила, чего хотела от нас.

— А кабы все скульпторы любили и с верой робили, да все те памятники в кепках и без посходили с постаментов, да все бюсты завозились, да сошлись в одном месте… Чур, меня, чур.

— …Так про голову… Упал я лицом в траву, аж слышу — гуп! Поднял глаза. Лежит та голова на земле. Упала. То было знамение, что Иванков окажется в мотне…

— А я отношу это не насчет головы Ленина, а насчет направления ветра, — возразил кто-то образованный.

— Не скажи.

Тут доктор взял меня за локоток и, отведя в сторонку, сказал:

— У меня есть к вам медицинский вопрос. Сколько вы весите?

— Восемьдесят килограммов.

— А сколько стаканчиков горилки выпили?

— Да так, примерно четыре.

— Надо еще четыре, — уважительно сказал Михайло Григорьевич. — Для спокойствия. Стаканчик на десять килограммов веса обеспечит полное связывание свободных радикалов, и радиации некуда будет чипляться. Пойдем!

Мы пошли. В «шалаше» вовсю связывали радикалы и пели. Доктор налил, я бросил извинительный и прощальный взгляд на Галю, а Яков Мусийович поднял большой палец — правильно! Когда процентов восемьдесят радикалов было уже связано, в незащищенной еще части мозга вдруг засветился вопрос, который мучил меня все эти пять лет, что я не виделся с доктором.

— Михайло Григорьевич, как вы тогда говорили? Не тра-та-та метод защиты от радиации.

— А, нетривиальный.

— Нетривиальный. Ну да.

Мы вышли с доктором из палатки, как выходили из хаты с дедом Яковом Мусийовичем, с той только разницей, что в свободных от объятий руках у нас были стаканчики, полные нетривиальной защиты.

— А не слыхали ли вы, — сказал доктор, — что в правительстве или где, то ли приняли уже, то ли все еще принимают закон про реабилитацию невинных людей и аж целых народов. То есть они эти народы прощают. А не берут в голову, что о прощении надо им самим молить перед людьми и Богом и думать, как вернуть все, что те несчастные потеряли… Может, и нас всех, кто под Чернобылем, когда-нибудь реабилитируют… Дожить бы.

— Реабилитируют.

И повернувшись в сторону, где в сорока километрах от нас клокотал дьявольский смертоносный котел, мы выпили за то, чтобы все дожили.

— Будьмо!

— Будем!

А в шатре ладно и ласково затевалась песня про любовь, и вместе со взрослыми пели молодые, хотя им по традиции надо было давно уйти спать.

Ой, у вишневому садочку

Козак дiвчину вговоряв:

— Тiх-тiх-тiх-тьох-тьох-тьох…

Вговоряв козак дiвчину: «Живи! Там тоi радiацii…»

И живут. В мотне. В самом гуманном из оставшихся на земле социализмов. «Ай-ай-ай-ох-ох-ох». Бо гарантированно.

Заза Захарьевич, кахетинский диссидент

— И?

— И кто захочет с ним связываться, раз такие достойные и влиятельные друзья у него есть? Логично?

— Логично. Кто будет изображать влиятельных людей? — спрашиваю я Гоги Харабадзе, народного, нет всенародного артиста, писателя, красавца, моего друга и брата.

— Все свои. Я, ты — специальный корреспондент из самой Москвы, наш Мишико Чавчавадзе — великий (правда) человек и художник, Лело Бокерия — он председатель Союза архитекторов и Нугзар Попхадзе — начальник телевидения. Мало, я тебя спрашиваю?!

— Чудная компания для застолья.

— А я что, тебя в Кахетию на партийное собрание зову?! — возмутился Гоги.

— А Заза там кто?

— Заза — наш старый уличный товарищ. Он там санитарный врач. Хинкальные, рестораны, разные общепитовские «дырки»… Это и в Сагареджо пост! Зазу им надо заменить своим. Отстоим его или нет, а «пурмарили» (по-грузински русскими буквами буквально: «хлеб-соль») будет хороший.

На следующий день мы, вооружившись фальшивыми аргументами в пользу Зазы Мучиашвили, с благородной миссией выдвинулись в Кахетию. Кто не бывал в Кахетии осенью, тот не бывал. Примите сожаления. Поля, сады, виноградники, одна деревня переходит в другую, радуя взгляд и вкус (теперь, увы, забытый) названиями: Цинандали, Мукузани, Гурджаани… Правда, до них мы не доехали, зато проскочили Манави, селение, знаменитое своим не-пов-то-ри-мым зеленым вином «Манавис мцване». На окраине Сагареджо в саду стоял скромный по нынешним временам дом, внутри состоящий из одного только гигантского накрытого стола, описание которого я пропускаю, чтобы раньше времени не лишить вас возможности сострадать нашему герою. Впрочем, может быть, накрывал и не он, потому что в этот день на триумф (или тризну) районного санврача собралось все местное руководство во главе с первым секретарем райкома партии Медеей Мезвришвили. По обе стороны от этой значительной во всех отношениях женщины расположились другие важные персоны Сагареджо — прокурор, судья, начальник милиции и сопровождающие их лица. Напротив — линия защиты: «влиятельные друзья» и певцы, которые своим невероятным искусством всегда украшают победителя.

Сам невысокий и худощавый Заза Захарьевич (не хочется называть его виновником торжества, пока вина не доказана) расположился в торце стола. Он уже опрокинул в себя пару стаканчиков того самого «манави», был весел, обаятелен и не собирался, несмотря на высокое собрание и шаткость своей кадровой позиции, демонстрировать присущий ему (в тех случаях, когда нечего выпить) аскетизм.

Кутеж начался традиционно. После тостов за секретаря райкома и каждого из высоких руководителей за столом начался процесс, который в высокой политике называется «детант» (фр. detentе), то есть ослабление напряженности между враждующими группировками. Заза дружелюбно улыбался и из уважения к собравшимся не пропускал ни одного стаканчика, допивая до дна. Тамада, зная санитарно-эпидемиологическую обстановку в Кахетии, наконец произнес тост, особенно напирая на сильную сторону Зазы Захарьевича, и посматривал на секретаря. Суровость, царившая в начале застолья, немного смягчилась, однако ситуация все еще казалась тревожной.

— Время! — сказал Гоги тоном тренера Анатолия Тарасова, выпускающего на лед забойную тройку. — Лело, давай!

Леван, спокойный и значительный, со стаканом в руке, вспомнил детство Зазы, как он, приходя домой, бросал портфель в угол и говорил родителям: по арифметике — «пять», по истории — «пять», по грузинскому — «пять». Других предметов он назвать не умел, но родители радовались и этим. И думали, какой честный мальчик у них растет.

Заза выпил.

— Чересчур честный! — громко сказал Миша и, опустив голову, затрясся, видимо, от слез умиления.

— Мишико, ты пропускаешь очередь, — сказал Гоги. — Лело, заканчивай. Они разговаривают во время тоста, плохой знак. Сейчас Нугзар, а потом Юра — гость из Москвы.

Из-за строгости Гоги о роли Зазы в развитии современной грузинской архитектуры Лело сказал мало.

Нугзар Акакиевич не ждал открытия калитки, а как настоящий лидер нападения (и защиты) — выпрыгнул на лед (фигурально выражаясь) через бортик — и сразу влепил шайбу сопернику.

— Республика может гордиться Сагареджойским районом, который невероятно успешно возглавляет многоуважаемая калбатоно Медея Мезвришвили. Многие годы она дает пример сильного, мудрого и гуманного… — Тут он посмотрел на нас с Гоги: как, мол? Мишико из-под стола показал большой палец. — Гуманного управления, где каждый творческий и трудолюбивый человек занимает достойное его место. — Заза рассеяно заулыбался: — Правильно. Мы, друзья Зазы Мучиашвили, — продолжал Нугзар, — счастливы, что он под руководством умного и опытного политика включает свой труд в общие достижения района.

Силовой блок одобрительно закивал головами. Секретарь тепло посмотрела на Зазу.

— Мастер, — оценил речь Гоги. — Двинулось! Давай, — сказал он мне, — закрепи. Что-нибудь про его высокие связи в Москве.

— Он бывал в Москве?

— Не важно, давай про Максимыча.

Я встал. Заза с трудом сфокусировал на мне глаза.

— Впервые я увидел Зазу в доме первого секретаря Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Виктора Максимовича Мишина. — Заза опустил голову, видимо, от скромности. Силовой блок гордо выпрямился.

— Давай, — сказал Гоги. — Хорошо идет!

— Там были и другие секретари ЦК комсомола…

— ЦК комсомола, маму я …! — вдруг отчетливо сказал поднявшийся со стула Заза. И для верности, повернувшись к северному окну, повторил по-грузински: ЦК комсомола — шени деда м…хан! (Смысл тот же, что и по-русски. — Ю.Р.)

За столом наступила бы мертвая тишина, не нарушай ее всхлипывания Миши, Лело и Нугзара. Плача от смеха, Гоги наклонил меня к себе и сказал:

— Выше поднимай, с подробностями. Комсомол… Что Зазе комсомол?

— Наш с Гоги товарищ Саша Филиппенко был женат на дочери секретаря ЦК КПСС Зимянина, и там, в его доме, на дне рождения я встретил Зазу.

Секретарь райкома выпрямилась, подняла брови и с настороженностью посмотрела на все еще твердо стоящего на ногах героя вечера. Гоги одобрительно похлопал меня по спине.

— Михаил Васильевич часто встречался с Зазой Захарьевичем и очень его ува…

— Этого Зимянина маму я тоже…

— Нет!!! — закричали прокурор, судья и начальник милиции.

— Да! — непреклонно и печально сказал Заза, словно отчитался за нелегкую, но необходимую для всех работу. — Да!

Все руководство района стало спешно покидать стол, как тонущий корабль. Гоги закрыл лицо рукой, друзья опустили головы и вздрагивали. Я стоял один, как айсберг, о который только что разбился санитарно-эпидемиологический «Титаник» Сагареджойского района. Тут Заза поднял стакан и сказал вдогонку своему руководству:

— Я не закончил свой тост: и всего ЦК КПСС! С их Политбюро.

Он сел на стул и тут же заснул.

В те годы в Кахетии еще никто публично не вступал в столь близкие отношения с Центральным комитетом Коммунистической партии. Заза опередил время и был уволен с высокого поста в тот же день.

— Чересчур близкие, — сказал бы Мишико.

Доживи Заза до наших дней, сколько у него было бы интимной работы с руководством России и Грузии. Но он бы справился.

Через месяц я снова оказался в Тбилиси. Мы с Мишей сидели у Гоги, когда дверь открылась и на пороге показался стройный и бодрый Заза Захарьевич.

— Вот, — сказал Гоги, — посмотри на нового начальника санэпидслужбы в Кварели.

— Я пришел пригласить вас туда на «пурмарили». Будут все наши. Надо отпраздновать назначение.

— Как они решились после Сагареджо?

— А… Перспективу видят. Им нужен влиятельный человек.

— Чересчур влиятельный! — замечательно засмеялся Миша.

И Заза засмеялся. В этот момент я его и снял. (Что я написал? Кто мог снять Зазу с его связями?! Сфотографировал, конечно.)

Превентивная венерология

Солнечным мартовским днем, когда в воздухе еще искрятся мелкие снежные блестки и женщины с цветами и мелкими, необременительными для мужчин подарками, отвечают на улыбки случайных прохожих без опасения быть правильно понятыми, мы шли по прогретому асфальту улицы Чехова в кожно-венерологический диспансер №3.

Просто так.

Ну, не совсем.

Нас пригласили.

Но не по повестке. Настроение было хорошее. Подойдя к старинному двухэтажному особняку, что напротив Театра Ленинского комсомола, мы остановились собраться с мыслями и увидели, что люди, как бы невзначай оказавшиеся около заведения, с трогательной вороватостью брались за ручку, пытаясь открыть не поддающуюся усилиям дверь. И скользнув глазами по листочку бумаги, прикрепленному канцелярскими кнопками, сохраняя достоинство, скользили в подворотню, над которой светилась небольшая табличка «Ночной профилакторий».

— Закрыто, — сказал Михаил Жванецкий с некоторым облегчением.

— А пошли лучше в шашлычную, — предложил Слава Харечко, легендарный капитан того живого КВН.

— Это не одно и то же, хотя в шашлычной, наверное, лучше, — остановил его Дмитрий Николаевич Чуковский, режиссер-документалист и самый рассудительный из нас. — У этих заведений разные задачи…

— Не может быть, — возразил я. — Мы же договорились…

Временами я захаживал в этот особнячок. Нет. Просто захаживал. Когда — разжиться медицинским чистым спиртом, который при смешивании (пятьдесят на пятьдесят) с нагретым до первых мелких пузырьков виноградным соком «Алиготэ», продававшемся в зеленых пол-литровых бутылках, обращался в дивный, легко усвояемый напиток и до того, подлец, славно диффундировал, что совершенно не требовал закуски. Когда — посидеть в маленьком кабинете женского отделения, расположившегося напротив огромной головы Ленина, у моего товарища, доктора Володи Кравченко. Ну, разумеется, когда не было пациенток.

Пребывание скульптурного портрета основателя нашего государства в кожно-венерологическом диспансере меня, знавшего от доктора Тополянского В.Д. (а ему можно верить) историю болезни вождя, совершенно не удивляло, а вот дамы, приходившие на прием в первый раз рассказать легенду о поездном белье или банных простынях, ставших причиной их беспокойства, пугались.

Доктор Кравченко был «злым» охотником и часто, когда щенились его легавые суки, приносил очаровательных кутят на работу. Они ползали по рабочему столу, создавая атмосферу доверия и откровенности, без которых рост числа венерических заболеваний был бы в то время неудержим.

— Ты знаком со Жванецким? — спросила меня перед весенним праздником по половому признаку старшая медицинская сестра Раечка, «эффэктная», как говорят на юге, блондинка, доброжелательная и, что касалось не только спирта, не жадная. — Пригласи его к нам.

— Может, ему не надо.

— Ты не понял. На творческую встречу. У нас весь Ленком побывал. И Таганка. Володя два раза пел. Никто не отказывался. И не жалел. А Михаил Михайлович не был.

Пообещав поговорить со Жванецким и не отказавшись от двухсотграммовой с резиновой пробкой бутылочки из-под физраствора, на стеклянном боку которой были начертаны риски с цифрами, помогающими понять, сколько осталось (или сколько выпили), я отправился на переговоры.

Жванецкий был категоричен:

— Я здоров.

— Миша! Все под Богом. Там милые люди. Прочтешь «Начальника транспортного цеха», Харечко споет под гитару свою смешную песню. Выпьем по рюмке и уйдем. Оставим по себе добрую память и уйдем.

— А Харечко согласен? Может, ему тоже не надо.

— Согласится. Нельзя жить сегодняшним днем.

— Ты предлагаешь превентивные меры? Понимаю. Кто еще?

— Митю Чуковского позову. Он интеллигентный, солидный, хорошо слушает.

— Корней Иванович одобрил бы внука. Пошли.

И мы пошли. Миша с портфельчиком, Слава с гитарой, Митя с серьезным выражением лица и я с ними всеми.

В назначенный час, открыв тяжелую дверь, мы оказались перед лестницей, ведущей на второй этаж. Вытертые пациентами старые ступени покрывала невиданная мной раньше ковровая дорожка. Большой холл второго этажа со знакомой табличкой «Главврач доцент Хмельницкий» на высокой двери было не узнать. Буквой «П» стояли столы, покрытые вместо скатертей чистыми белыми простынями с черными штампами «КВД №3». На них благородно расположились соленые домашние помидорчики и огурчики, маринованные баклажаны, селедочка, покрытая кольцами репчатого лука, домашняя буженина, салат, конечно же, оливье, и еще что-то, чего не упомню, но что дает ощущение доброго застолья. В одном углу расположился огромный черный рояль. В другом — на белой медицинской табуретке стояла под крышкой огромная алюминиевая кастрюля с надписью «Чистое», накрытая сверху вафельными полотенцами со знакомым клеймом, от которой исходил дух отварной картошки.

— Лучше, чем в шашлычной, несомненно, — признал Дмитрий Николаевич. — Однако вы уверены, что встреча именно здесь?

— Здесь-здесь, — сказал Михал Михалыч уверенно. — Только я не вижу…

— А это! — Харечко открыл одну из колб, парами стоявших на столах. — Не пахнет. — Затем вдохнул из соседней. — О!

— Это спирт с внутривенной глюкозой, — сказала вошедшая из коридора Раечка. — Как мы рады! Сейчас все будут. Гости уже пришли, скорее! — закричала она в пространство, и холл моментально заполнился.

Сама Раечка выглядывала из значительного декольте темно-зеленого блестящего платья до пола. Остальные дамы были тоже в вечернем. Мужчины в пиджаках и галстуках. Взялись заинтересованно знакомиться и скоро сели за стол, торопясь выпить. Глюкозу купажировали по своему усмотрению. Напиток оказался вкусным, но чрезвычайно быстро усвояемым. Славик Харечко довольно разборчиво успел при общем веселье спеть свою остроумную песенку про заведение, куда мы пришли. Митя галантно и пространно, разумеется, стоя выпил за лучшую половину человечества. Я, чувствуя ответственность импресарио, бессмысленно улыбался и все спрашивал Жванецкого:

— Хорошо, Миша?

— Хршо, — отвечал Михал Михалыч. — Только куда-то подевались некоторые гласные. Надо успеть хоть одно произведение прочесть. — Он поднялся: — А пзвать сюда нчальнка трнспртнго цеха!

Хозяева и гости от смеха рухнули на стол. Некоторых не поднял и гром оваций после того, как фрагмент, который все-таки дался Жванецкому, неожиданно для автора завершился.

Открыли окна, чтобы впустить свежий воздух.

— Хршо! — повторил он и полез в портфель за текстом, в котором гласных было бы поменьше. Мы со Славиком и Дмитрием Николаевичем, обнявшись для устойчивости, как на скульптуре «Сильнее смерти» (или для усидчивости), смотрели на лаборантку в лиловом платье с голыми руками, которая сидела у рояля.

— Ой, Михаил Михайлович! Отдыхай-те. Мы все знаем наизусть, — закричала Раечка, пробираясь от стола к инструменту. — Давайте до танцев мы лучше споем вам наш «капустник».

— А давайте! — Жванецкий радостно засмеялся и повернулся к нам: — А?!

По улице спешили или не торопились по своим делам москвичи. Светило предвечернее солнце буднего дня. Пахло неизбежной весной.

Из открытого окна неслись музыка, смех и голоса Раечки и ее подруги-лаборантки:

В диспансер пришел сегодня я лечиться — Что-то стало по утрам трудно мочиться…

Остановившиеся прохожие с интересом и завистью смотрели вверх. «Болеют же люди!»

На дворе царил крутой застой, но прогрессивная интеллигенция, рискуя общественным статусом, боролась с ним как могла, используя любые площадки, для того чтобы донести до людей острое и правдивое слово. Порой небезуспешно.

Баба Уля и баба Дарья

На берегу Пинеги-реки стоит немудреная деревенька из двух дворов. Да и дворов-то нет — избы. На две, значит, избы — один колодец с журавлем, одна черная баня и часовенка в поле маленькая тоже одна. В ней колхозное зерно хранили.

За полем — лес, где «медведь, быват, бродит» и куда жители деревеньки с ягодным именем Ежемень ходят собирать землянику или грибов наломать.

А жителей этих в деревеньке немного — двое. Баба Уля и баба Дарья. За семьдесят годов бабам, и давно уже, двадцать, верно, лет, они живут без мужей. Заболели мужья в один день. И померли. Правда, Улин через четыре дня после Дарьиного. От той поры они и живут на лесной северной реке вдвоем, но порознь.

У каждой — свое хозяйство, огород, чай и сахар. Есть и родственники, но далеко — в чудесном городе Архангельске. Огромном, вероятно, самом большом на свете: не меньше английского города Лондона, а уж Москвы-то верно поболее. Да и правду сказать, не величина главное, а то, что Архангельск действительно существует, и Дарья — в 1934-м, а Уля — в 1949-м в нем были, а прочие города еще не в точности известно, что настоящие.

Родственники пишут редко и приезжали в Ежемень, может быть, по одному разу — посмотреть, чем из припасов богаты бабы. Но узнав, что мало чем, не зачванились и не забыли родства, а наоборот: стали посылать Ульяне и Дарье ежегодно посильную помощь на подарок к Седьмому ноября или на Петров день суммой до десяти рублей.

Переводы приходили не одновременно, и получавшая доброе известие первая баба скрывала его от другой, чтобы не обидеть товарку, и ждала, пока почтальонша не заглянет в соседний дом. А уж тогда вечером брала свой сахар, а то и специально испеченную шанежку и шла пить чай и хвастаться, зная наверняка, что и соседке будет чем похвалиться.

Так они пили чай, сидя за столом под фотографиями прямых и гладких после ретуши родственников и молодых парней в солдатских униформах разных лет. Потом при свечке грамотная Уля читала Дарье Книгу… Библия называется.

Утром они вставали и шли работать в поле или на луг, или дома латали, или за дровами ходили, или дрова эти пилили, кололи, складывали… Работали они все время — крутились. Потому что не крутиться нельзя. Как волчок — пока крутишься, так и стоишь, а остановился — так и свалился набок.

Были и другие радости, кроме работы: в Смутово сходить, в рядошную совсем деревеньку, или километра за два в Верьколу, большое село с разрушенным монастырем, или истопить «байну» по-черному. Намыться, напариться, сесть на крыльцо, и пить самодельное пиво (больше по вкусу походящее на квас, однако хмельное), и смотреть в светлое небо.

Словом, жили бабки без вреда природе, едва ли выдышав за жизнь из нее воздуху больше, чем иной чересчур быстрый самолет за секунду сожрет, еще на земле сидя.

Самолет в нашем рассказе появился не просто к слову. Во-первых, это изобретение человеческого ума известно бабе Уле и бабе Дарье со времен Антанты (кто помнит), и отношение к нему у них двойственное, об этом еще будет у нас речь. И во-вторых, в наше воспоминание довольно энергично врывается технический прогресс в виде громкоговорителя, который однажды повесили в бабкиных домах монтеры, отведя предварительно линию от проводов, идущих из Верьколы в Смутово, чтобы Уля и Дарья стали, пусть и без обратной связи, общаться с миром.

Газеты-то в Ежемени если случайно и объявлялись, уже желтые вовсе, хрупкие, потертые на изгибах событий важных, но давних, шли на завертку, потому что из двух баб, как мы знаем, лишь Уля знала грамоту, но и она читала не скоро и предпочитала мелким буквам крупные. В газете она могла бы читать лишь заголовки, и это бы достаточно, да когда? Днем — работа, вечор — темень. Свечой газету не осветишь, а электричество на этот момент протекало мимо немудрой деревеньки. Видимо, местное начальство считало, что читать, может, и не обязательно, а уж слушать надо что положено.

Радио говорило разными голосами, донося до бабушек то сообщение о возмутительных поступках некоторых представителей в подкомиссиях ООН, то чуждые их пониманию звуки перуанской певицы Имы Сумак, то полный дружеских интонаций к соперникам тенор разговорчивого спортивного комментатора… Часто слышался голос бригадира, оповещавшего о завтрашних работах, председателя колхоза, директора сплавщиков и других больших людей.

А однажды утром репродуктор откашлялся и сурово предупредил, что сейчас с ними — с бабой Улей и бабой Дарьей (обращение из динамика они относили исключительно к себе) — будет говорить руководитель, видно, не ниже районного (!), по гражданской обороне.

Сухой голос ничего такого хорошего Уле и Дарье не обещал, кроме плохого. Он говорил о поражающих факторах, неприятных их последствиях и приводил примеры один хуже другого. В довершение репродуктор сообщил, что хотя ядерная война — безумие, но на всякий случай иметь в виду ее надо, и в этой связи завтра будет проведена учебная тревога, пока, как поняли Уля и Дарья, без сбрасывания бомбы. Но вполне серьезная. Поэтому бабкам надо с утра включить радио и ждать сигнала, а перед тем отрыть в огороде яму в полный рост, чтоб по тревоге прыгнуть туда и укрыться от взрывной волны. Сидеть там положено до отбоя, а до той поры не выходить.

Тут, пока баба Уля и баба Дарья готовятся к отражению ядерного нападения, я вам их чуть-чуть опишу, потому что хоть и прожили они всю жизнь рядом, а последние двадцать лет совсем вдвоем, совершенно не стали походить друг на дружку.

Дарья такая острая, чернявая, с узкими щелочками глаз. Сутулая и с длинными, как плети, руками. Платок домиком, и из-под него она зыркает, прижав подбородок к груди. О таких говорят, что глазливая, и детей малых им не показывают. Она и не смеется почти и выглядит сурово, хоть на деле и прямее, и добрее, чем кажется.

У Ули лицо как печеное яблоко: вроде гладкое, а упругости нет. Глаза голубые, добрые, словно по наивности своей пойманные в сеточку морщин. И вся она такая маленькая, аккуратненькая. Смеется заразительно, а единственный на всю Ежемень зуб придает ей еще и озорное выражение. Детей на нее оставляй — только лучше будут.

Словом, обе — хорошие. Хоть и разные совсем. Это, кстати, сказалось в ядерной подготовке.

Уля сразу взяла лопату и пошла в картошку. До вечера рыла она окоп и уже затемно, еле выбравшись, повалилась спать. Дарья же по хитрости рыть яму не стала, а отбила стойку (косу) и на лугу до вечера косила, в таком, правда, месте, откуда Уля ее не видела. Спать легла рано.

Репродуктор проснулся позже бабушек. Они, уже в сапогах и приодетые потеплее, находились в ожидании атомной тревоги. Уля сидела на лавке, прижимая к животу пол-литровую бутылку с водой, краюшку хлеба и кусок пиленого сахара, завернутые в чистую белую тряпочку. Дарья платок надвинула вовсе на глаза и, опершись на ухват, смотрела с недоверием на динамик. Тут он и заголосил.

Бабки выбежали на двор и помчались в огороды. Уля соскользнула в противоатомную яму и затихла. Дарья же, добежав до картошки, оглянулась, резко присела пониже, между рядками, и, нагнув голову, закрыла глаза, справедливо полагая, что волна от бомбы если и пойдет, то ее, поскольку она ниже картофельных кустов, как-нибудь да обкатит.

Так посидели они сколько-то времени, пока репродуктор не объявил отбой. Дарья помогла Уле выйти из убежища, и они, отряхивая юбки, пошли пить чай.

— Ты-то как, живая вся? — спрашивала Уля.

— Да вроде бы, — говорила Дарья. — А чего было-то?

— Я не видела. А ты?

— А я глаза закрыла. Да и все! — сказала Дарья.

Уля кивнула согласно и поставила самовар на стол.

— Как думаешь, сколько она стоит, бомба-то?

Дарья метнула взгляд на Улю и с опасением все же, что не поверит, сказала:

— До тысячи рублей!

— Одна? — охнула Уля.

Дарья поняла, что хватила.

— Ну уж не меньше пятисот!

— Ой-ой-ой! — Уля закачала головой. — И думаешь, эдакую-то ценность станут они на Ежемень бросать?

Дарья не ответила. Отвернулась в окно.

Уля продолжала:

— На Смутово еще может…

— И на Смутово не станут, — резко сказала Дарья. — А вот на Верьколу точно могут — там маслобойня!

Уля в ужасе зажала рот рукой:

— Ох! Там ведь и правление.

Дарья засопела и опять отвернулась в окно.

— Это все Англия, — вдруг сказала она. — Англия, Англия — она!

— Ой не знаю, Дарьюшка! Ой не знаю!

— Она ведь на островах! — с сомнением сказала Дарья.

— Вроде.

— Так надо на нее вперед кинуть — она и затопнет.

— Там ведь и добрые-то люди, верно, есть, — с укоризной сказала Уля.

Дарья и сама засомневалась, однако других средств защиты Ежемени от атомной напасти придумать пока не могла, а для решения вопроса выбрала Британские острова, поскольку имела самостоятельное к ним отношение со времен нападения Антанты на нашу страну.

Надо обязательно здесь сказать, что уверенность Дарьи в успехе операции по затоплению островов была основана не на голом пинежском патриотизме или превосходстве двух бабок в живой силе и технике, а на столь уважаемом в Британии историческом прецеденте. Состоял он в том, что жители Ежемени и Смутова в 1918 году уже имели одну победу над Антантой, когда подружка Ули и Дарьи бабушка Марья (тогда еще девка) поймала рукой аэроплан Королевских воздушных сил, недружелюбно кружившийся над Пинегой-рекой.

Поражение Антанты под Ежеменью было (как пишут о важных событиях) тем более знаменательно, что новая власть еще не вполне проникла в сознание буквально всех жителей Пинежья, молоточной связи со столицами у них не было, а передвигались пинежане мало. Летом пришел по большой воде пароход с названием, значение которого тогда было непонятно, а теперь забыто, хотя ходил он по Пинеге довольно долго.

Появился он под красным флагом, на тот момент характерным для Архангельска, но вскорости, пока от «великой суши» не опала вода, уплыл, оставив в Ежемени, Смутове и других деревнях известие о наступлении, по-видимому, новой жизни.

В следующий раз пароход прибыл под триколором. Приплыли белые. Они отменили новую жизнь, велели жить по-старому. А тут так и жили… Когда вода в реке стала падать, белые уплыли, сообщив напоследок, что за ними стоит вся Европа. И довольно-таки нагнали ужаса рассказами о диковинных тогда танках и в особенности аэропланах, против которых вряд ли кто устоит.

Уплыл пароход, а с ним и страхи.

Девки, бабы и мужики жили теперь в некоторой растерянности, не зная, какая в Архангельске власть, подозревая все-таки, что не красная, потому что их бы как-нибудь предупредили…

Свои, деревенские, приверженцы Советов, в открытую убеждали, что похвальба и угрозы последних посетителей пусты и неосновательны. Жители Ежемени и Смутова, а с ними Улька и Дашка, соглашались, однако же — аэропланы!..

Случается, к хорошему событию подыскивают и героя хорошего: чтоб собой высок, телом свеж. Как, например, в истории с аэропланом Марью, крохотную, суглобенькую старушку (она ведь и в девках была с вершок), заменяли не раз ее мужем Петром. А он, ей-богу, красавец: двухметрового роста, плечи — косая сажень, борода роскошна, глаз — голубой. И прямой, как офицер на балу, только солдат. Ну прямо былинный дед.

А самолет поймала все-таки Марья.

Дело было так. В необъятные просторы Архангельской губернии залетел аэроплан британских вооруженных сил и заблудился. Ну конечно, они привыкли у себя там надеть очки, краги, кепи или шлем и летать вдоль шоссейных и чугунных дорог, над своими Манчестером и Вестминстером, или на крайний случай перелетать через Ла-Манш, где оба берега видать. А тут как компас ни верти — хоть юг, хоть север, хоть другие страны света — лес, болота, да и все!

Вот воздухоплавают они на своем «фармане», «вуазене» или «ньюпорте» уже без вращений пропеллера, поскольку бензин, по видимости, подошел к своему концу, и, плавно снижаясь, садятся на полянку между Смутовом и Ежеменью. Выскакивают в кожаных ботинках, штанах и куртках, чего, кстати, там сроду не видывали. Вытаскивают из аэроплановой каморки банку, припасенную на всякий случай, переливают горючее в бак и лезут обратно в кабину.

Тут, если честно, оробели жители, поняв, что это скорее всего аэроплан и есть, что ждать от него можно только нехорошее, да и люди очень в этих краях небывалые, с угрозой на кожаных ремнях…

Уж было собралась взлететь диковинная машина. Чихнула громко, от чего собаки под амбары залезли, покрутила винтом и по малой неисправности затихла ненадолго. И тут подбежала к ней Марья, цоп за пропеллер — и держать. Русская женщина ко многому привыкла и боится немногого.

Те из кабины сердятся, по-английскому из-под очков кричат, наверное: «Контакт! От винта!» — а она обмерла и не пускает.

Люди видят: что ж, совладала! Бегут на помощь и Дашка с Улькой.

А британцы понимают — поражение. Вышли, скажем, какие-нибудь сэр Алекс и сэр Макдональд, посокрушались для порядка, да и затихли, переживая. Аэроплан из любопытства и по надобности разобрали, а летчики еще долго жили на Пинеге, пока не потерялись в лесах и во времени…

Баба Дарья и баба Уля сидели у теряющего свет окошка и вспоминали давние годы. Получалось, что жизнь и их не обедняла событиями, и что посильно участвовали они и в борьбе с интервенцией, и чем могли фронту помогали (на сплаве вместо мужиков), и мировое соответствие и защита Отечества от ядерной войны им не все равно.

Маленькая деревенька с ягодным названием Ежемень со всеми своими жителями — бабой Улей и бабой Дарьей — тоже не бесполезной оказалась, а нужной. И хоть в большой нашей истории они, может, и не найдут места по малозначительной пользе их в хозяйстве и политике, но уж в сердце нашем для них пусть пристанище найдется.

Они сидят уже в темноте, и Уля, чтоб не спугнуть воспоминания, не зажигает света.

— Большая жизнь прокатилась, Дарьюшка, и много всего такого в ней было хорошего и другого.

— Верно-верно. Спасибо за чай-сахар, Ульяна.

— Спасибо и тебе.

На дворе уже темно, и звезды, не яркие, а дающие ровный чистый свет, освещают деревеньку Ежемень на берегу реки Пинеги, которая протекает по нашей земле.

Так жили на белом свете баба Уля и баба Дарья…

Почему ты так вежлив со мной

В крохотном зале парижского кинотеатра не гас свет. Уже прошла реклама, а фильм, который Иоселиани по-русски назвал In vino veritas, все не давали. Французы медленно рассаживались в кресла.

«Какого черта они здесь» — мысль была ревнивая, но не без оттенка гордости. Неужели они понимают фильмы Иоселиани на фоне безумного ширпотреба (как перевести на французский это слово?)… Видимо, да.

Мне он знаком…

Это я говорю, чтобы вспомнить. Я пришел в кинотеатр «Повторного фильма» у Никитских Ворот, сел на место и задремал. Очнулся, когда на экране давили виноград. Собирали в корзины, несли, сваливали и давили. Было видно, что это огромный труд, часть еще большего труда, одного из самых старых на земле и благородных. Эти простые (в том смысле, что не сановитые) кахетинцы, реальные, а не актеры, любили свое дело и были в нем счастливы. Зрелище завораживало.

Но где же «худ. фильм «Листопад», о котором говорили, что одной картиной Иоселиани сделал заявку на вхождение в элиту мирового кино? Он последовал за документальной преамбулой. Притча, немногословная, как и все его последующие работы, о сохранении душевного достоинства в дрянной общественной (она, кстати, всегда дрянная) среде. Пронзительно чистая, печальная и честная.

«Он нас не предал», — сказала женщина очень средних лет после просмотра французского фильма Отара Иоселиани «Охота на бабочек». Она не сказала, что другие предали, просто — он не предал. Он остался одиноким художником, выпивающим с друзьями, не участвующим в гонке за лидером и с одинаковым достоинством беседующим с клошарами под парижским мостом и с папой римским. Кстати, папа даровал ему привилегию сидеть в его присутствии.

— Представь, посол стоит, а я сижу.

Эта награда его радует. И нас. Он может сидеть в присутствии папы, но может и стоять. У него появился выбор и в Ватикане.

Его неприсоединение и инакомыслие породили мир певчих дроздов, сопротивляющихся общественному жестокосердию и прагматизму незащищенностью необязательных движений души. Эти птицы не то чтобы не любят властей предержащих и нуворишей — они их не учитывают в своей жизни. Но внимание к ним не оскорбляет дроздов. Тоже люди.

— Я тебе подарю эту картину.

Он привез яуфы (коробки для хранения кинолент) с «Певчим дроздом». Мы сели на них, выпили, и он их увез. Акт дарения состоялся. Я был посвящен в орден и теперь имел право сидеть и лежать в присутствии Отара.

— В этом доме мастерская Иоселиани, — сказал мне знаменитый теперь грузинский актер Гоги Харабадзе, хорошо сыгравший в «Листопаде» нехорошего героя. — Зайдем?

Отара Давидовича не было, и я не увидел в тот раз пару больших пустоватых комнат со старыми фотографиями и бельевыми резинками вдоль стен — своего рода предмонтажные «столы». Резинки прижимали рисованные карточки — кадры будущего фильма «Пастораль». Он их складывал и тасовал, дорисовывал и выбрасывал.

Тщательность предсъемочного периода объяснялась легко. У него никогда не было (и нет теперь) лишней копейки на съемку фильма. Ну, допустим, звезд он не снимает, чтобы они не мешали кино, но и все остальное предельно экономно. Вы, впрочем, этого не заметите.

Ну вот, в тот раз он остался для меня легендой. Даже возраст Иоселиани был загадкой. И однажды раздается звонок из Тбилиси. Гоги Харабадзе сообщает, что передал мне с Отаром коробку вина.

— Приезжайте и заберите. Позвоните по телефону… — услышал я слегка грассирующую речь.

По дороге я забыл цифры. Подъехав на метро, наугад набрал номер и попал куда надо.

Дверь открыл худой высокий человек, большелобый, горбоносый, полубритый, с глазами умными и внимательными. Без предисловия он обнял меня и сказал: «Здравствуй! Ну как у тебя дела?» Возникло ощущение, что мы давно знаем друг друга и расстались недавно. «Сейчас мне надо в Комитет кинематографии, а завтра мы сядем и выпьем».

На коробке была бирка «В кабину», и весила она килограммов двадцать. К каждой бутылке резинкой Гоги прикрепил листки: «Звони!», «Здесь коньяк!», «Слава КПСС!», «Привет Чуковскому»…

Я был озадачен отсутствием ритуала знакомства. Он сказал, что коробку до самолета донес наш общий любимый друг Миша Чавчавадзе.

— Если Мишико, который пережил два инфаркта, тащил тебе это вино по взлетному полю, какие должны быть знакомства? Я поцеловал тебя, дурака, так почему ты так вежлив со мной? Все же ясно… Теперь я еду к Ермашу. Я еду с одной целью — спросить: радовался ли он когда-нибудь в жизни? И что ему надо от меня?

Последнее пристанище черепа

Отар Давидович Иоселиани ранним вечером пришел в мой дом на Беговой. Это была дешевая общедоступная однокомнатная квартира с ключом в почтовом ящике.

Однажды, вернувшись домой, я застал на кухне не съемочную группу ленинградского телевидения, не грузинских актеров и художников, не московских друзей, а вовсе не знакомых двух людей, сидевших за столом и выпивающих портвейн.

— Вы хозяин? — спросил один вежливо. — Дима пошел за закуской, поскольку мы ничего не нашли в доме.

Чистая правда.

Пришел Дима Этингов — мастер-наездник с соседствующего с квартирой ипподрома, принес закуску и объяснил, что, будучи домовитым человеком, вытирал ноги о коврик перед тем, как позвонить, а из-под коврика вылез ключ.

Отар Давидович после этого случая велел мне (он бывал строг) купить магнит и, опустив его в железный почтовый ящик на двери, лепить к нему ключ. Многие абоненты и разовые посетители «бегов», как именовалась квартира, были недовольны, ибо (если у кого пальцы коротковаты) в результате неловкого движения ключ падал на дно ящика. И всё.

У Отара Давидовича — пальцы длинные и тонкие. И теплые руки. Я знаю это наверное, поскольку время от времени он клал руку на мою коротко стриженную голову и говорил:

— Молчи!

Я молчал, а потом мы выпивали и беседовали: он говорил, я слушал. Он говорил о жизни. Это были веселые и грустные проповеди. И никогда жалобы. Он был и остается победителем, поскольку от природы был и остается свободным человеком и художником. Быть может, самым свободным из тех, кто мне знаком.

— Мамочка! Очень красиво говоришь, — слышу я обращенный ко мне голос Иоселиани.

— Извини, Отар.

Он сидел на «бегах» и пил джин, который купил не сам. В руках у него был маленький лимон.

— Садись, — сказал он строго. — Возьми стакан и садись.

Я взял граненый стограммовый стакан и сел на трехболтовый водолазный шлем.

— Нет, встань.

Я повиновался. Он водрузил на меня шлем, отдраил передний круглый люк, чокнулся о медь, и мы выпили. Потом я надел шлем на него, и мы повторили операцию.

— Где ты взял этот головной убор? В нем надо петь итальянскую оперу.

Акустика в шлеме и вправду была замечательная.

— Я был у председателя Госкино Ермаша с этим лимоном, — сказал он, не снимая шлема. — Ермаш сидел в кресле в пиджаке, в галстуке и важный. Он собирался меня обрадовать тем, что «Пастораль» будет напечатана в трех копиях.

— Немало, — сказал я искренне, зная ситуацию.

— Умница! — Он искренне засмеялся, зная ситуацию еще лучше. — Ермаш говорил по телефону долго, старался выработать у меня чувство зависимости и почтения. Он очень важный и серьезный человек. Я сел и достал из кармана этот лимон. Сначала я его нюхал, просто нюхал, а Ермаш косил глазом, что я там нюхаю. А потом стал его подбрасывать и ловить. Невысоко. А он, упершись глазами в лимон, стал следить за нами. Наконец он повесил трубку и, повторяя глазами движение лимона, уныло сказал мне про три копии. Я встал и, подбрасывая лимон, пошел к двери.

— Ты поблагодарил его?

— Конечно. Я сказал ему спасибо. Без желчи. Мне показалось, что он хотел попросить у меня лимон или чтобы я у него что-нибудь попросил.

— Но ты не попросил?

— Нет.

— Молодец.

Перед ранним рассветом взгляд Отара Давидовича упал на человеческий череп (без крышки), который я украл в отделе собственных корреспондентов «Комсомольской правды», в которой я тогда работал. Мне показалось кощунственным, что его, выкрасив изнутри в черный цвет, использовали как пепельницу.

— Он был человеком, — сказал Отар Давидович с укоризной. — Он любил, выпивал, у него были отец и мать, а ты превратил его в атрибут квартиры. Стыдно.

Это чувство было знакомо, но я не знал, что делать с черепом.

— Надо его похоронить.

Завернув череп в прозрачный полиэтиленовый кулек, взяв с собой недопитый джин и алебарду, на которую сценаристы Фрид и Дунский выменяли у меня бельгийский кремниевый пистолет с двумя стволами, мы вышли на Беговую. Алебарду трактовали как лопату, но знали об этом лишь мы вдвоем. Вид у нашей похоронной процессии был странным для постороннего, встреть мы его в предрассветный июньский час.

Не идти на Ваганьковское кладбище у нас хватило сообразительности. Сторожа могли вольно истолковать наше появление с черепом среди могил.

— Пошли на ипподром.

Ипподром был открыт. Светало. Высокая трава конкурного поля была густой и росистой. Мы вымокли моментально. Найдя место у ограды зеленого прямоугольника внутри беговой и скаковой дорожки и геодезически «привязавшись» к двум совмещающимся шарам на лестнице трибун (чтобы потом найти место захоронения), мы стали рыть могилу.

— Я знаю, как это делается, — сказал Отар Давидович.

Он копал алебардой яму, а я отгребал грунт. Потом на дно опустили череп и прикопали. На холмик положили аптечные ромашки, сорванные здесь же. Выпили за упокой. Отар полил на могилу джин. Не весь. На деревянной тогда еще ограде конкурного поля шариковой ручкой он нарисовал крест.

Мы сели на скамейки трибун и, дрожа от мокрого озноба, допили еловую водку.

— Сейчас проскачет красный конь, — сказал я.

— Чушь романтическая.

От конюшен послышался топот, как устойчивая сердечная аритмия.

С виража напрямую вдоль трибун, против нормального ипподромного порядка движения, скакал алый от восходящего солнца конь под всадником.

— Тем более романтическая чушь. Довженко какой-то.

Пицунда

«Пастораль» была напечатана в трех копиях и получила третью категорию. Это достижение кинокомитета было близко к абсолютному рекорду. Следующий фильм он мог уже и не снять.

На другой день после тбилисского просмотра «Пасторали» — самого молчаливого фильма из немногословных иоселианиевских картин — он посигналил под окнами квартиры Гоги Харабадзе.

— Что вы делаете? Гуляете?

— Утро, Отар. У Гоги спектакли сегодня и завтра.

— Выходи!

Я вышел и сел в его «уазик».

— За Мерабом заедем, — сообщил он.

Мераб, видимо, еще спал, когда мы подъехали. Отар сигналил долго, пока тот не вышел в том, в чем вчера был на кутеже. Черные туфли, черные брюки и белая нейлоновая рубашка. В Тбилиси стояла августовская жара. Поскольку мы знали, что Отар самый лучший водитель «уазиков», мы с Мерабом задремали, полагая, что едем в ресторан, куда его пригласили с друзьями, и что он, раз Отар на машине, расположен не близко. О том, что он сам нас решил угостить, мы не думали из-за отсутствия такого качества фантазии в мире. Денег у него не было, а семья была.

— Сколько у тебя? — Он разбудил меня в районе Зугдиди.

— Семь рублей.

— На бензин хватит.

Мераба мы будить не стали. Чего человеку глупые вопросы задавать?..

Но Отару можно было задать вопрос.

— Куда мы едем?

— На Пицунду.

— Ага. А…

— Нет! Даже на штраф у нас денег нет. Поэтому я еду по правилам, хотя это настораживает гаишников. Но у нас есть механические шахматы. У писателей, которые отдыхают в своих домах творчества, деньги есть, и они тщеславны. Рубль — партия.

— Это они потянут.

Два дня мы прожили счастливо. Мераб, в черных штанах и белой нейлоновой рубахе, спал под грибком на пляже. Я зазывал писателей по наводке Поженяна, который сам играл хорошо и, кроме того, знал, кто даст рубль, а кто может обыграть слабенький шахматный компьютер. На ночь нас разбирали по номерам. Мераб, впрочем, оставался на пляже, сославшись на целительный воздух моря.

Утром, проснувшись в номере Гриши и Любы Гориных, я не обнаружил хозяев, но нашел четвертак с лаконичной надписью: «На бензин». Отар уже ждал в машине. На заднем сиденье дремал Мераб в нейлоновой рубахе, которую рука не поднимается описать как белую, черных штанах и черных туфлях на босу ногу.

— Ты не помнишь, он был в носках?

Я не помнил, но после вчерашнего празднования победы человека над электронным шахматным интеллектом был благодушен.

— Какие хорошие люди!

— Поехали…

За долгую дорогу он нашел минуты три, чтобы сообщить, что не может не работать. Раз. Не может работать, потому что не дают в Союзе. Два. И три — хочет поехать во Францию, чтобы снимать там.

Контраргументы мои были традиционны: ты оторвешься от среды, тебе там будет одиноко, ты потеряешь зрителя и станешь неизбежно поганым буржуазным типом. И потом: можно ли там вот так, как мы, — в Пицунду… В нейлоновой рубахе.

— Глупости не говори. Все то же, только там я ухитрюсь делать кино, а здесь нет…

Он уехал. Или нет… он поехал.

Время от времени возвращался домой и в Москву, рассказывал о том, как дружит с клошарами, как пока снимает документальные фильмы и «что-то» там намечается игровое.

Я за него болел. Ну как мы болеем за тех, кто врезался в чужой мир и представляет там нашу компанию.

«Фавориты луны» прошли прекрасно; это так я слышал, но не видел. «И стал свет» — африканский фильм произвел фурор. Так никто не снимал. Ну и что удивительного?

Однажды я ему сказал глупость. Собственно, глупости я говорил часто, но одну он запомнил.