250 лет польскому театру

19 ноября 2015 года в Национальном театре Варшавы праздновали 250-летний юбилей польского театра. В юбилейном вечере принимало участие все театральное сообщество, начиная от все еще играющей 101-летней польской актрисы Дануты Шафлярской до молодежи из Театральной академии.

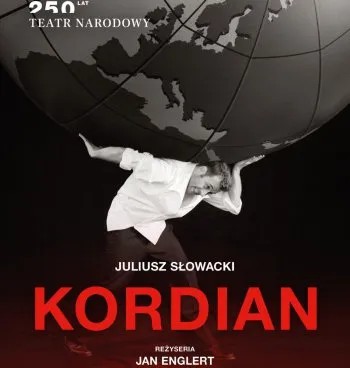

Главным событием юбилейного вечера стала премьера спектакля «Кордиан» по пьесе Юлиуша Словацкого в постановке худрука театра Яна Энглерта. Три актера, играющие Кордиана, — это попытка объединить три взгляда режиссера на пьесу в разные моменты его жизни. Спектакль также является попыткой откровенного разговора о современной Польше.

Нам кажется, что этот юбилей — прекрасный повод поговорить о том, как сегодня выглядит польский театр, чем живет и к чему стремится.

Дариуш КЛЕХОВСКИЙ, директор Польского культурного центра в Москве

Путь к Другому

Представить сегодняшний день польского театра на четырех газетных полосах невозможно. Живущий как на вулкане, сотрясаемый скандалами и вызывающий постоянный интерес соседей, умеющий вовлечь в круг своих тем и образов Авиньон и Пекин, Нью-Йорк и Минск, Киев и Москву, Лондон и Белград, этот театр точно протягивает электрические провода по всему миру.

Случайно или нет, но накануне юбилея впервые в польском театре «Дзяды» Адама Мицкевича были поставлены целиком. Постановку осуществил режиссер Михал Задара в Театре Польском во Вроцлаве. Нам очень хотелось показать его в Москве. Как и спектакль-концерт «Шопен без фортепиано», с триумфом проехавший по мировым сценам. Отмеченные выдающимися актерскими работами, оба эти спектакля открывают двух гениев польского канона с совершенно новой перспективы. В «Шопене без фортепиано» исполнительница текста, созданного Михалом Задарой на основе писем, воспоминаний и многочисленных интервью с пианистами, Барбара Высоцка почти кричит: «Что сделала наша культура из Шопена? Наша культура, которая с трудом способна различить что-либо кроме дворянских усадеб, берез, ручейков и восстаний? Она не допустила мысли, что Шопен — это современник Маркса, Бакунина и Бодлера…. Этот так называемый здоровый польский консерватизм, неотъемлемой чертой которого является предположение, что все это только выдумка — Европа, культура, теории французских философов, визуальные искусства, общественное развитие, что ничего такого там нет, а на самом деле существует только плотно закрытая комната, береза, рояль, ручеек и это бессмертное… отсутствие мысли». Не правда ли, сколько знакомой нам горечи слышится в этих словах? Спектакли лучших польских режиссеров – как раз и есть война с этим видом «бессмертия», больше похожего на погребение.

Когда выдающийся польский режиссер Кристиан Люпа ставит спектакль по роману выдающегося австрийского писателя Томаса Бернхарда «Вырубка» (Театр Польски, Вроцлав, 2014), он устраивает на сцене нечто среднее между «Варшавским салоном» «Дзядов» и богемной тусовкой в духе «Фабрики» Энди Уорхола (его многочасовая фантазия «Фабрика-2» и сегодня идет на Камерной сцене «Старого театра» в Кракове). С неврастеническим обществом артистов и художников, с которыми Бернхард провел свою молодость, 50-е годы ХХ века, он жестоко прощается в этом романе. Люпа, таинственный театральный визионер, тоже наблюдает себя и своих коллег, и вопросы, которые от имени Томаса Бернхарда задает им и себе актер Петр Скиба, попадают в самую сердцевину сегодняшней польской (и, добавим, русской ситуации): например о том, как театральная рутина и рынок превращают бывших бунтарей в объекты манипуляций власти.

В своем новом спектакле «Французы» Кшиштоф Варликовский (Новый театр, Варшава) обращается к роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», героем которого является не столько время, сколько память – пожалуй, важнейший «герой» сегодняшней польской сцены, где думают о догмах, мифах и фетишах прошедшей истории от сарматов и Мицкевича до Варшавского восстания и Холокоста.

Растянутая в пространстве и времени фреска Варликовского (спектакль длится почти 5 часов) – изысканная и мучительная декаденция с музыкой Вагнера, Шопена и Чайковского, современного композитора Павла Мыкетына в живом исполнении виолончелиста Михала Пеполы. Это вызывающий и меланхолический омаж умирающей Европе, сочиненный за полгода до парижской трагедии, в котором неожиданно сильно проявились политические обстоятельства эпохи Пруста, прежде всего – «дело Дрейфуса», злосчастный вопрос о природе и корнях европейской ксенофобии, ненависти к Другому. Не случайно в финале спектакля звучит целановская «Фуга смерти» в исполнении автора, а чуть раньше один из персонажей спектакля вдруг превращается в поэта Фернандо Пессоа, читающего в каске солдата Первой мировой свой страшный «Ультиматум» 1914 года.

Эмманюэль Левинас в эссе памяти Пауля Целана утверждал, что только язык и сознание невозможны без Другого, что поэзия (а мы, вслед за Пессоа, добавим «и театр») — только путь к Другому. Об этом сегодня размышляют самые глубокие и яркие личности польского театра.

Алена КАРАСЬ, театральный критик, председатель экспертного совета и куратор польских проектов фестиваля «Золотая маска»

Побег из театра

Зрителям предлагают стать соучастниками творческого процесса

Новый театр начал свою работу в сезоне 2008/2009. Он был создан в Варшаве для Кшиштофа Варликовского, который после бурного расставания с театром Гжегожа Яжины искал место для работы. Место нашлось уже тогда — им стал гараж, почти сто лет назад построенный для городской службы очистки в варшавском районе Мокотов.

Занимавшая объект служба не хотела его покидать, а затем подошло время ремонта. Тогда никто не предполагал, что на него потребуется почти восемь лет. Окончательно место будет готово в апреле 2016 года. В одном только сезоне 2013/2014 мы играли в собственном помещении, временно приспособленном для наших нужд.

И вот мы заканчиваем восьмилетний период кочевания - сильно вдохновляющий и мотивирующий. Поскольку у нас не было собственного места, мы обнаружили, что вся Варшава — наше место.

Мы работали по всему городу, а наши спектакли показывали в арендованных залах, в основном на киностудиях. За это время родилось пять спектаклей Кшиштофа Варликовского («(А)поллония», «Конец», «Африканские рассказы», «Варшавское кабаре» и «Французы»).

Нам удалось представить спектакли, созданные молодыми режиссерами, среди них — Кшиштоф Гарбачевский и Михал Борчух. Также появились и первые спектакли для детей.

С самого начала работы мы стремились к тому, чтобы театр, назвавший себя «Новым», представлял собой нечто действительно новое в мышлении о театре как об искусстве и как об институте.

Пользуясь тем, что Новый собрал вокруг себя множество выдающихся художников, мы решили работать не как репертуарный театр, а как дом или центр культуры, который предлагает зрителям различные мероприятия: музыкальные, пластические, развивающие.

Хорошим примером такого современного искусства является проходящий уже несколько лет музыкальный фестиваль «Instalakcje». Пользуясь тем, что в группе Нового театра состоит Павел Мыкетын — выдающийся современный композитор, мы поставили задачу изобрести такой способ подачи современной музыки, который притянет к ней упрямых и недоверчивых слушателей.

Во время фестиваля «Instalakcje» исполнение музыки носит характер перформанса, этот фестиваль — своего рода многодневный пикник. Более того, на каждом фестивале зрителям предлагается самим — после нескольких часов инструктажа — исполнить одно из произведений.

Одним из принципов, определяющих философию Нового театра, является idee fixe Кшиштофа Варликовского, состоящая в том, чтобы из театра убежать. Театр, обросший конвенциями, ритуалами, скукой «тусовок», заслуживает того, чтобы из него бежать, более того: чтобы с ним бороться. Потребность в этом проявляется в спектаклях Кшиштофа. Достаточно взглянуть, как они начинаются — неизвестно когда, неизвестно как, нехотя, без настойчивого желания с самого начала навязать зрителю какое-то настроение или состояние. Речь ведь о том, чтобы не навязывать свои убеждения, а мирно втянуть зрителя в дискуссию, в которой его позиция молчаливого свидетеля не менее важна, чем актера, держащего слово на сцене.

В Новом театре мы стараемся не только предложить нашим зрителям новые варианты контакта с искусством, но и обогащаем их различными формами образовательной деятельности, адресованной разным возрастным группам. Мы верим, что все люди — творческие, пусть не каждый является артистом, и что искусство и творчество делают жизнь лучше.

Это также отражается и на самом коллективе Нового театра, где функции людей, работающих в «нетворческих» отделах, четко определены, однако не исключается и возможность им выступить со своими творческими проектами, которые будут поддержаны.

Отсюда и наша стратегия по отношению к зрителю. Международный центр культуры «Новый театр» будет открыт каждый день, с утра до вечера, туда можно будет прийти за чем-либо или без конкретной цели.

В зависимости от «степени посвященности» можно будет свободно прогуляться по дворику или выпить чашечку кофе, зайти в книжный, медиатеку, мастерскую, пойти на спектакль, концерт, выставку.

Открытость мы понимаем не только как доступность, но и как возможность выбора, пробуждающего аппетит к чему-то большему.

После открытия нашей площадки мы начнем работать как Международный центр культуры «Новый театр». И хоть «театр» все еще остается важным словом в этом сложном названии, междисциплинарность или даже недисциплинарность прочно закреплены в нем.

Добавилась «международность» — мы надеемся, что нам хватит средств на то, чтобы сделать Новый местом презентаций самых интересных и наиболее неоднозначных художественных феноменов из разных стран.

Мы много путешествуем и многое видим. Мы бы хотели поделиться этим с варшавской аудиторией, у которой нет никаких международных театральных форумов в городе.

Новый театр — это место общественных перемен. Мы начинаем с себя. У нас беженцы и иммигранты, а также люди ограниченных возможностей, исключенные из жизни общества, смогут не только смотреть спектакли, но и работать, творить.

Петр ГРУШИНСКИЙ польский театральный критик, драматург Нового театра (Варшава)

Театральная революция

О том, как один вечер изменил польский театр, рассказывает известный театральный критик, заместитель художественного директора театра «ТР Варшава» Роман Павловский

— Как сегодня ты оцениваешь то, что случилось 18 января 1997 года в польском театре?

— Политический и социальный перелом в Польше произошел в 1989 году. Однако в театр модернизация долго не приходила, а тем временем росло новое поколение молодых режиссеров, сценографов, композиторов, которые не находили для себя пространства в традиционных репертуарных площадках. Местом их деятельности стал маленький театр «ТР Варшава», вновь открытый после пожара в начале 90-х, но с новой командой. Они пригласили Гжегожа Яжину, выпускника Краковской театральной академии, который вскоре поставил спектакль «Тропическое безумие» по Виткевичу.

Так получилось, что в тот же день состоялась премьера спектакля «Электра» Кшиштофа Варликовского в Драматическом театре Варшавы. Глядя с перспективы прошедших лет, ясно понимаешь, что именно этот вечер 18 января 1997 года для польского театра стал переломным. В этот вечер в него вошли два режиссера, рожденные в 60-х годах. Они выражали новые идеи и новую эстетику, поднимали проблемы, до сих пор не затрагиваемые в театре. Такие как сексуальность, гомосексуальность, телесность, а также новые глобальные вызовы цивилизации.

Именно в этот вечер произошло заключение нового союза с публикой по новым правилам. Театр для публики перестал быть храмом, дружеским ритуалом или местом развлечений, но стал пространством размышлений о самых важных, самых острых политических и социальных проблемах, касающихся современных европейцев.

Яжина и Варликовский — именно эти два режиссера в последующие годы давали направление новому мышлению о театре, создав вместе в «ТР Варшава» площадку театрального эксперимента.

После долгих лет борьбы за новую эстетику сегодня, 18 лет спустя, можно сказать, что мышление этого поколения победило, а люди, представляющие его, играют значимую роль в театре.

— На что делает ставку сегодня Гжегож Яжина и театр «ТР Варшава»?

— Сегодня «ТР Варшава» — один из ведущих польских театров, мы представляем нашу продукцию на самых престижных мировых фестивалях. Вместе с тем театр был и остается платформой эксперимента, местом развития нового театрального языка. Для этого была инициирована программа «Территория ТР», в рамках которой дебютанты создали пять эскизов спектаклей, два из которых вошли в репертуар театра.

— «ТР Варшава» является также центром новой польской драматургии?

— Да, именно здесь дебютировала как драматург Дорота Масловска, она написала для нас свой первый текст «Двое бедных румын, говорящих по-польски» и свою самую известную пьесу «У нас все хорошо». В ближайших планах «ТР Варшава» — премьера пьесы Михаила Дурненкова «Озеро», впервые поставленной в Гоголь-центре.

Прежде всего нас интересует язык театра, и наша программа олицетворяет это мышление. Кроме спектаклей у нас проходят концерты, инсталляции, акции, перформансы, выставки. «ТР Варшава» — это место, где встречаются разные виды искусства, место, где мы думаем о будущем театра.

Беседовал Дариуш КЛЕХОВСКИЙ

Кристиан Люпа: Я стал машиной, которая воспроизводит театр

Выдающийся польский режиссер размышляет о Томасе Бернхарде и феномене творчества

Размышляя о девальвации ценностей, лидер польской режиссуры Кристиан Люпа в своем спектакле «Вырубка» по мотивам романа крупнейшего австрийского писателя Томаса Бернхарда (1931—1989) бросает горький вопрос своей среде — артистической польской богеме: не творцы ли повинны в обрушении тех ценностей, которые сами когда-то яростно защищали?

Дискуссия в фестивальном клубе, устроенная после спектакля «Вырубка» (Театр польский, Вроцлав), постоянно возвращалась к теме одержимости. Для русского зрителя и профессионала его мысли — пример подлинной одержимости творчеством, благодаря которой 70-летний мастер и по сей день едва ли не моложе своих многочисленных и знаменитых учеников. Приверженность определенному кругу идей и авторов (прежде всего Бернхарду, который преследует Люпу уже четверть века) — налицо. Хотя он не раз из этого круга вырывался, «Вырубка» кажется еще одним возвращением, только в тихую ли гавань?

В этом попыталась разобраться театральный критик Алена Карась.

— Вы — как писатель, переводчик, художник, режиссер — одержимы искусством, одержимы тем, чтобы быть художником?

— Это вопрос. Когда человек чем-то одержим, он обычно этого сам не видит. Можно в определенный момент увидеть свою собственную одержимость, когда что-то меняется и ты можешь выбраться из своей пещеры и заметить, что твоя одержимость мешает тебе идти вперед. Одержимость — это палка о двух концах.

Как, например, выглядела писательская одержимость Бернхарда? С одной стороны, он сам себе это навязал, сам себя загипнотизировал, то есть даже и не представлял себе жизнь без того, чтобы писать.

Мучение над романом «Корректура» (1975) в точности было похоже на муки Конрада из романа «Известковый карьер». Для Конрада любая появляющаяся наррация — сродни опухоли. Это своего рода мания: художник дает разрастись на собственном теле опухоли, которая начинает его пожирать. Может даже случиться так, что художник целиком становится такой опухолью, перестает быть человеком.

Когда-то я сказал себе самому: я стал машиной, которая воспроизводит театр; в этом смысле я уже какое-то чудовище, я перестал быть человеком, который принадлежит самому себе. И когда что-то такое о себе поймешь, тебя охватывает ужас.

У Бернхарда эта опухоль разрасталась настолько, что ему не хватало собственной личности, ему нужен был также новый дом. Потому что в старом доме обосновывалась старая опухоль, и Бернхард просто физиологически, физически задыхался в доме, в котором он написал предыдущий роман, в связи с чем у него появилась мания покупки домов. Я хочу сказать, что вхождение в область интенсивного творчества — некая болезнь и, я бы сказал, довольно сложно устроенная ловушка, которая становится тюремной камерой, в которую человек сам себя запирает и потом всю жизнь пытается выйти. И это и есть творчество.

— Если речь идет о вас, вас вроде никто не закрывает на ключ — вы сами запираетесь?

— Если входишь в очередную постановку с людьми, которые на это рассчитывают, тоже запираешь себя в клетку. Если бы я делал спектакль только с самим собой, то есть имел бы самого себя как некое «исполнительное тело», которое реализовало бы все, что я задумал, то наверняка я сделал бы гораздо меньше. Есть и другой парадокс, касающийся того, в чем мы заперты: с одной стороны, по крайней мере в нашем собственном понимании, все, что мы смогли сделать, мизерно в сравнении с тем, что мы могли бы сделать. И каждый из нас так это ощущает. А с другой — творчество — это всегда выход за пределы собственных возможностей. Это значит, что мы глупее своих работ. То есть, с одной стороны, наши работы — это всегда всего лишь субститут того, что мы могли бы сделать, с другой стороны — это всегда нечто нам чуждое, отдельное от нас, по отношению к чему мы всегда являемся чем-то более мелким. Это всегда взывание к чему-то такому, что находится вне нас, что является неким странным вместилищем… Мы чувствуем это в образе Бога, который является тем лучшим и сильным в нас, что где-то спрятано. В повседневной жизни мы этим не обладаем. Но в тот момент, когда мы начинаем творить, мы начинаем это призывать, это нечто вроде молитвенных церемоний, напоминающих религиозные ритуалы дикарей, которые танцуют вокруг костра и этим танцем в определенный момент порождают некое пространство, некую силу, которая по отношению к человеку занимает трансцендентальное положение. Мы получаем доступ к некоему трансцендентальному бытию, в котором мы так или иначе укоренены.

— Но можно ли в искусстве непредвзято наблюдать и выражать позицию не с точки зрения эго? Видите ли вы шанс в таком подходе для театра и актеров?

— Я вижу огромный шанс в новых способах повествования и новых методах работы в театре. Особенно по отношению к актеру. Он постепенно перестает просто отыгрывать написанный текст, задавая один-единственный вопрос: «Как?» То, что я всегда на различных курсах и мастер-классах пытаюсь преодолеть, — это рутинный вопрос актера: «Что я делаю?» Потому что обычно режиссер говорит актеру: «А вот тут вы садитесь, а тут встаете, а тут входите, здесь кричите, тут лежите, притворяясь, что спите». В связи с этим и мне актер задает вопрос: «Что я делаю?» Но мне кажется, что актер имеет право и возможности быть создателем своего персонажа, и я бы также сказал: создателем своей собственной наррации. Персонаж не только хочет что-то сыграть, но персонаж хочет и что-то сказать — на этом основаны спектакли, которые рождаются в результате некоего гипертрофированного коллективного увлечения.

Ситуативные, импровизационные пробы — это как спиритические сеансы. Невероятный инструмент в руках актера — то, что его артикуляция идет через его собственное тело: не через письмо, не через игру. Можно сказать, моя интуиция находится в моем теле, правда? Мое тело, я — это и есть инструмент. Я являюсь навигатором человека. Весь человек, вместе с моими личными страхами и так далее, является, я бы сказал, материей моего создания. Это феномен. Никакое другое искусство не играет само на себе, не так ли? Возьмем, например, актеров фильмов Уорхола: их задачей было не разыграть некий уже написанный сценарий, а, я бы сказал, создать жизнь более радикальную, чем их собственная. Уорхол ставил их, грубо говоря, в провокационные ситуации, и перед камерой они заново выстраивали реальность, и недаром говорилось: расцветают те, кто не мог расцвести в жизни.

То, что является творческим моментом современного театра, некая область свободы — это сейчас поле эксперимента для многих молодых режиссеров, и это меня радует. Что меня порой огорчает — это то, что они не хотят далее развивать этот эксперимент, в них нет любопытства, к чему в конце концов этот эксперимент мог бы их привести, они удовлетворяются неким зрелищным, модным результатом. Я постоянно призываю молодых артистов к большему риску в изучении этой возможности. Творческой возможности театра и творческой возможности актера.

(Не)романтическая трилогия

«Стратегии памяти» Михала Задары

Репертуарные интересы Михала Задары простираются от античности до вчера написанных пьес, от букваря до современной оперы. Случившиеся почти подряд три обращения к польскому романтизму трудно поэтому назвать «пристрастием». И все же эта «романтическая трилогия» как нельзя лучше демонстрирует тот спектр, в котором располагаются стратегии работы с культурной памятью этого режиссера.

«Шопен без фортепиано»

В 2013 году Задара представляет два шопеновских концерта для фортепиано с оркестром в версии… без фортепиано. Эксцентрический проект родился из анекдота о заболевшем солисте, чью партию с успехом смог заменить говорливый дирижер. Задача, которую поставили перед собой Задара и Барбара Высоцка (ей и предназначалось заменить фортепиано), казалось бы, прежде всего формальная — рассказать о музыке. Однако Шопен выбран, конечно, не случайно, и задача превращается в свою полную противоположность: в критику дискурса о гении национального романтизма. Идет она на самых разнообразных уровнях: начиная от сентиментального китча (сравнений с фиалками, ландышами и березками), проходя через китч патриотический («Шопен спрятал в цветах пушки»), через биографизм, всегда больше выдающий биографа, чем его объект; наконец, добираясь и до сухого музыковедческого анализа, который в отместку сентиментализму не позволяет себе уже ни эмоций, ни копания в человеческой жизни, зато с упорством твердит аксиомы о том, какую важную роль играет в музыке повторение… Не надо думать, что над всем этим создатели спектакля издеваются. Их ирония — надстройка над фундаментальным знанием; их цель — показать, что искусство как раз и не может зиждиться на одном только повторении, что Шопен — это разрыв, это предельное отрицание. Шопен звучит там, где его сейчас нет, где из его концерта изъято фортепиано, так же, как из его груди было изъято сердце: просто потому, что он не хотел быть похороненным заживо.

«Дзяды»

Если в «Шопене» режиссерскую стратегию можно сравнить с вивисекцией, то в «Дзядах» Задара сделал ставку на собирание. На сцене вроцлавского театра «Польски» впервые «Дзяды» Мицкевича предстали целиком — правда, в двух спектаклях (2014, 2015). В предшественниках у Задары — великие режиссеры, каждый из которых хотел что-то сказать уже тем, какие фрагменты из необъятного произведения выбирал, в какой последовательности появлялись они в его авторской композиции. «Дзяды» Мицкевича открыты такому творчеству: из четырех частей (в свою очередь, тоже раздробленных) можно сложить немало эффектных «пазлов». Только общего «пазла» не складывается: чего-то всегда недостает, какие-то элементы (и даже персонажи) странным образом дублируются. Задара заявляет, что произведение должно иметь право говорить само за себя, в том числе — своими нестыковками, несуразностями, не до конца проявленными смыслами… В то же самое время режиссер крайне далек от мистицизма в прочтении Мицкевича: его ксендз Петр (тот, что из третьей части) явно бредит от отчаяния (и алкоголя), когда рисует образ Польши, приносящей кровавую жертву за все европейские народы; его Конрад начинает «Великую Импровизацию», обратившись в угол тюремной камеры, к параше… И опять же, еще более, чем герой присутствующий, интересует режиссера герой отсутствующий. О нем, загадочном изгое, рассказывается в финальной части второго спектакля — в сцене в варшавском салоне. И неожиданно все в спектакле оказывается связано, прошито темой памяти, заключенной в самом названии драматической поэмы, отсылающей к обряду «дзядов». В обряде речь идет об общении с умершими: такой шанс, по поверьям, дается раз в году. Сборище сегодняшних маргиналов, все еще верящих в «ночь живых мертвецов», выглядит, однако, у Задары скорее как курьез. Гораздо более важным представляется вопрос, заданный в «варшавском салоне»: что происходит с памятью о людях, поставивших себя вне общества, которое продолжает исправно функционировать, несмотря ни на какие восстания, репрессии и войны? На наших глазах человек, осмелившийся вспомнить об изгое, рассказать его историю — сам таким изгоем и становится. Становится «живым трупом», носителем ненужных воспоминаний, тотчас же оттесняемым в некое белое пятно памяти.

«Лилла Венеда»

В случае обращения к пьесе Юлиуша Словацкого (варшавский театр «Повшехны», 2015) стратегию Задары можно определить как «совмещение» или «(неполное) наложение». Задара совмещает два «мифа основания»: один из них заключен в историософской концепции о зарождении польского народа в схватке жертвенных венедов с жестокими лехитами (как это видел романтик Словацкий), другой — в образах Варшавского восстания (1944) как мифа основания современной Польши в той его форме, что узаконена официальной политикой (это уже сегодня). В том, как Задара накладывает два мифа, две картинки — нет перевертыша: уже первого взгляда на сцену достаточно, чтобы определить, что жертвенные венеды — «наши», а жестокие лехиты — «не наши». Смысл возникает в некоем зазоре: чтобы картинка «наложилась», нам надо поменять традиционно идеализированные представления о «наших», а заодно заново услышать и текст Словацкого, вовсе не такой однозначный, каким, может быть, хотел бы его слышать даже сам автор. Услышать, как «наши» овладели понятиями «милосердие» и «справедливость» для риторики шантажа (по отношению к врагам) и взвинчивания патриотического энтузиазма (для «своих»); заметить, что нам предлагают выбирать, что круче: «обыкновенный фашизм» или «священная герилья», как будто другого выбора нет.

Стратегия «(неполного) наложения», вместо того чтобы укрепить «миф Варшавского восстания» путем сведения его к еще более древнему, еще более фундаментальному мифу, — неожиданно оборачивается его крамольной деконструкцией. Конечно, применение «ключа» Варшавского восстания к пьесе Словацкого — антиисторично, но в той же самой степени, в какой были антиисторичны сами историософские фантазии Словацкого, с одной стороны, а с другой — как антиисторичны все те расхожие представления о событиях 1944 года, которые, в сущности, и подгоняют их под «нужный» миф. Задара заставляет задуматься, откуда мы вообще «знаем», как выглядит война образца 1944 года и какие подвохи может содержать — при наложении звука — знакомая картинка.

Фото: Кшиштоф Белинский

Спектакли Задары остры, но не по принципу «красной тряпки для быка». От зрителей, однако, он ждет целой череды «отречений» от того, что может быть для него, зрителя, дорого. Изъятое «сердце Шопена», «белые пятна» Мицкевича, герои Словацкого во временном зазоре… Наверняка эти стратегии по отношению к романтизму могут быть лишь шоковой терапией. Но сейчас — они действуют.

Наталия ЯКУБОВА, российский театровед, специалист по польскому театру, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания.