«Уважаемый Владимир Владимирович! Бесконечно благодарны Вам за спасение Надежды. Сочиненное Вами лечение спасло нашу Капельку — было ей 4,5 месяца! После второй Вашей операции она бегала босиком летом в деревне. Никто из тех (и врачи тоже), кто видел нашу фиолетовую Надежду — а именно такой она родилась, — не верил, что ее можно лечить. Да будет свято имя Вашей матери, родившей такого сына.

С уважением, Зинаида Алинцева, г. Кириши».

«Начавшая (в середине XVII века) свое замечательное служение Св. Церкви при Анчисхатском храме фамилия Алексеев-Месхиевых стала средоточием и рассадником образованности по всему царству: певцы, книжники, проповедники, каллиграфы не оскудевали в этой фамилии в продолжение 200 лет… Знаменитый католикос Антоний I был воспитан под ближайшим руководством протоиереев Давида, Алексия и живописца Григория — Алексеев-Месхиевых»…

Автор изданной сто лет назад работы «Анчисхатский собор в Тифлисе» Карбелашвили, описывая Месхиевых, из светских назвал художника Григория…

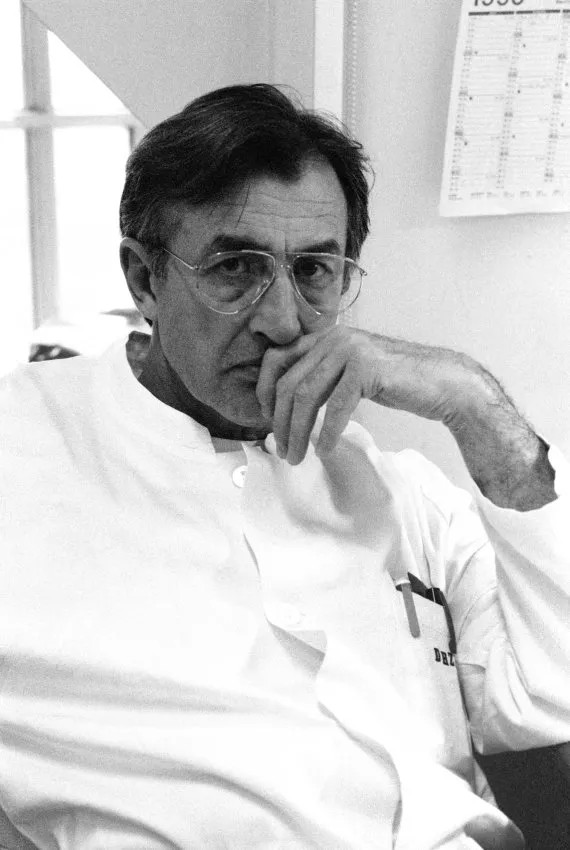

Врач Сардион Алексеев-Месхиев (первый из тбилисских медиков, получивший высшее образование в России в середине XIX века) дал жизнь гуманитарной ветви семьи. Владимир Сардионович — основатель профессионального театра в Кутаиси — родил двух сыновей и двух дочерей. Дочери стали актрисами. Один сын погиб на войне, другой — Владимир Владимирович — был знаменитым адвокатом и министром меньшевистского правительства. Следующий Владимир Владимирович — отец нашего героя — архитектор, красивый и достойный человек. У него родились близнецы: Георгий — теперь известный сценограф и Владимир (Ладо) — хирург. Художник и врач.

Две первые из светских профессий Месхиевых воплотились в братьях Алекси-Месхишвили.

Мне замечательная родословная стала известна на тридцатом году нашего знакомства. Но она ничего не добавила к образу Владимира Алекси-Месхишвили. Так получилось…

Его предшественник в области детской сердечной хирургии, великий и прекрасный Вячеслав Францев обладал исключительными нравственными качествами и виртуозным мастерством, имея за плечами родословную семьи путевого обходчика из-под Мурома. Но вырос достойным человеком.

Может быть, важно, что предки их, трудясь — все равно в какой области, — привили им привычку жить по принципам морали. Без определения: коммунистическая, демократическая, религиозная. Эта абсолютная категория была воспринята без усилия, как норма, но обеспечила и Францеву, и Месхишвили, двум (как говорили в старину о врачах такого класса) светилам, трудную и неуютную везде, кроме как за операционным столом, жизнь.

Это Слава, наш друг Вячеслав Иванович Францев, наше мерило достоинства, давным-давно сказал:

— Володя Месхишвили — настоящий хирург. А будет блестящим.

Я знал тогда Ладо понаслышке. Говорили: врач от Бога, одержимый, обязательный не по-московски, избегает больших компаний. Знает музыку, любит джаз, старые книги, старые фотографии. Почти не пьет, но великолепно разбирается в винах (видимо, это от дяди, который окончил Академию вина в Париже, за что был репрессирован). Но… на все, включая семью, он тратит неизмеримо меньше времени, чем на хирургию. Четырнадцать-пятнадцать часов — клиника, остальное — другие радости и сон.

К другим радостям относятся сын, жена, букинистические магазины и «блошиные рынки», на которых он находит виниловые диски для проигрывателя в 33 оборота и русские книги. За несколько дней до моего приезда в Берлин он купил прижизненное издание Пушкина за 4 марки и за 3 — «Очерки Кавказа» Евгения Маркова с одной акварелью, 310 картинками и рисунками.

Накануне операционного дня он сидит на диване и листает книгу. Жена Владимира Владимировича Нана в подвале стирает горы одежды, которые она набрала у знакомых для детей интернационального приюта под Тбилиси. Потом она уложит добро в десятки коробок, накупит новых вещей и игрушек на собранные деньги и сама отвезет и раздаст их ребятам. Сын, младший Ладо, вольно разговаривающий на пяти языках и фотографирующий лучше нас с его отцом, носится по ночным кафе, развозит пиццу, зарабатывая себе карманные деньги на пленку.

— Вот, — говорит Ладо-старший, застыв на открытой странице «Очерков Кавказа», — нашел. Ты оправдан. Слушай: «Странно забывать, что именно досуг, именно известное право лени есть одно из условий благополучия, к которому стремится человек не только с личной, но и с общественной точки зрения. Это есть самое практическое и самое осязательное проявление свободы человека, свободы тела и духа его, точно так же, как обязательная работа есть самое наглядное выражение человеческого рабства, с которым его связывает не только внутренний смысл, но и общий корень слова».

Тут Владимир Владимирович Алекси-Месхишвили радостно смеется. Потому что этой свободы он лишен.

— Я сниму тебе ксерокс. Идешь со мной завтра на операцию? Тогда спать. Подъем в 6 утра.

Квартира у одного из лучших детских хирургов маленькая, похожая на московскую скромностью и вкусом. В этой квартире, когда сын в отъезде, может разместиться и гость. Иногда случается ночевать и больным из России и ближнего, но стремительно отдаляющегося зарубежья.

Дело в том, что гордость и, смею вас уверить, честь отечественной детской кардиохирургии работает в Herzzentrum, а следовательно, живет в Берлине. Вот уже более двадцати лет.

За эти годы в Германии выдающийся мастер, которому подвластны все практикуемые в мире операции, связанные с пороком сердца, прооперировал тысячи детей. Тех, кто узнал о нем не от врачей большей частью, а от осчастливленных уже им родителей. Врачи дома зачастую объясняют, что операция нереальна. Иногда и правда нереальна, но таких случаев гораздо меньше, чем тех, о которых можно сказать: реальна, если оперировать будет Алекси-Месхишвили.

Я стараюсь несколько отстраниться от образа близкого друга, который являет собой недостижимый для меня уровень преданности делу и обязательности. С ним нелегко: он делает все, что обещает. Все. Он ни на секунду не выходит из состояния зависимости от человека, обратившегося к нему за помощью.

…По темному еще Берлину мы доехали до «Сердечного центра». Ладо стал готовиться к операции, а я рассматривал скромный кабинет профессора, увешанный фотографиями, снятыми самим Месхишвили. Грузия, карточки сухумского периода его работы, московского. Огромное количество слайдов, сотни научных журналов с его статьями, коробки с нитками и прочим хирургическим добром, которым он щедро одаривает изредка приезжающих к нему поучиться соотечественников.

— Ты готов?

Операционная, куда мы попали, переодевшись, стенами из нержавейки и обилием аппаратуры напоминала отсек космического корабля из фильма о мрачном будущем. Вся команда стояла наготове. Ладо определил мне место за низенькой занавеской со стороны головы ребенка в метре от операционного поля.

Саму операцию описывать не буду. Когда бывший шеф Алекси-Месхишвили академик Бураковский привел однажды смелую женщину-летчицу Марину Попович и она увидела раскрытую грудную клетку, а в ней живое сердце, ей стало дурно. Естествен страх при виде этого противоестественного пейзажа. Особенно когда наблюдаешь его впервые. Но я был подготовлен наблюдением за операциями Францева в Москве и теперь больше следил за поведением Ладо, пытаясь угадать его чувства.

— Ну что, угадал? — засмеялся он, когда после операции мы пили чай в рационально и скупо обставленной комнате в оперблоке. — Что ты там мог рассмотреть — шапочка, бинокулярные очки и маска. Фантазируешь, да? Не надо. Я знаю, что я должен сделать, как точно сделать. И сроки.

— Какие сроки?

— Чем быстрей, тем лучше. Я оперирую быстро. Конечно, когда случается непредвиденная ситуация, возникает…

— Чувство страха…

— Какой страх? Нет никакого страха. Возникает состояние такой концентрации, что шепот в углу операционной кажется громом. Тут отключаешься вообще от всего.

— Ты не кричишь в операционной?

— Нет, а здесь это вообще не принято, лишние секунды уходят на произнесение мусора.

— Ты подвержен страсти?

— Наверное. Страсть — это увлечение новой идеей или операцией, которая должна обязательно быть результативной. Ну да, мне хочется сделать что-то, что не делаю сейчас. Но таких операций очень мало. Главным образом из-за сомнений в их целесообразности. Когда отдаленные результаты не проверены.

— Ты ощущаешь миссию — спасти ребенка?

— Что за пафос! Ты провоцируешь меня? Хирургия — это в какой-то степени наука, но с другой стороны, это… рукоделие, ремесло. Высокие слова и мысли приходят в голову кому-то постороннему, кто плохо ее знает. Со стороны кажется, что ты только и делаешь, что спасаешь жизнь. Так получается, да, но ты-то просто делаешь свое дело. Буднично… Так, пошли посмотрим больного.

— Кто он?

— Мальчик.

— Маленький?

— Шесть дней.

Вторую операцию я отстоял, как и первую, наблюдая за будничной работой. Крохотное сердце билось ровно. Спустя час Алекси-Месхишвили посмотрел на ассистента, кивнул и, незаметно покинув операционный стол, сел у стенки, занося что-то в журнал.

— Трудный случай, — сказал он.

— И что будет?

— Ничего не будет. Отвезут в реанимацию и через неделю выпишут. Ты видел сердце? Крохотное… Нет? Бывают еще меньше, я прооперировал мальчика 800 граммов…

— Жив?

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

— Жив и здоров.

В этом месте мне захотелось пофилософствовать о романтизме и таинственности сердечных операций. Зная Ладо, я удерживаюсь от рассуждений, чтобы не испытывать неловкости. Однако:

— Когда-то Францев рассказал мне, что, впервые увидев во время операции пустое пространство вместо сердца, он подумал, что на этом месте должна быть душа.

— Он лучше других знал, что там на самом деле. Там — место сердца, но ощущение в первый раз сильное. Когда привыкаешь, это становится будничной вещью.

— Но сердце обладает магией? Это не обычный орган?

— Ну, есть у людей представление, что сердце связано с душой.

— Это не так?

— Не так, разумеется. Возьми Гиппократа (хочешь прочесть, у меня есть), он считал, что сердце содержит душу и воздух. Это, конечно, не соответствует действительности. Человек ощущал этот орган в себе, если волновался, радовался. Но он не ощущал поджелудочную железу. Поэтому и возникает романтический ореол вокруг сердечной операции. С мозгом то же самое.

— Скажи, Ладо, можно доброе сердце отличить по виду от злого?

— Нет, конечно. Если мы говорим о здоровых сердцах, то они, как у Толстого — семьи. Все здоровые сердца похожи, но не одинаковы. Образ сердца разный. Но этот образ не связан впрямую с характером человека. Внешне, во всяком случае.

— Но человек, которому меняют сердце, меняется вместе с ним?

— Меняется. Не потому, что сердце содержит в себе душу другого человека, а потому, что он, уйдя от неминуемой смерти, еще острее боится умереть. Он бережет сердце, выполняет все, что говорят врачи. Ты видел здесь людей с марлевыми повязками? Это все пациенты с пересаженными сердцами. В самой операции ничего сложного нет. Она гораздо проще, чем операция сложного порока. Там ничего не надо придумывать. Само пришивание длится где-то тридцать-сорок минут. Сложность не в хирургическом акте. Послеоперационный период, преодоление отторжения, создает огромные трудности. И подготовка. Точнее, доставка донорского сердца. Обычно это все происходит по ночам. Требует точнейшей координации и быстроты. Мне приходилось участвовать в этих экспедициях. Гонка на автомобиле в сопровождении полиции, самолет, взлетающий, как только сердце вносят на борт, вертолет из аэропорта в больницу (тут есть посадочная площадка). Бригада, готовая к немедленной работе. Сердце не может долго ждать.

— Детям тоже пересаживают сердце?

— Ну да. Правда, это еще сложнее организовать. И донорские детские сердца еще большая редкость.

— Может ли хирург стать звездой?

— Бернар пересадил сердце первый в мире и стал звездой, но на этом закончились его хирургические достижения. Он стал публичным человеком, предметом обсуждения и участником разных не связанных с медициной действий. На создание образа у настоящего врача не должно быть времени.

— Ты делаешь 300–350 операций в год. Исключая выходные, отпуск, командировки, по две операции в день. Получается, около четырех тысяч детей ты прооперировал.

— Здесь — в Берлине — и две тысячи в Москве. В свое время мы считали, что в Советском Союзе рождается 40 тысяч детей с пороками сердца. И половину из них хорошо бы пропустить через операционную сразу после рождения. Бакулевский институт не мог помочь всем. На периферии еще сложней. Сердечная хирургия требует колоссальных затрат. Здесь общество осознало, что не железные дороги, а уровень медицины определяет степень цивилизованности. Здесь никто не ворует и не берет взятки. Подарки не приняты. Больной говорит спасибо и уходит. Это норма. Он имеет право на помощь, врач обязан по профессии помочь.

Ладо приехал на хирургическую конференцию в Сибирь, сделал там доклад и пару операций и вернулся удрученный. Его расстроили не только пустые залы и заполненные врачами буфеты во время докладов, не только нежелание значительной части хирургов учиться, но абсолютное бесправие больного и безответственность медицины. Нам не нужны не только больные, но и здоровые граждане. Они мешают государству: съедают много, тратят электроэнергию и воду, хотят занимать квартиры и отбирать у страны деньги, которых едва хватает. Они хотят жить, не хотят болеть, и больше того — они размножаются.

Поэтому здравоохранение наше можно трактовать как охранение здоровых от больных. Что сотворит врач, то и сотворит. Больной гражданин защищен еще меньше здорового. Никто не спросит, никто не осудит за испорченную или неисправленную жизнь. Власть врача над больным безгранична. (Я не говорю об исключительных докторах, которые достойны поклонения и благодарности и которых немало.)

— Ты чувствуешь власть над человеком, который ложится на операцию?

— Его судьба зависит от меня, но власти над ним у меня нет. Над другим человеком — какая власть? Только над собой. У меня ответственность колоссальная. В Англии один очень известный хирург был приглашен в частную клинику, где прооперировал больного. Блестящий хирург. Но он больного после этого ни разу не посмотрел. Понимаешь? И больше его не приглашали.

— А ты смотришь?

— Сейчас задаешь этот вопрос для кого? Ты же знаешь, я пять раз в день смотрю больных, когда их оперирую. Между прочим, Бураковский был такой человек — очень ответственный по отношению к больному, он приходил рано и смотрел, и в субботу, и в воскресенье. Человек старой школы, он учился у больших хирургов. Другие были моральные критерии. А потом все общество стало коррумпированным. Единицы остались вне этого, а остальные — знакомые, знакомые знакомых, чьи-то дети, нужные люди, и всё деградировало в конце концов. Жаль! Двадцать один год я провел в Институте имени Бакулева. И мне кажется, сделал немало.

Из справки о творческом вкладе Алекси-Месхишвили, представленной на соискание Госпремии СССР 1986 года, подписанной директором Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академиком АМН В.И. Бураковским:

«Являясь руководителем отделения интенсивной терапии и реанимации для новорожденных и грудных детей с врожденными пороками сердца, В.В. Алекси-Месхишвили в течение многих лет возглавляет научно-практическую деятельность в этой области в СССР.

Разработанные впервые в СССР им и под его руководством важнейшие аспекты проблемы интенсивной терапии носят оригинальный характер, в ряде случаев выполнены впервые в мире…

В.В. Алекси-Месхишвили <…> выполняет сложнейшие операции на сердце у грудных детей, обладает самым большим опытом в СССР в этой области».

Да, Ладо работал блестяще, но стиль его жизни несколько расходился с принятым тогда в работе и карьере. Он считал, что совместные выпивания, по субординации и без нее, не увязываются с родом работы, которой посвятил жизнь. Он, грузин, никогда не приглашал домой на нужные кутежи. Друзья приходили к нему, он был радушен и обаятелен, но среди вечера мог исчезнуть на тридцать-сорок минут, чтобы проделать обязательную пробежку, необходимую, как он считает, для поддержания формы.

Он высказывал по наивности и прямоте некие вещи, которые хотели сказать многие, но не говорили. Его перестали пускать на конгрессы за границу. Три года выдерживали уже в перестроечное время. Он продолжал оперировать и строить вместе с командой уникальное свое отделение.

Месхишвили приехал в Западный Берлин в крупнейший европейский сердечный центр, увидел новые хирургические возможности и попросил отпустить его на стажировку:

«Владимир Иванович! Пишу это письмо, надеясь на Ваше понимание и доброе ко мне отношение… Я получил от профессора Хайнера приглашение поработать в течение года в руководимом им центре кардиохирургии. Этим мне предоставляется уникальная возможность в течение упомянутого времени детально и изнутри ознакомиться с самым современным уровнем хирургии сердца».

Бураковский был яркой фигурой. Широк, красив и знаменит. Он любил Ладо. Может быть, этот шаг Алекси-Месхишвили оскорбил в нем чувство доброжелательного патрона, и он не понял всепоглощающей страсти Ладо знать и уметь все в сердечной хирургии.

«У тебя не хватило чисто профессиональных навыков, — писал академик в ответе, — творческого запала, а в силу свойств характера — и коллегиальности. Таким образом, как с профессиональной, так и с общечеловеческой точки зрения ты нам давно уже стал ненужным. Более того, ты стал тормозом прогресса, что и наблюдается вот уже больше года»…

Теперь Владимира Ивановича нет, и не с кем обсудить или решить эту драму. После ответного письма академика, написанного, думаю, в свежей обиде, Бакулевский институт, наша медицина и дети на годы потеряли профессионала, который, по словам того же Бураковского, «выполняет сложнейшие операции на сердце у грудных детей, обладает самым большим опытом в СССР» (а теперь, скажем, и в Европе).

Ночь. Мы сидим на кухне, как в Москве. Нана подбирает мне письма родителей и детей из России. Частью — благодарные за спасение больных, частью — с надеждой на спасение.

— Нана! Перестань, при чем тут это?

Между тем — «при чем». Это знак тоски. За десять лет его никто официально не приглашал на работу в Россию. Он предлагал консультировать сложных детей, звал молодых хирургов к себе для обучения, делал доклады на родине.

— Почему я уехал? Я не испытывал ни к кому неприязни. Мне хотелось сделать больше. В Москве я мог больше, чем в Тбилиси. Здесь больше, чем в Москве. Дело в том, что эту профессию я люблю. Я стараюсь проникнуть в нее, знать все, что можно. Мне кажется, я своим опытом мог бы многому научить. Но почему-то они меня игнорируют…

— Тебя привлекает западный образ жизни?

— Какой у меня здесь западный образ жизни, когда я с 7 утра до 9 вечера в клинике? Если ты говоришь о высокоорганизованной дисциплине работы, то это меня привлекает, потому что можно работать по-настоящему… Конечно, это нелегко, я оторван от среды. Я не родился здесь и никогда не завяжу отношения, которые у меня дома, и друзей у меня не будет таких, но можно получить удовлетворение от работы, и это важно. В России очень много способных и талантливых людей, но они не могут себя реализовать. Не только в медицине. И не только в деньгах дело. Ты посмотри, сколько людей уехало и уезжает. Это продуктивные люди, которые решили, что условия, в которых они там могут работать, лучше, чем дома. Обидно. В России многие вещи были сделаны впервые. А дальше? Чтобы система работала, врач не должен быть голодным. Он же не может делать сложнейшие вещи и думать, как прожить день.

— Ты хотел бы вернуться в Россию?

— Да. Но не хочу, чтобы это было поступком. Я хочу там работать так же, как работаю здесь. А пока в Берлине мог бы многому научить тех, кто в этом заинтересован. Да я и учу. Приезжают. Только очень мало.

Мы говорили, и разговоры наши горькие всегда вращались вокруг больной темы невостребованности.

Крепостные театры, заводы, медицинские институты, газеты, области… Крепостная, несвободная страна. Коллективный Фирс, с глубоким сожалением вспоминающий о рабстве. «Надо по капле»… Ерунда. Так рабов из себя не выдавишь. Лишь возненавидишь свободного человека и свободу самоё. Потому что ты сам не сумел.

P.S.Теперь Владимиру Владимировичу Алекси-Месхишвили 75 лет, с чем мы его и поздравляем. Он по-прежнему обладает уникальным опытом в области сердечной хирургии и был бы невероятно полезен нашей стране, если бы у нее была задача избавляться от болезней, а не от больных. Его знания и мастерство защитили бы сотни наших сограждан от врачебных ошибок и помогли бы им стать полноценными людьми.

Когда-нибудь, я надеюсь, общество задумается над здоровьем населяющих страну людей. Впрочем, не исключено, что это произойдет, когда выздоровеет само общество.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68