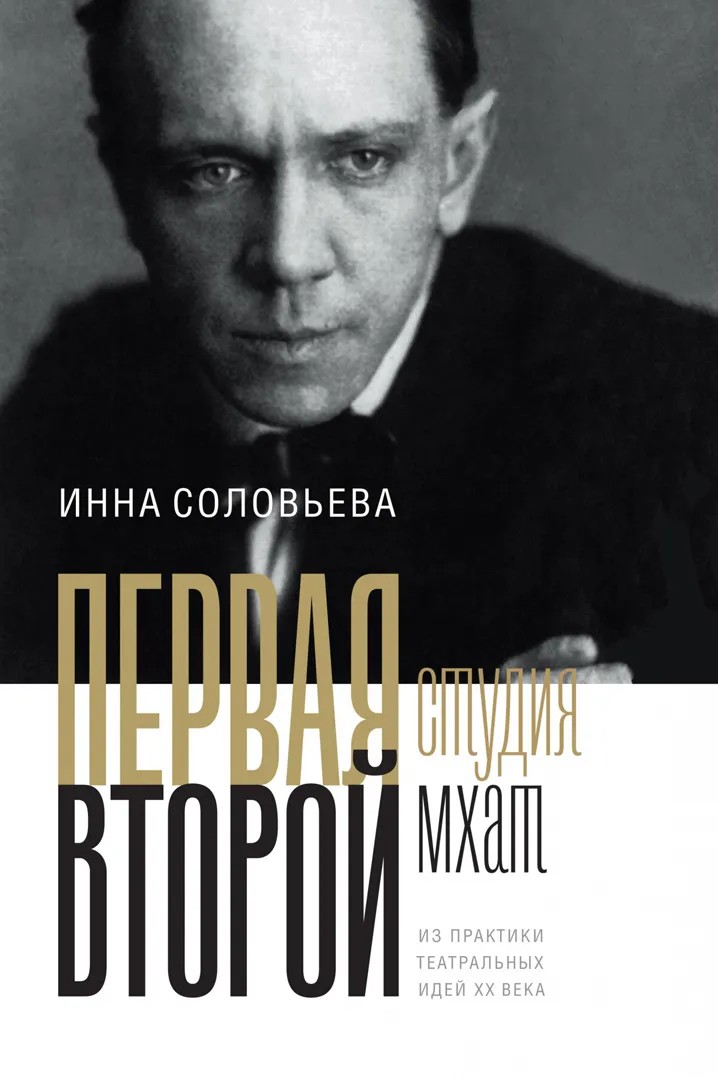

Театральный роман в документах и лицах (М., Новое литературное обозрение, 2016). Автор — Инна Соловьева. Развернутый пример того, какой крупной и протяженной может быть мысль о театре. Все входит в роман-документ: репертуарные планы, репетиции, многоголосье дневниковых свидетельств, письма, газетные и журнальные отражения, события на сцене, в быту, обществе. Строй книги — своего рода архитектура: «кирпичи» повседневных событий, арки театральных трактовок, декорации воспоминаний и цитат, воздушные надстройки мысли, тяжелые камни истории. Итог — портрет явления, в противоречиях и целостности. Соединение острого критического ума и ясного исторического знания.

Такой автор.

Главное — даже не история Первой студии, хотя она — стержень повествования. Главное — возникающий за хроникой и ходом вещей — сюжет воплощения в искусстве. Ныне читающийся почти как инобытие.

Конечно, пером Соловьевой (клавишами ее компьютера) водит не только редкостный дар театрального прозаика, но и опыт жизни, сделавший ее мудрецом, обостривший иронию и требовательность — не к другим, к себе. Рассказ, за которым встает время в его безжалостном многообразии, счастливой многоликости, она ведет неспешно, спокойно. И дает читателю редкую возможность войти в минувшее, как в существующее. Люди и положения, обольщения и утраты, ранние смерти и долгие годы служения, общественный контекст, который дышит враждой, — все втянуто в туго скрученную нить повествования.

При всем величии своих знаний Соловьева обладает базовым смирением, необходимым критику, театральному историку, всегда помнит: не театр для нее, она — для театра. И потому тут талант работает как масштаб понимания. Любовь к персонажам как солнечная энергия повествования. Книга своего рода «университеты» для каждого, кто занимается «ведением»: вот так можно двигаться внутри дела. Вот так, из театральной почвы, извлекать этические пробы. Каждая фраза огранена и обдумана, бегло читать не получается, следует напряженно следить за происходящим. Не один основной ствол сюжета, все его побеги жгуче интересны.

Судьба Вахтангова, судьба Чехова, судьба Сулержицкого прослежены с тем жаром сострадания и тем трезвомыслием оценок, которые современнику не даны, — лишь исследователю, наблюдающему события в их завершенности. Обозначая полюса, между которыми течет электричество творчества, автор вглядывается в значимых людей эпохи.

Один из важнейших персонажей «глубинки» русского театра, Леопольд Сулержицкий, проходит через всю книгу. От основания студии с главной темой «оправдания человека» до поминальных слов на сороковинах, произнесенных Станиславским: «…среди соблазна пошлости, животного самоистребления он сберег в себе милосердие». И, процитировав К.С., автор задергивает занавес над этой биографией: «Дар милосердия, как и дар сострадания, Первая студия в наследство приняла сполна».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

И перекидывает воздушный мост: «Сулержицкий существовал и работал в сознании, что любовь движет как Солнцем и светилами, так и всяким хорошим делом, на которое не жалко положить жизнь… Его режиссура — поиск этой энергии и использование ее. Михаил Чехов в основу своего искусства это и положит…»

А какое понимание предмета жизни стоит за комментариями: «Полярными они и вправду были, но полярность не то же самое, что несовместимость. Полярность — одна из мощнейших форм связи». «Кара логична. Милосердие нелогично, милосердие действует помимо справедливости».

«…желание самовыявления и талант — не синонимы». Или простая авторская ремарка: « Входит мотив пощады»…

Михаил Чехов возникает на страницах с холодящим ощущением присутствия. От первых сценических опытов до поразительного вопроса из воспоминаний Алексея Дмитриевича Попова: «…а вот если бы нашелся человек и переделал Евангелие в пьесу, увлекло бы это тебя как режиссера?» Словно в свете юпитера держит автор героя, юношу с хрипловатым голосом и прозвищем Племянник, ставшего не только великим артистом, но и художественным вожаком, не поддававшемуся никакой коррекции варварской власти, не желавшему к ней применяться, по сути, обреченного уже на самом ее пороге.

Твердо помня — «не сравнивай, живущий несравним», — Соловьева позволяет себе парадоксы сопоставлений. Михаил Чехов и Чарли Чаплин. Михаил Чехов и Осип Мандельштам, и наблюдает, как втягивались судьбы в воронку времени. Кого потеряла русская сцена в лице Михаила Чехова и кого обрела мировая театральная культур — в лицо героя автор вглядывается зорко и пристально. И добавим: бесстрашно. Сумрачный гений русской сцены понят полно и тонко с дистанции обратного взгляда в три четверти столетия.

Михаил Чехов «выезжает за границу чуть ли не день в день с окончанием Шахтинского дела. 5 июля вынесен приговор. 11 человек «к высшей мере социальной защиты». Расстрел». Мотив и смысл чеховского бегства сформулирует, объясняя себя, Мандельштам: «Поэзия не может дышать воздухом казней». Второй МХТ уничтожен специальным постановлением 1936 года.

В этой книге попранные нынешней практикой понятия — миссия, нравственная задача, идеальные представления — живут и торжествуют вопреки жестокости времени. Идеальное представление самого автора о театре развернуто тут, пожалуй, исчерпывающе.

«Какой театр был у нас! — ошеломляющее чувство постпрочтения. Куда это все девалось, спрашиваешь себя, как в старом анекдоте». Соловьева не дает ответа, она и вопрос так не ставит. Просто пишет о том, что было. И что исчезло. Навеки?

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68