Читайте Коржавина в чисто терапевтических целях!

Либерал и государственник, демократ и империалист. И это совсем не то, о чем он мне говорил в интервью 1991 года: «Плюрализм в одной голове — уже шизофрения». В коржавинской голове всё — самое противоположное! — сплетается и уживается естественно и органично. Потому что есть в наличии огромная дисциплина ума и сущностный взгляд на вещи, именно сущностный, а не с точки зрения группового (корпоративного) сознания.

И, по собственному свидетельству, он говорит о том, о чем хорошо подумал, а не о том, что только-только пришло в голову.

Позвонил недавно из Америки: «Они путают власть и страну. Ненависть к власти переносят автоматически на народ». Это про нашу интеллигенцию. Ей от Коржавина доставалось и достается: «Интеллигенция сама виновата, что проиграла. В том, что сегодня случилось, — много ее вины и проигрыша. Интеллигенция проповедует слова и мысли, которые сама не понимает».

О наших «условных» демократах во власти и при власти: «Они думали, что народ обязан их любить только за то, что они демократы. Что бы они ни делали. А когда обнаружилось, что любви они не вызывают, стали объяснять это тем, что народ — дерьмо. Но если народ — дерьмо, то для кого и с кем они хотели и хотят устроить демократию?»

И еще — очень важное! — про Сталина: «Никто из сталинщины не вышел без потерь, и я не исключение. Россия может выжить, только если она со стыдом изрыгнет Сталина. Россия после Сталина — это женщина, изнасилованная сифилитиком».

Знаю: Коржавин действует на людей терапевтически. И вот исключительно в терапевтических целях надо прочитать только что вышедшую прекрасную книгу « Наум Коржавин: Все мы несчастные сукины дети. Байки про Эмку Манделя, собранные Лешей Перским» (Составитель Л. Перский. М., 2017) .

Я познакомилась с Наумом Моисеевичем Коржавиным в доме Леши Перского и Люси Польшаковой. Леша сорок лет дружен с Коржавиным, а Люся еще больше, с детства. В перестройку, когда эмигранты стали возвращаться, Коржавин, приезжая в Москву, по нескольку месяцев много лет подряд жил у Леши и Люси.

Леша Перский — гендиректор одной из дочерних компаний Интерфакса. Продюсер двух документальных фильмов о Коржавине.

Наум Моисеевич Коржавин — автор «Новой», в первый год создания газеты ее собственный корреспондент в Америке, наш любимый поэт и очень близкий друг.

Мы никак не могли не откликнуться на новую книгу о Коржавине и публикуем отрывки из нее.

Читайте и оздоровляйтесь!

Зоя Ерошок , «Новая»

####22 июня 1971 года

Свет похож на тьму, В мыслях — пелена. Тридцать лет тому Началась война.

Диктор — словно рад… Душно, думать лень. Тридцать лет назад Был просторный день.

Сколько средь полей У различных рек Полегло парней, Молодых навек?

Что осталось?.. Быт, Суета, дела… То ли совесть спит, То ли жизнь прошла…

<…>

Протокол допроса обвиняемого Мандель Наума Моисеевича от 26 февраля 1948 года Допрос начат: в 11 час. И окончен: в 15 час.

Ответ: Родился я в 1925 году в гор. Киеве. В г. Киеве же окончил 8 классов, после чего летом 1941 г. в связи с приближением немецких войск к Киеву вместе с родителями эвакуировался на Урал в гор. Сим Челябинской области. В этом городе в 1942 году окончил девятый и десятый классы и одновременно работал на заводе №132 в качестве литературного сотрудника в редакции заводской газеты «За победу». С октября 1942 года я устроился работать в цех этого завода фрезеровщиком, параллельно работал в редакции газеты. В этих должностях работал до сентября-октября 1943 года, затем был призван в Советскую армию.

Вопрос: В каких частях вы служили?

Ответ: В 384-м Запасном стрелковом полку в гор. Камышлове Свердловской области.

Вопрос: Сколько времени вы служили в указанном полку?

Ответ: В течение двух месяцев. Затем из армии был уволен по болезни (порок сердца) и направлен на работу в Егоршинский район Свердловской области. Здесь я работал на шахте чернорабочим <…>.

<…> Я познакомился с Эмочкой, когда мне было шестнадцать, а ему девятнадцать. Он ходил в огромном пиджаке, надетом прямо на голое тело, был похож немножко на свинью и все время читал стихи, которые мне сразу понравились.

Берестов

В Литинститут меня сначала — в 1944 году — не приняли. Потому что… Ну понятно почему! Даже директор сказал, что вам надо уголь грузить. Ну испугался он. А я тогда дурак был, всем всё читал, потому что если писать и не читать, то это бред. Стихи — это внутреннее обращение. Я читаю людям вовсе не от храбрости, не от героизма, не потому что думаю, что стихами что-нибудь изменю. Я читал их потому, что они из меня перли.

Одно мое мальчишеское стихотворение очень понравилось моим следователям за профессиональный термин «компромат». Они говорили: «Наум, прочти стихи про компромат».

Коржавин

####Восемнадцать лет

Мне каждое слово будет уликою

Минимум на десять лет.

Иду по Москве, переполненной

шпиками,

Как настоящий поэт.

Не надо слежек! К чему шатания!

А папки бумаг? Дефицитные! Жаль!

Я сам всем своим существованием —

Компрометирующий материал!

1944

<…> Константин Георгиевич Паустовский был, пожалуй, самым популярным писателем своего времени. Он жил тогда в Переделкине, на даче Федина. Приняты мы были. Моя спутница сказала, что я пишу хорошие стихи. Услышав это ничего хорошего не предвещавшее вступление, Константин Георгиевич попытался уйти в глухую оборону:

— Я не люблю слушать стихи.

Но в конце концов сдался:

— Ну ладно, одно стихотворение я еще могу выдержать.

И я прочел «Стихи о детстве и романтике» — практически об отрочестве и ежовщине — и победил. Паустовский несколько смутился, крякнул, сказал:

— Читайте еще…

Читал я тогда много. Он расспросил меня о моих делах, узнав, что я должен поступать в Литинститут, вызвался мне помочь и написал письмо директору института Ф.В. Гладкову, в котором рекомендовал меня с наилучшей стороны.

Письмо я передал. Потом, стоя за дверью, подслушал разговор на приемной комиссии. Докладывавший рассказал всю мою историю и предложил принять меня на… заочное отделение.

— А почему на заочное? — спросил Гладков. — Вы ведь говорите, что он талантлив.

— Да, но с ним трудно, — ответил докладывавший.

— С талантливыми всегда трудно, — возразил Гладков. — Что ж, нам одних бездарей принимать, чтоб нам легче было?

И я был принят.

Коржавин

Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен Гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища все сдвигались и сдвигались, становились короче и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый — что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка — Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.

Тендряков

Начальник военной кафедры нашего института полковник Львов-Иванов произнес на собрании фразу, ставшую потом легендарной. Речь шла о безалаберности студенческой вольницы, об отсутствии не то что военной, а вообще какой бы то ни было дисциплины.

— Дан звонок на лекции. Захожу в мужское общежитие. Сидит Мандель. Без штанов. Пишет стихи. Захожу в женское общежитие. Та же картина…

Сарнов

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

<…> В Литинституте Мандель (будущий Коржавин) котировался едва ли не выше всех наших институтских поэтов. А ниже всех — наш комсомольский вожак Игорь Кобзев.

Борис Слуцкий предложил в этой связи такую формулу измерения поэтической силы: один мандель = сто кобзей. <…>

Сарнов

Чтобы не лишать читателя права составить мнение, приведем — для иллюстрации — произведение Кобзева.

Перский

Все, что Счастьем зовется, Все, чем век наш украшен, — Знаю, вызвали к жизни Руки Партии нашей.

Кобзев

<…> Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами.

Тендряков

####16 октября

Календари не отмечали Шестнадцатое октября, Но москвичам в тот день — едва ли Им было до календаря.

Все переоценилось строго, Закон звериный был как нож. Искали хлеба на дорогу, А книги ставили ни в грош.

Хотелось жить, хотелось плакать, Хотелось выиграть войну. И забывали Пастернака, Как забывают тишину.

Стараясь выбраться из тины, Шли в полированной красе Осатаневшие машины По всем незападным шоссе.

Казалось, что лавина злая

Сметет Москву и мир затем.

И заграница, замирая,

Молилась на Московский Кремль.

Там, но открытый всем, однако,

Встал воплотивший трезвый век

Суровый жесткий человек,

Не понимавший Пастернака.

1945

<…> Несчастные для страны первые послевоенные годы — 45-й, 46-й — я прожил счастливо. Это были по-настоящему студенческие годы моей жизни. Конечно, они были трудными, голодными, но счастью это не мешало — на то и студенчество. Год 47-й ничего такого не предвещал. Я закончил второй курс и впервые оказался отличником. Летом дали путевку в ялтинский Дом творчества, и я впервые купался в море. Но однажды ночью мне приснился сон, что меня арестовывают. Какая-то лестничная клетка, все говорят, что идут за мной, и я ощущаю безвыходную тоску, сродни той, какую потом испытал на самом деле.

Коржавин

####Стихи о детстве и романтике

Гуляли, целовались, жили-были… А между тем, гнусавя и рыча, Шли в ночь закрытые автомобили И дворников будили по ночам.

Давил на кнопку, не стесняясь, палец, И вдруг по нервам прыгала волна… Звонок урчал… И дети просыпались, И вскрикивали женщины со сна.

А город спал. И наплевать влюбленным На яркий свет автомобильных фар, Пока цветут акации и клены, Роняя аромат на тротуар.

Я о себе рассказывать не стану — У всех поэтов ведь судьба одна… Меня везде считали хулиганом, Хоть я за жизнь не выбил ни окна…

А южный ветер навевает смелость. Я шел, бродил и не писал дневник, А в голове крутилось и вертелось От множества революционных книг.

И я готов был встать за это грудью, И я поверить не умел никак, Когда насквозь неискренние люди Нам говорили речи о врагах…

Романтика, растоптанная ими,

Знамена запыленные — кругом…

И я бродил в акациях, как в дыме.

И мне тогда хотелось быть врагом.

30 декабря 1944

20 декабря 1947 года произошел арест. 2 часа ночи.

Мне предложили одеться, и тут же прозвучал идиотский вопрос: «Оружие есть?» Я буркнул: «Пулемет под кроватью». И услышал в ответ резкое: «Не острите. Отвечайте на вопрос». Начался обыск.

Коржавин

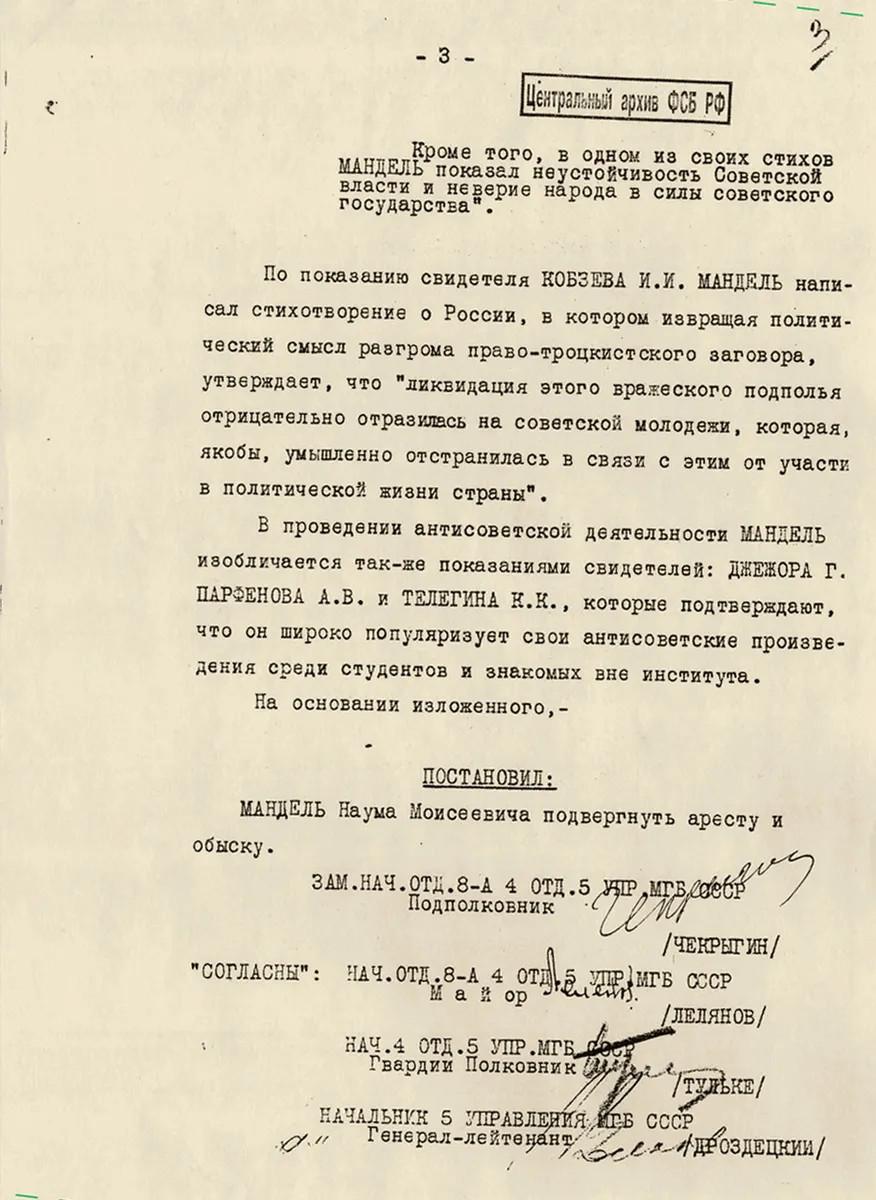

<…> Из рапорта капитана Воронова:

Арест на имущество арестованного МАНДЕЛЬ М.Н. не наложен ввиду того, что все имевшиеся у него вещи были взяты арестованным с собой в прием арестованных В/Т МГБ СССР (внутренней тюрьмы на Лубянке. — Л.П. ), а другого имущества не имеется.

Квитанция №1523/1 от 20.12.47, выписанная при поступлении Коржавина во внутреннюю тюрьму НКВД СССР

Принято от арестованного Мандель Наум Моисеевич

- Корзинка из прутьев 1 ш.

- Одеяло ватное 1 ш.

- Гимнастерка х/б 1 ш.

- Рубашки верхние 3 ш. х/б

- Брюки корич. шерст. 1 ш.

- Рубашки нижние 3 ш.

- Кальсоны разные 4 ш.

- Майка трикотажная 1 ш.

- Майка корот. рукав 1 ш.

- Трусы разные 4 п.

- Кашне шерсть 1 ш.

- Перчатка кожаная 1 ш.

- Бумажник кожаный 1 ш.

- Галстуки разн. 2 ш.

- Сумка сетка 1

- Мешок х/б 1

Первый после ареста допрос начался с фиксации (который раз за этот страшный день!) установочных данных: имени, фамилии, года рождения и т.д. И довольно скоро мне без всяких обиняков и подготовки было сделано предложение: «Расскажите о вашей преступной антисоветской деятельности». Вот так, за здорово живешь, как бы между делом — мне! — такое приглашение.

И я взвыл от обиды.

И я стал не оправдываться, а что-то очень горячо доказывать следователю, развивать свои мысли, разговаривать с ним как с человеком и товарищем. Он несколько ошалел от неожиданности.

К этому времени в комнате появился подполковник Братьяков, стал прислушиваться к разговору. И вдруг в ответ на сложные мои сентенции неожиданно изрек:

— У тебя голова полна говна!

Он, как и я, не знал, как он тогда был близок к истине… но отнюдь не истину он имел в виду. Фраза его была чисто профессиональной… Это был рабочий прием.

Но я этого еще не понимал и отнесся к его словам со всей серьезностью. <…> Я вовсе не смешался, а попытался понять смысл его слов, попытался вступить с ним в беседу на эту тему. Сказал, что, возможно, он и прав, и стал ждать, что он сейчас выложит мне все свои мысли, обоснования и аргументы. Тогда смешался он сам. Так я выиграл это состязание идиотизмов. Выработанный мной искренний идиотизм пересилил идиотизм его профессиональной выучки.

Ирреальности происходящего противостояла только ирреальность снов. <…> В первые дни меня все время тянуло в сон, точнее, к снам, как, вероятно, наркомана к наркотикам. Во сне я опять оказывался в общежитии, в нашем подвале и рассказывал ребятам, какой бред мне приснился. Но потом я просыпался, и бред оказывался явью.

Коржавин

За что меня арестовали, странный вопрос. Менее странный вопрос — его в ссылке одна женщина говорила: «Были ли вы репрессированы советской властью, а если нет, то почему?»

<…> У меня статья была семь тридцать пять. Это смешно даже говорить, потому что статья 7 означает, что к лицам, не совершившим преступления, но по своим связям, прошлой деятельности или медицинскому состоянию могущим представлять опасность для социалистического государства, могут быть применены все санкции по статье 35. А статья 35 содержала список всех санкций вообще — от расстрела до ссылки.

Коржавин

Как раз в это время отменили карточки. Мы получили стипендию. И я купил вожделенную — давно мечтал — баклажанную икру. Съел полбанки. А потом меня увели. И мне было жутко обидно, что я не доел.

Коржавин

<…> Слава богу, на Лубянке была большая библиотека из конфискованных книг. Там я прочел много из Достоевского, полностью «Дневник писателя», «Жан Кристофа» и многое другое.

Когда я пришел в эту камеру, я застал там тома «Войны и мира». Меня по понятным причинам читать не тянуло. Но однажды я совершенно машинально взял в руки один из томов и открыл его на случайной странице. И тут же полностью погрузился в мир этого романа. И дело даже не в том, что я не мог уже от него оторваться, — просто я опять начал жить…Слава богу, что наши мучители не понимали этого исцеляющего воздействия хороших книг.

Коржавин

Продолжение следует

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68