Иногда ночами по Беговой с моторной натугой таскали зачехленные самолеты без крыльев из КБ Сухого. Многоколесную платформу сопровождали машины ГАИ и запасные тягачи.

Кортеж выглядел таинственней и опасней, чем военная техника на параде. Это ночное чудовище, обретя снятые для транспортировки по городу крылья, предполагало угрожающий тебе полет. Парадные машины с начищенными, как сапоги «дедов», колесами вызывали лишь любопытство. Так, муляж мышц головы и шеи из школьного кабинета по естествознанию. Хотя неприятно.

В обычные ночи здесь тоже трудно было заснуть, поскольку я жил как раз на уровне переключения тяжелых грузовиков с первой скорости на вторую. К самому звуку я привык, хотя ожидание изменения тембра моторов раздражало, как звук комара, который летает над ухом и никак не садится.

Окна и балкон почти никогда не отворялись из-за шума и пыли. Она оседала маслянистым слоем на ящики с вином, которые регулярно с поездом №14 присылал мой друг, актер Гоги Харабадзе из Тбилиси. Обитаем балкон был лишь однажды, когда среди ночи с него пел романс Надира из оперы «Искатели жемчуга» тенор по фамилии Хомерике, вернувшийся со стажировки в миланском оперном театре Ла Скала. Но его никто не слышал, потому что дверь закрыли от копоти.

Это только кажется, что мир человека пронизывают связи, возникающие и исчезающие сами по себе. На самом деле они сплетены в шарообразную решетку параллелей и меридианов таким манером, что в какую сторону ни повернешься, наткнешься памятью на сочленение событий и имен, оказавшихся в нужном тебе пучке координат.

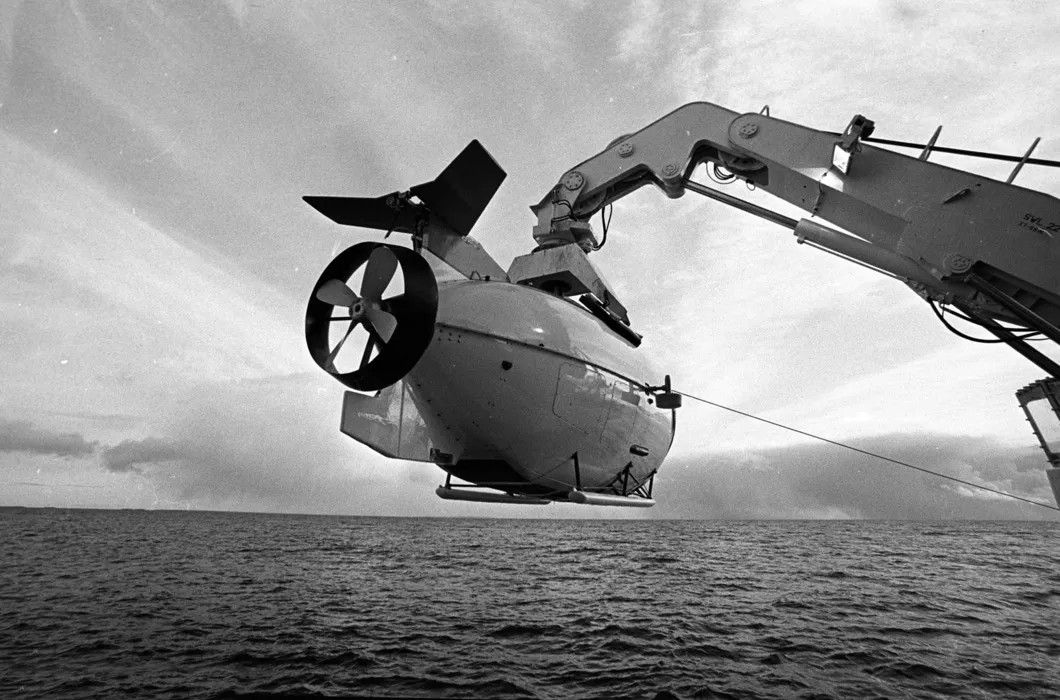

Недалеко — на Башиловке — жили мои друзья Аня Дмитриева и Митя Чуковский, впереди Боткинская больница, а за спиной ипподром, который в рассказе не задействован. Треугольник. Эта первая в жизни квартира была безупречна, как первая любовь, когда не замечаешь, что она не так уж умна, что смеется невпопад и при этом дрожит кончик носа, что кухня 4,3 квадратных метра, а ванная еще меньше. Зато стены входного пенала (коридор предполагает хоть какую-то длину) обклеены чудными школьными картами двух и более полушарий земли, а в просторной комнате на натянутых под невысоким потолком нитках развешена трава тархун со своим запахом, и там есть чешский секретер и кресло, чтоб заниматься, и для выпивания круглый раздвижной стол с отпиленными, под журнальный, ножками по моде того времени, и сухие деревья травы из Бадхызского заповедника по имени «джейранья чашечка», из-за которых пришлось простоять весь полет из Ашхабада, держа стебли вертикально, чтоб не навредить их хрупкости, и картины друзей, и прялки, привезенные из Пинежья Архангельской области, и (sic!) медный трехболтовый водолазный шлем весом 17 килограммов — подарок гидронавтов из Голубой бухты (базы Института океанологии), после первого успешного погружения отечественного автономного глубоководного аппарата «Аргус» конструкции Николая Гребцова. Это было и мое первое погружение. В двухметровой сфере задраили люк, и я с двумя испытателями погрузился под воду, чтобы увидеть гальку, водоросли и камни. Глубина была небольшая, но все работало. Удачу отметили, и я стал улетать.

В этом месте я попрошу вас представить аэропорт Геленджика и очередь на посадку в Ан-24, где среди претендентов на отлет стоит человек с водолазным шлемом на голове.

— Что на вас надето?

— Это мой головной убор.

— Не пугайте пассажиров. Снимите. Мы не будем у вас брать за него деньги или отбирать.

Это было гуманно, потому что шлем нам нужен для рассказа. Не будь его, не было бы и текста. Предельный же полетный вес мне обеспечивали закатанные трехлитровые банки с купажом и виноматериалом, которым щедро снабдил старый товарищ — главный технолог знаменитого винного завода «Новый Свет».

Значительная часть подарка осталась в ученых Голубой бухты, в моем попутчике, гедонавте Саше Подражанском и во мне. А емкости я тащил, чтобы угостить моего друга, патологоанатома Александра Гавриловича Талалаева, женатого в ту пору на акушере-гинекологе Ирине Ганичкиной, появившейся в нашей саге тоже не случайно.

Их квартира на Электрозаводской нередко служила мне временным пристанищем. Там было две достопримечательности: вечно идущий за окном по Казанской железной дороге поезд и баня у самого метро. В этой бане и в те тяжелые для похмелявшихся годы продавали бочковое пиво! Но только участникам помывочного процесса, которые должны были предъявить себя продавцу в голом виде. Или, на край, с вафельным полотенцем через плечо. Сколько раз я видел, как в очередь пристраивался посторонний мужчина с улицы, который во имя получения доступа к кружке раздевался совершенно и, перевязав ремешком свою одежду и обувь, синеватый от холода, с затравленным — вдруг разоблачат — взором двигался к раздаче. И ни разу его никто из натуральных голых не выдал. Где, в какой еще стране могла возникнуть такая ситуация, проникнутая настоящим человеколюбием. Горжусь!

Когда я позвонил в дверь моих друзей, была глухая ночь. Ганичкина открыла дверь в ночной сорочке и, в сумраке лестничной клетки увидев огромную медную голову, гудящую в круглый иллюминатор (там внутри замечательная акустика!) неразличимые слова, упала бездыханная. Патологоанатом Талалаев (тогда муж) в трусах констатировал жизнь Ирины Андреевны, и скоро на кухне мы с Александром Гавриловичем отмечали ее возвращение в наш мир прекрасным напитком, редким по вкусу для тех скудных на безопасную выпивку времен.

(РЕЦЕПТ: Берете натуральный виноградный сок. Тогда был «алиготе» в поллитровых бутылках. Вливаете в кастрюлю и нагреваете до появления мелких пузырьков. Не кипятите! Затем, предварительно выключив газ под кастрюлей, вливаете в нее равное количество спирта и немедленно закрываете крышкой. Происходит диффундирование (!). Перед употреблением дайте напитку все-таки остыть.)

Пить, разумеется, вредно, но давайте сегодня не будем столь категоричны.

И все не случайно! (В другой раз я напишу, что все вершит случай, и это тоже будет правдой.) Вот в нашей истории шлем, который так напугал Ирину Андреевну Ганичкину и выработал у меня чувство вины за ее обморок столь глубокое, что, когда она, очнувшись, сказала, что ее папа приезжает в Москву и хотел бы познакомиться с Аней Дмитриевой и Митей Чуковским, я тут же сказал, что все устрою. Трехболтовая, трехиллюминаторная тень висела надо мной.

Чувствовать вину — привилегия людей эгоистичных. Хочешь, чтоб все тебя любили, не человечество в целом, не страну и ее руководителей, а тебя лично — твори добрые дела. Например, привези из Геленджика жене друга столовый виноград, персики, я не знаю, новосветское шампанское, а не вламывайся ночью как альтруист с двумя авоськами купажа и виноматериала и устрашающе огромной медной головой, гудящей необязательными словами. Хотя шлем — важная все-таки деталь в нашем рассказе.

Отец пострадавшей от медного ужаса — известный ленинградский профессор Андрей Михайлович Ганичкин не последняя деталь в истории, из которой следует, что Нобелевскую премию 2005 года в области медицины присудили не тому, кому следовало бы, а двум австралийцам — Барри Маршалу и Робину Уоррену, один из которых патологоанатом, как бывший зять профессора. Однако отправимся за стол к Дмитриевой, где Аня в процессе спровоцированного мной ужина, посвященного отцу Иры, вдруг испытала острую боль организма. Просто невыносимую. И Андрей Михайлович прямо у праздничного стола в День медработника (!) определил ей болезнь в домашних условиях. В тот момент Андрей Михайлович был директором института проктологии, поэтому причины недуга определял уверенно.

Врач, какой бы диагноз он ни поставил пациенту, вряд ли пострадает, а вот больной все-таки заинтересован в некоторой точности, чтобы отчасти удовлетворить любопытство и принять правильные пилюли. Зять Ганичкина Александр Гаврилович вообще почти никогда не ошибался, а хоть бы такой казус, не дай господь, и случился, он не мог бы принести никому уже вреда, потому диагнозы его в основном постлетальные.

Анна Владимировна между тем была жива. И это бы ничего. Талалаев справлялся с такими редкими случаями блестяще, даже если их не приходилось проверять в прозекторской, однако его в этот вечер не было в гостях у Дмитриевой и ее мужа тогда (да что там — и всегда) Дмитрия Николаевича Чуковского.

Дмитрий Николаевич роста довольно высокого, по-мужски красив, статуарен, нетороплив, обстоятелен и подробен. Его способность жить впрок принесла ему в свое время чуть не полгаража, бывших в употреблении автомобильных покрышек, кое-где сохранивших различимый протектор.

Дмитрий Николаевич справедливо полагал, что будет еще хуже, но неточно определил, как принято теперь говорить, локацию, где именно. А с автомобильной резиной как раз наладилось.

Оказавшись внуком Корнея Чуковского, сыном Николая Чуковского и племянником Лидии Корнеевны, Дмитрий Николаевич был обречен с детства быть воспитанным и культурным человеком, что подтверждается высокой эрудицией в некоторых вопросах и его дружбой с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, о котором он в качестве режиссера снял достойный фильм.

Анна Владимировна — дочь главного художника того, старого, МХАТа, блестящего живописца и классика русской сценографии Владимира Владимировича Дмитриева. Он дружил с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым очень близко. Настолько, что, как рассказывал мне историк театра Виталий Яковлевич Виленкин, Дмитриев был приглашен Булгаковым на первую авторскую читку фрагментов из «Мастера и Маргариты», где несколько задремал и опрокинул чернильницу на рукопись, что, впрочем, не омрачило их отношений.

Жена Дмитриева, актриса Марина Владимировна Пастухова, «выгуливала» больного Булгакова, и, как рассказывала мне со смехом, он пообещал ей, что, когда умрет, напомнит о себе в благодарность за ее заботу. (Это не дословно, но по существу похоже.) Булгаков умер 10 марта 1940 года, а через девять месяцев, день в день, 10 декабря этого же года родилась Анна Владимировна. Такое совпадение. Были и другие. Булгакова и Дмитриева разделяло ровно десять лет, и оба они не дожили до своих пятидесяти 2–3 года. Аню и ее брата — известного журналиста и телевизионного ведущего Владимира Молчанова — тоже 10 лет. Ну что? Да совершенно ничего. Не будем же мы играть в нумерологию и в демонизацию писателя. Тем более что обещанного, по одной из версий этой истории, переселения души Михаила Афанасьевича в будущего ребенка Пастуховой не произошло. Анна Владимировна обладает своей собственной весьма достойной душой. Мне ее душа (она ведь мотивирует наши поступки) очень нравится.

Будучи двигательно одаренным и координированным настолько, что в молодые спортивные годы с толчка от бортика за одно движение брассом проплывал двадцатипятиметровый бассейн (то есть скользил по поверхности замечательно), я тем не менее не мог выполнять грамотно два упражнения, основанных на обретении динамического стереотипа (физкультурное образование дает о себе знать в формулировках). Первое — слепой десятипальцевый метод в машинописи, теперь в компьютерном наборе. И второе — теннисная подача сверху.

Анна Владимировна, с которой мы скоро подружились, была тогда тренером на стадионе «Динамо». С университетским образованием, блестящим знанием французского и английского, с невероятным теннисным прошлым (победы на международных турнирах, куда ее допускала родина, многократное чемпионство страны, в том числе четыре раза абсолютное). Она учила в ту пору детей перебрасывать мячик через сетку на кортах как раз в тех координатах, где теперь стоят дома, в которых поселяются те, что и в теннис играют кое-как, и учились по-разному, но выучились жить в нашей стране прекрасно.

Рядом с кортами был и «короткий» бассейн, где я когда-то плавал и играл в водное поло. Потребность двигаться осталась, и я пришел на корт вместе с Виталием Игнатенко, с которым мы работали вместе в газете и который к теннису относился серьезно, получая удовольствие от игры и обрастая партнерами, роль которых в тогдашней жизни была значительной.

Теннис становился не просто престижным, а государственным видом спорта. Президент Ельцин в белых трусах и повязке на голове был на вершине пирамиды, тело которой состояло из разного вида министров (в том числе и обороны), важных и желающих стать таковыми чиновников, знаменитых актеров, телевизионных звезд, известных и неизвестных ученых, многие из которых были, что правда, неприкаянно преданны игре и искренне радовались оттого, что попадали не ободом, а центром ракетки по мячу, который перелетал через сетку, а не через ограждение площадки.

Теннис пришел на смену коммунистической бане как необходимый атрибут карьерного роста, как знак принадлежности к элите.

Мне тоже хотелось поруководить страной, и я, понимая, что без тенниса моя попытка будет никем не замечена, старательно колотил по мячу, как мне казалось, копируя подачу выдающейся теннисистки. Правда, только у стенки, чтоб своим неумением не обременять партнера. То есть оставаться независимым от него.

В отрывном календаре я прочитал, как дети учат язык. Десять тысяч повторений — и готово! Аня показала мне физиологию подачи. Предстояло освоить «технологию скелета». Надеюсь, вы поймете. Великий художник «видит» кости, связки, мышцы, потом, наконец, кожу. А в результате мы видим руку с протянутым для касания указательным пальцем.

Встреча Дмитриевой с интеллигентным человеком — редактором спортивных программ Российского телевидения, олимпийским чемпионом Токио по греко-римской борьбе в тяжелом весе Александром Иваницким поставила крест на тренерской карьере Ани. Хотя талантливые ученики уже появлялись.

Дмитриева стала умным и, несмотря на это, популярным комментатором, и не только тенниса, где равных ей не было. Она была и редактором, и учила молодых, и организовывала трансляции Олимпийских игр, и договаривалась с зарубежными партнерами о покупке высококлассного спортивного эфира для нас.

Аня стала узнаваемой и терпела от этого неудобство. Она не выдерживала любопытных, пусть и доброжелательных, взглядов и бесконечно с извиняющейся улыбкой здоровалась с незнакомыми людьми.

— Здра-с-с-с!

Уйдя из собственного дома, я на некоторое время обрел семью в двухкомнатной квартире Ани и Мити на Башиловке. В одной жили хозяева. В другой, разгороженной по длинной стороне, их дети — Марина и Митя, а за временной стенкой ночевал я с фантастически добрым спаниелем Джулькой. Мы с собакой спали на финском диване, который при раскладывании норовил отдавить руку, за что получил название «Месть Маннергейма». Он путешествовал со мной и на знакомую вам Беговую, и на Чистые пруды!

О, этот диван, он знал жизнь! Я боялся, чтобы он не проговорился часом, и подарил его в военную часть, где он коротает свою старость, вспоминая, кто на нем гостил. Надеюсь, что не вслух.

Однако мы далеко отдрейфовали от претензий к Нобелевскому комитету. Но это необходимо, чтобы показать вам, что за столом в большой комнате, где Аня и Митя принимали профессора Ганичкина узким кругом, эту геометрическую фигуру изображал я.

Вечер складывался хорошо. Он был наполнен теплотой и вкусной закуской. И вдруг! «Лицо Анны побледнело от боли, лоб покрылся испариной…» — написал в своем литературном дневнике Собакин, и был прав.

Моих знаний, почерпнутых в анатомическом кружке института физкультуры у доцента Радзиевского, было недостаточно для корректного диагноза. Ах, если б за столом был патологоанатом Талалаев. Впрочем, его тесть того времени профессор медицины был рядом.

Он надел очки, помыл руки по методу Спасокукоцкого, положил Аню на жесткое супружеское ложе и велел ей, обнажив живот, поднять прямую правую ногу. Мы с Митей тактично отвернулись, чтобы не смущать врача.

— Ну-с! — Так обычно говорят профессора в случае предполагаемого неприятного продолжения разговора — Похоже, нужна срочная госпитализация. Возможно, это гнойный аппендицит. Есть опасность перитонита.

А время — приблизительно девять часов вечера, третье воскресенье июня. И не только мы, а вся страна празднует День медицинского работника. Не дожидаясь кареты скорой помощи, мы с Митей выносим Аню из динамовского дома и, поблагодарив Андрея Михайловича, грузим внезапно больную в машину и везем в ближайшую Боткинскую больницу. (Помните про треугольник в начале текста.)

Высокий сводчатый коридор в этот вечер был большей частью заполнен увечными. Они сидели вдоль стен или бродили по приемному покою, ожидая участия. Иногда из комнат, где были, видимо, медицинские кабинеты, выходили сестры и братья, допустимо трезвые, несмотря на профессиональный праздник, и выхватывали из страждущих какого-нибудь счастливчика, который немедленно чувствовал облегчение и превосходство избранника, и уводили несчастного в кабинет.

От боли Аня не могла ни сидеть, ни стоять. В сумрачной глубине коридорного тоннеля удалось раздобыть освободившуюся каталку, на которую мы с Митей с осторожностью взгромоздили Дмитриеву. Теперь предстояло найти врача.

Бремя ответственности не согнуло Дмитрия Николаевича. Прямой и сдержанный, он рассматривал картину, открывшуюся его печальному взору. Хороший баталист назвал бы ее «Поле сражения». А если бы он был настоящий патриот, то, возможно, добавил даже «после победы». И среди раненых тонкой кистью написал бы медсестер из благородных, в длинных серых платьях, белых передниках и косынках с крестом.

На самом деле их не было. Никаких. Заглянув в кабинет, я увидел мужчину в халате, разнообразно, но не густо украшенном пятнами крови. Одно было на груди, словно он прижимал к ней раненую голову во утешение, а может, и во умаление страданий.

Человек смотрел в уже темное окно.

— Доктор! — сказал я осторожно.

Вы обратили внимание, что обращение к человеку большинства профессий от президента до сантехника, от академика до постового требует умиротворяющей словесной прокладки для отчуждения, видимо, или увеличения дистанции.

«Скажите, Президент!»

«Какой я вам Президент? Я господин Президент!»

Обидится он. И ничего не скажет. А вот врачу мы говорим:

— Помогите, доктор! Там женщина с острой болью в области живота.

— В области живота… — говорит он с иронией, как мне показалось, совершенно трезвым голосом и совершенно твердой походкой выходит за мной в коридор.

Он упирается в каталку двумя руками, не то чтоб для равновесия, а для того чтоб сосредоточиться на больной.

— Ну? — говорит он.

— Видите ли, доктор! — прекрасно поставленным в Школе-студии МХАТ голосом приступил подробно Дмитрий Николаевич Чуковский. — У нас в гостях, в том числе и по поводу Дня медицинского работника, был директор Ленинградского института проктологии профессор Андрей Михайлович Ганичкин. Ситуация требовала квалифицированной оценки состояния больной. Осмотрев ее и пощупав живот, он определил…

В этот момент доктор, тяжело посмотрев на Дмитрия Николаевича, зашел в кабинет и скоро вышел. Словно и не входил. Положив руку Ане на живот, он стал мрачно наблюдать, как она реагирует на пальпацию.

— И пощупав живот, как только что это сделали вы, он попросил больную поднять прямую правую ногу, — продолжал Дмитрий Николаевич громко и отчетливо. — И поставил диагноз: предположительно гнойный аппендицит с возможностью пере…

— Вы кто? — резко прервал его доктор.

— Я — муж!

— А вы?

— Я друг дома, — сказал за меня Собакин с некоторой гордостью.

— Муж — сво-бо-ден!!! — доктор сделал рукой движение, словно Ленин с броневика.

Анна:

— Ах!

— Друг дома! Везите ее на каталке в коридор. В палатах мест нет.

— Жить будет? — пошутил я.

Он внимательно посмотрел на Митю и сказал:

— Я бы на ее месте подумал. А так — да.

Тогда было много предсказателей. Доктор был не из последних.

— Вези! — умоляюще сказала Аня.

— А что передать профессору? — спросил Дмитрий Николаевич.

— Привет, — сказал доктор и растворился в пропитанном стонами воздухе. Некоторое время его окровавленный халат сам по себе покачивался в сумраке сводчатого больничного пространства и скоро тоже исчез.

— Что за черт! Мы даже не знаем, как его зовут.

— Доктор Петрик! — раздалось под сводами приемного покоя гулко, словно из гигантского трехболтового шлема. — Доктор Петрик!

А-аа! Все тот же шлем…

Когда-то Анна Владимировна познакомила меня с Игорем Евгеньевичем Михальцевым — одним из самых уважаемых специалистов по глубоководным обитаемым аппаратам в мире.

Он был выдающимся ученым, заместителем директора Института океанологии и отцом нашего глубоководного научного флота. Он даже успел повоевать во Второй мировой войне где-то на Востоке. Его не отпускали всю жизнь две идеи: создание совершенного, лучшего в мире аппарата для погружения человека на дно океана и, позже, биологический компьютер. Вторая часть программы выполнена не была, а лучший в Мировом океане аппарат был создан. Это всем известный «Мир». Причем Михальцев договорился с финнами, которые творили это техническое чудо на заводах Rauma-Repola, сделать и второй аппарат (словно бы спасатель), много дешевле первого. Михальцев, финский пилот Пекка Лааксо и Анатолий Сагалевич испытали аппараты на запредельных для них глубинах свыше шести тысяч метров. Он собирался построить и двенадцатитысячный аппарат, который мог бы нырнуть на абсолютные глубины типа Марианской впадины, и хотел, чтобы это был общемировой проект. Больше одной такой машины человечеству не нужно. Но убедить мир не смог. Благодаря Михальцеву были куплены для Академии наук СССР канадские «Пайсисы» для глубин до двух километров и разрабатывались отечественные — среди них известный вам «Аргус».

Игорь Евгеньевич Михальцев был влюблен в Анечку с ее теннисной юности. И чувство это сохранил на всю жизнь. Как друг Дмитриевой я пользовался неожиданной для его суховатого характера теплотой. Мы подружились, и он способствовал моему участию в погружении на «Пайсисах» в Байкал и единственной в мире съемки одного аппарата с другого в глубинах озера, и первых «ныряниях» «Мира» в Атлантическом океане.

Благодаря Михальцеву я попал в Геленджик и мне подарили шлем, который уронил Иру Ганичкину в обморок, что привело к приглашению ее отца-профессора на Башиловку к ужину, где он поставил диагноз хозяйке, что привело к ее транспортировке в Боткинскую больницу именно в День медицинского работника, отмечаемого страной трудовым подъемом стаканов за наше здоровье.

Всё, господа, сложилось!

До этого момента жизнь плелась позади встреч. А теперь предстояло ожидание события. И в логике рассказа затаилась мечта об операции — «врачи борются за ее жизнь», героическое спасение Анны Владимировны от перитонита, долгое выздоровление, и в результате счастливое отсутствие необходимости в искусстве Александра Гавриловича Талалаева с его пресловутым диагнозом…

И все эти волнующие ожидания разрушил доктор Петрик в ржавом от крови халате.

Вы знаете, он ее вылечил. От язвенной болезни. Без хирургического вмешательства.

За двадцать лет до нобелевского открытия бактерии хеликобактер пилори Петрик понял, как лечить эту язву.

Вещество, освободившее Анну Владимировну от недуга, и теперь входит в состав современной посленобелевской формулы лечения болезни. Имя ему метронизадол. Он же является основным компонентом (это текст для взрослых) известного лекарства трихопол, применяющегося для лечения трихомониаза, который держит первенство среди болезней, передаваемых половым путем.

А Нобелевскую премию, как и любую другую, я думаю, в основном дают по знакомству. Наверное, Барри и Робин вылечили от язвы какую-то важную шишку в Комитете, заодно лишив его, может быть, и назойливой трихомонады. Тот притащил поправить здоровье друзей и подруг молодости. Вот и премия!

А доктор Петрик тихо работал в Боткинской. И славы у него не много. Вот Аню вылечил. Она кого-то из знакомых (которые премии не распределяют) привела. Здоровы. И через тридцать лет мы о нем вспомнили.