На прошлой неделе «Левада-центр» и Комитет против пыток выпустили совместное исследование, посвященное статусу насилия в российском обществе. В частности, социологов и правозащитников интересовало, сталкивались ли россияне с угрозой или прямым физическим насилием во время встреч с правоохранительными органами разных уровней.

Самая известная цифра из доклада — 10%. Это доля граждан страны, которые сталкивались с пытками силовиков.

Данные подверг сомнению пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что их «нужно тщательно проанализировать».

Однако в докладе можно найти с избытком и другие пугающие факты. Директор «Левада-центра» Лев Гудков в интервью спецкору «Новой» анализирует основные тезисы исследования и приходит к выводу: насилие для нас стало частью повседневной нормы.

«Нет даже надежды на справедливость»

— Пока я читал доклад, меня не покидало ощущение безнадеги в том смысле, что российское общество привыкло к полицейскому произволу. Ощущения меня не обманули?

— Это абсолютно так. Мы привыкли не только к полицейскому, но вообще к административному произволу. Проведенное исследование во многом продолжает анализ «культуры» насилия, который ведется Комитетом против пыток — их интересует в первую очередь юридический аспект насилия в правоохранительных органах. Первое исследование такого рода было проведено в 2005 году группой очень квалифицированных криминологов. Это было масштабное, хотя и не репрезентативное изучение насилия в пяти городах: помимо шести тысяч опрошенных, исследователи говорили еще с сотрудниками правоохранительных органов и юристами.

Результаты, которые были тогда получены, ужасали: от 4 до 6% опрошенных сталкивались с пытками только за прошедший год. Хотя никто тогда на это почему-то толком не обратил внимания.

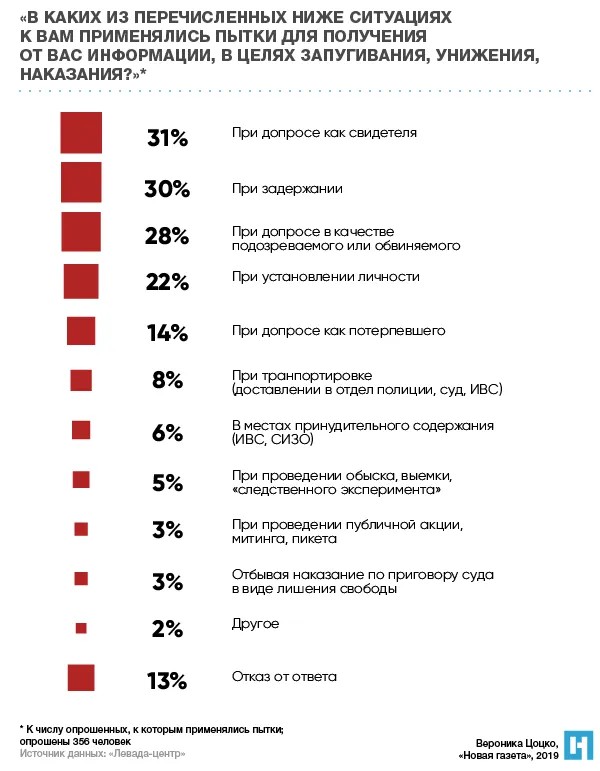

Нынешнее исследование основано только на опросах населения (были опрошены почти 3500 человек), но тематика была чуть шире. В исследовании 2005 года все концентрировалось на фактах насилия — в том числе потому, что опрашивались и заключенные, то есть была детализация форм пыток: «ласточка», «конвертик», подвешивание и т.п. Нас же интересовала сама «культура» насилия в России и формы адаптации к нему, стратегии приспособления к произволу и выживанию. Насилие со стороны власти сейчас — это во многом инерция институтов тоталитарного государства, равно как и пассивная реакция общества на это насилие.

— Эта инерция — «ну пытают, что ж тут поделать», — похожа на «стокгольмский синдром»?

— Я не уверен, что это самая удачная, хотя и яркая метафора. «Стокгольмский синдром» предполагает однократную ситуацию заложничества. В России же речь идет о повседневном, постоянном насилии, к которому приучаются. По нашим данным, четверть населения страны вступала в конфликтные взаимоотношения с правоохранительными органами.

Каждая третья такая ситуация заканчивалась или угрозой насилия, или применением незаконного, неоправданного, с точки зрения граждан, насилия.

В большинстве случаев речь идет о произволе, и люди просто научаются с этим как-то жить. Необязательно каждый человек должен получить дубинкой по башке, чтобы понять, что от полиции нужно держаться подальше, сведения об этом распространяются хорошо и без этого. Две трети населения относятся к полиции с настороженностью.

Эта привычка к насилию — не только следствие советского опыта тотального террора и массовых репрессий или навыки существования в закрытом и бесправном обществе, это еще и реакция на усиление и расширение сферы господства нынешнего авторитарного режима. Выстраивание вертикали власти, неконтролируемой обществом, даже при отсутствии массового террора, дает в качестве побочного эффекта децентрализацию насилия. Институты, которые используют насилие в качестве своего ресурса, присваивают себе право на него вне зависимости от того, законно это или нет: силовики просто знают, что граждане не имеют возможности как-то от них защититься. Речь не об ощущении безнадежности, здесь просто нет даже самой идеи или надежды на справедливость. Этот тезис определяет нормы обычной, повседневной жизни в стране.

— Смотрите, вот большая цитата из доклада. «Справедливости и защиты трудно найти в тех структурах, с которыми чаще всего имеет или может иметь дело обычный человек — в полиции, в судах низших инстанций, у судебных приставов, следователей или низовых прокуроров. К ним сохраняется устойчивое негативное отношение, недоверие и подозрение в предвзятости, формализме, равнодушии и жестокости, аморализме и коррумпированности.

Но в отношении высших российских судов или — в еще большей степени — ЕСПЧ, высшего руководства МВД, Генеральной прокуратуры, ФСБ, проявляются иные установки: они идеализируются и наделяются ореолом высшей справедливости, правосудия, честности, неподкупности». Это что, типичное русское «царь хороший, бояре плохие»?

— В каком-то смысле. Это перенос желаемой картины на те уровни управления, к которым обычный человек не имеет доступа. Можно назвать это остатками легитимности государства — представления о том, что государство должно обеспечивать некоторый порядок, безопасность, справедливость и защиту.

— Это же иллюзия.

— Можно назвать это иллюзией, а можно назвать легитимностью системы. Но эта легитимность утопична, поскольку находится на тех уровнях сознания, которые никак не контролируются повседневным опытом. Но надо учитывать, что иллюзии (как и надежды) — самый прочный материал социальных отношений в бесправных странах.

— Иными словами, люди не умеют проводить связь с тем, что если бояре плохие, то и царь, скорее всего, плохой?

— Во-первых, не умеют, поскольку у людей нет опыта такого знания. Во-вторых, все практики произвола направлены на то, чтобы лишить человека уверенности в том, что есть какие-то институты, которые смогут обеспечить ему защиту.

Хотя этот механизм все равно сложнее. Вот пример из исследования по судебной реформе, которое мы тоже проводили несколько лет назад: часть людей, которые прошли через суд, озлобилась, но приобрела практический опыт участия в судебном процессе. У них появляется уверенность в том, что они могут чего-то добиться, знания, а главное — желание это делать. Но у большинства людей конфликты с системой носят однократный характер, поэтому после столкновения обыватель предпочтет не бороться дальше, а дистанцироваться. Или терпеть.

— Вот, например, есть кейс Ивана Голунова. Всех возмутило, что ему подбросили наркотики, люди вышли на протесты. Однако когда министр сказал, что мы уволили вот этих и этих, — почти никто не подумал, почему бы не уволить самого министра.

— Ну все-таки возмутила далеко не всех, об этом заговорила сравнительно небольшая часть более продвинутых, образованных и заинтересованных людей, а основная масса участников (я не говорю уж о населении в целом) готова принять эти объяснения, хотя большинству было понятно, что речь идет не о единичном случае [подброса наркотиков], а о систематической проблеме.

В ситуации хронической тревожности и беззащитности у людей (и тут, может, есть аналогия со «стокгольмским синдромом») возникает желание оправдать ситуацию.

Налицо готовность к преуменьшению произвола. 49% опрошенных в нашем исследовании говорят, что пытки в России носят единичный характер. Люди готовы примириться со злом.

Помните, у Шварца в «Обыкновенном чуде» король говорит, что у него дядя по материнской линии так боялся неприятностей, что замирал при каждом плохом известии. И даже когда душили его жену, он стоял рядом и приговаривал: потерпи, может быть, все еще обойдется. Это очень характерная массовая реакция.

«Опыт взаимодействия с полицией, как правило, отрицательный»

— В докладе есть цифры, что силовикам в России по-прежнему больше доверяют, чем нет, — хотя это уже сопоставимо с показателями недоверия. Но запас прочности еще есть. Откуда он в таком случае?

— Надо учитывать, что полное доверие к полиции испытывает лишь 17% опрошенных, а остальные — «скорее доверяют». Важно разделять эти два типа ответов, поскольку в таком случае мы говорим о разных жизненных установках. «Полное доверие» — это чисто идеологическая вещь. О полном доверии говорят чаще люди, которые не имеют социального опыта: например, молодежь только выпустилась из школы и декларирует «как надо», а не как на самом деле. У людей зрелых, с жизненным опытом, доверие к правоохранительным органам начинает снижаться.

«Скорее доверяют» — это показатель безальтернативности. Вы все равно, если вас ограбили или избили, пойдете в полицию за какой-то бумажкой и в надежде на то, что там хоть что-то сделают.

— Вспоминается почему-то злой анекдот: «Меня вчера ограбили. — Ходил в полицию? — Ходил. Не они».

— Вот именно. Реальный опыт взаимодействия с полицией у людей, как правило, отрицательный. Считается, что в лучшем случае полиция ничего не будет делать, а в худшем — тебя облают. Вот поэтому те, кто с полицией столкнулся, переходят в категорию людей, относящихся к правоохранительным органам с недоверием. Это просто другое основание для оценки.

— Про молодежь. Не вступает ли данная им еще в школе идеологическая установка относительно правоохранительных органов в диссонанс с реальностью, потому что силовики начинают приходить на концерты, бить молодых людей на фестивалях и задерживать школьников на протестах? Картинка же должна рушиться.

— Не сразу. Очень сильна первоначальная индоктринированность, которая к тому же связана с социализацией молодежи и научением, как устроено общество. В головы школьникам вкладываются идеологические представления — «как должно быть». У подростков это принимается — и без критики, без сомнения, как жестко догматическая норма. Но потом начинается постепенное разъедание этих установок.

Особенно быстро оно происходит в нижних социальных слоях: в среде бедных людей, депрессивных, с более высоким уровнем конфликтности. С людьми этого социального статуса полиция и действует более жестко. По нашим данным видно, что первая реакция в конфликте между силовиками и людьми в этом статусе — демонстративное насилие, человека нужно сразу сломать. Люди в ответ тоже начинают проявлять высокую степень агрессивности и девиантности.

— А к людям с высоким статусом агрессию не проявляют?

— Там и конфликтов меньше. Сами полицейские не очень хотят связываться с представителями этой среды, но и люди в ней более законопослушны, более лояльны. Обладатели высокого статуса сталкиваются с полицией по экономическим делам или в связи с вымогательством (когда инспектор требует взятку). Но в принципе столкновение правоохранительных органов и групп более статусных, более обеспеченных, более образованных людей случается реже.

— И оно менее травматично.

— Как правило, да, хотя именно в этих группах чувство собственного достоинства развито сильнее, чем в низовых слоях. Готовность отстаивать свои права выше и возможности защиты больше.

«Проводить опросы в Чечне бессмысленно»

— Как отличается уровень насилия со стороны силовиков в Москве и в регионах?

— В Москве этим больше озабочены. Здесь выше готовность сопротивления произволу, хотя в статистическом смысле конфликтов общества и силовиков может быть меньше. Все конфликты в столице более обозначены, а информационная среда более развита — отклик на акты насилия куда быстрее.

В провинциях (в малых и средних городах, а тем более в селе) насилие носит рутинный характер. Оно не становится чрезвычайным фактором, люди к нему быстрее привыкают.

Ну, морду набили в отделении, подумаешь — кто ж это пытками называет?! А в Москве это уже будет нечто экстраординарное.

— Была ли в списке регионов, где проводилось исследование, Чечня?

— Нет.

— Вы ее изначально за скобки вынесли? Есть ощущение просто, что если добавить данные по Чечне, цифры будут совсем другие.

— Регион в выборке определяется чисто автоматически на основе статистической модели. А опросы в Чечне мы не проводим, потому что это бессмысленно. Несколько лет назад, когда это еще было возможно, мы провели опрос, и результаты там радикально отличались даже от остальных северокавказских республик. Видимо, там такой уровень страха и террора, что опросы бессмысленны. Люди говорили, что у них все так хорошо и так прекрасно, они так всем довольны! Само по себе такое единодушие вызвало чувство ужаса. В соседних Ингушетии или Дагестане люди с большим или меньшим уровнем открытости говорили о реальных проблемах, а в Чечне социология — как при Сталине: вы получите только положительные ответы.

— Интересные цифры — это стратегии поведения при столкновении с силовиками. Примерно половина людей считают, что нужно перетерпеть, или договориться, или просто ничего не делать. Вот что кажется важным: чем старше человек становится, тем проще он соглашается, грубо говоря, «сложить лапки». Это же ужасно. Получается, что человека с возрастом легче сломить.

— Это социальный опыт неудачи, и это то, что мы в других исследованиях уже описывали как особенность советского человека — пассивное приспособление к репрессивному государству. Снижаются запросы, снижаются моральные оценки — в том числе, и отношение к себе.

— Такой мазохистский конформизм получается.

— Да, безысходность. Это даже не страх в чистом виде, как многие считают. Это не страх в смысле непосредственной психологической реакции на ситуативную угрозу. Это уже настолько вошедшая в плоть и кровь форма поведения, когда люди чувствуют грань нормы, и попытки выхода за эту грань вызывают чувство внутреннего дискомфорта или даже возмущения против тех, кто персонифицирует собой другие моральные нормы или человеческие стандарты поведения. Власти всячески стараются поддержать и усилить этот очень важный механизм переноса собственной социальной и моральной несостоятельности на других, которых пропаганда называет «возмутителями спокойствия», провокаторами, демагогами и т.п. Это основа массового оппортунизма и конформизма в людях.

— То есть это не страх, который заставляет действовать.

— Если и можно говорить здесь о страхе, то его надо рассматриваться не как причину, а как горизонт. Логика рассуждений здесь не такая, что я что-то сделаю или скажу, выйду на площадь — и меня схватят. Действуют гораздо более фундаментальные нормы поведения, которые вообще не допускают даже мысли о том, чтобы сказать что-то против власти.

— Получается, власти выгодно контролировать эту планку, чтобы оцепенение не спадало?

— Безусловно, контроль постоянный, идет систематическая работа по поддержанию планки страха. А граница нормы плавающая: при росте протестной активности давление со стороны силовиков будет только сильнее, будет усиливаться демагогия и пропаганда, а взамен недопущение активности нужно компенсировать реляциями о величии державы, о культе Победы, о подвиге и особой миссии русского народа и так далее.

«Отсутствует иммунитет к насилию»

— Давайте поговорим про пытки. По вашим данным, 10% населения страны так или иначе сталкивались с ними. Под сомнение эту цифру поставил даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Давайте проясним: это точно не ошибка?

— Это точно не ошибка. Скорее, это даже некоторое преуменьшение. Дело в том, что огромная часть скрытого насилия не воспринимается как насилие. Меня в каком-то смысле поражает «удивление» неожиданностью для многих этой цифры: «10%! Это очень много!». Но за этим стоит нежелание понимать, что за страна, в которой мы живем.

Давайте очень грубо прикинем: у нас еще совсем недавно было около миллиона заключенных и подследственных, в среднем они сидят 3—5 лет. Даже с учетом рецидива, через зону проходит огромное число людей. Вы понимаете, какой опыт агрессии получает значительная часть мужского населения страны? Причем, этот опыт обществом накапливается и никуда не уходит, не осмысляется. Прибавим к этому число людей, прошедших армию с ее неуставными отношениями и горячие точки. Страна 18 лет из последних 27 лет воюет. Она привыкла к насилию.

Куда это насилие может канализироваться? В правоохранительные органы, в государственный аппарат — там насилие становится законной и общественно одобряемой нормой социального поведения.

В сумме, я думаю, около 25–30% мужского населения страны пережило опыт жестокого насилия.

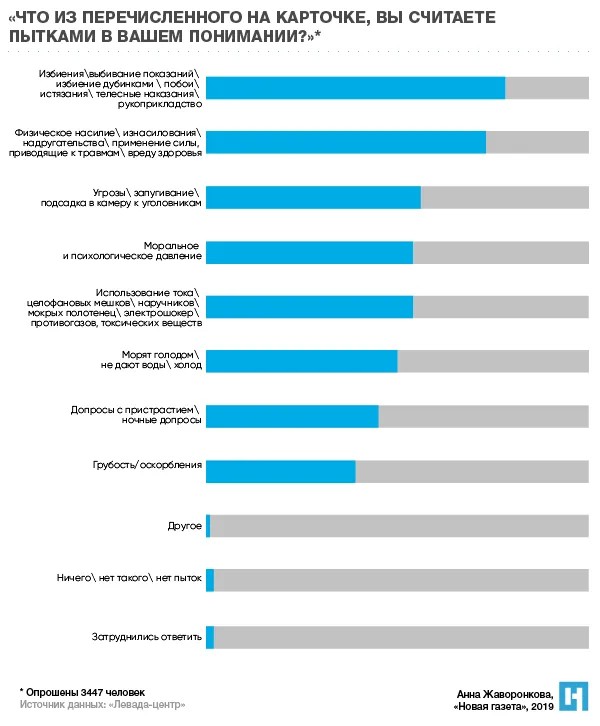

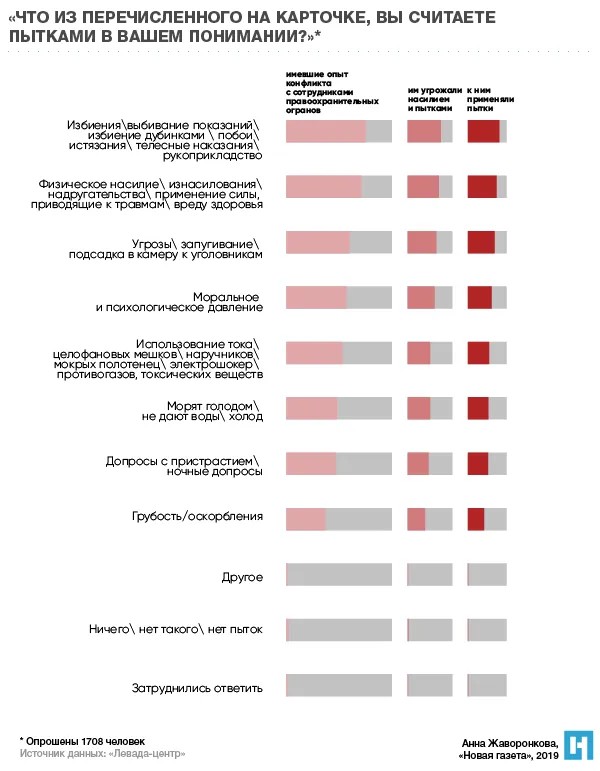

Как мы вообще квалифицировали пытки? Комитет против пыток принял в качестве определения то, что изложено в первой статье Конвенции против пыток, принятой ООН. У нас в ходе опроса интервьюер показывал карточку с перечислением разных ситуаций, и люди сами высказывались — пытки это или не пытки. А при самых чувствительных вопросах, например, приходилось ли им самим проходить через пытки, опрашиваемым передавался планшет, на экране которого были эти вопросы, и люди сами отвечали, уже без интервьюера. Степень согласованности очень высокая: две трети считали пытками то, что перечислено в карточке.

В общественном сознании это не только избиение, но и психологическое давление, угрозы и тому подобное. Это правильнее, чем понимание того, что пытка — это когда иголки под ногти загоняют или вешают на дыбу. Как сказал мне один бывший следователь:

«Зачем бить? Я запру его в карцер, вылью полведра хлорки на пол — и он через два часа заговорит как миленький».

Физического воздействия нет, но это же тоже пытка. Просто мучить вас жаждой — это тоже пытка. Угроза подсадить в камеру к уголовникам или угроза изнасилования — это тоже пытка.

— Насилие — это теперь новый способ коммуникации силовиков и общества? Силовики по-другому теперь не умеют?

— Очень сложно судить, поскольку нет предыдущих замеров. Есть две гипотезы. Одна — так было всегда. Вторая — что люди стали острее реагировать на насилие от власти, растет порог нетерпимости, тема насилия становится публичной проблемой. Я думаю, что обе гипотезы могут быть верны.

— В докладе описывается, что чаще всего о пытках люди узнают из эфира федеральных каналов. Но там ведь ничего об этом нет. Вот прямо совсем.

— У меня хорошего объяснения этому феномену нет. Я бы предложил гипотезу: федеральные СМИ придают сообщениям о пытках легитимность. Когда о пытках говорят Московская Хельсинкская группа, Комитет против пыток или Лев Пономарев, это не вызывает большого интереса в обществе, дальше правозащитников это, как правило, не распространяется. Когда это делает «Новая газета», от этого есть эффект, но все равно ваша аудитория является очень ограниченной. Федеральное телевидение охватывает до 70% населения. Телеканалы выдают санкцию на достоверность россиянам, нежели служат для них источником первичной информации.

Еще одно предположение связано с тем, что все «ментовские» сериалы в России показывают некоторый уровень хронического насилия. Крутые парни лупят задержанных почем зря — и это возводится в норму.

— И героизируется.

— Как минимум позитивно оценивается, поскольку явно положительные герои добиваются результата именно в нарушение, кстати, всех процедурных оснований. Бессознательно это все откладывается.

— Правда ли, что в России склонны преуменьшать проблему пыток?

— Скорее, проблема — общая индифферентность к насилию и отсутствие острой реакции на факты пыток.

Более того, 30% оправдывают пытки (в том числе те, кто через них прошел), считая, что в некоторых случаях насилие полезно или вынужденно.

— 30% — ужасная цифра.

— Да. Она показывает отсутствие иммунитета к насилию. Знаете, мне в качестве принципа был важен в свое время разговор с одним раввином. Речь шла об антисемитизме. Он сказал: мне не важно, сколько антисемитов в России, мне важно сколько анти-антисемитов. Какой ресурс сопротивления? Если перенести этот подход на нашу тему, то можно говорить, что мы видим крайне слабое сопротивление насилию правоохранителей. На этой слабости и держится режим.