1. Зеркало

Мельком поймав отражение, я не узнаю себя. Друзья находят сходство с Лениным, я — с отцом, и меня это не радует. Его черты проступают сквозь тот образ, который я, как все, ношу внутри. Отца зеркало тоже не убеждало. Он привык быть другим, а оно ему этого не позволяло. Отец умер, так и не примирившись с подтасовкой возраста, с которым я веду переговоры.

И это непросто, потому что меня угораздило попасть в зазор. Все друзья, кроме школьных, были старше на полпоколения. Сперва я этому радовался, так как было у кого учиться. Хуже стало, когда они начали умирать, и выяснилось, что мне, как следующему в строю, пришлось на всех писать некрологи. И на Бродского, и на Синявского, и на Лосева, и — много раз — на Бахчаняна, а на Довлатова — целую книжку.

Когда окрестности почти опустели, я вспомнил Сомерсета Моэма. В юности я страдал вместе с его героями из-за несчастной любви. Тогда все мои сверстники зачитывались «Бременем страстей человеческих», романом столь же монументальным и сентиментальным, как его название. Разлюбив прозу Моэма, я оценил его мемуарные заметки «Подводя итоги». Причем — трижды, следя за автором, который их писал в пятьдесят, шестьдесят и семьдесят лет, прощаясь с читателем в каждой части.

Сомерсет Моэм. Фото: Википедия

Став, наконец, знаменитым стариком, Моэм обнаружил, что к нему тянется молодежь, но лишь для того, чтобы познакомиться, поставить галочку и больше не возвращаться.

Я вроде вершины горы, признался себе Моэм, которую многие хотят покорить, но никто не станет на ней жить.

Обнаружив, что старость связана с одиночеством, он заперся с книгами, исключая, как все мы с годами, романы и заменяя их историей. В основном, Великой французской революции, которую я так и не научился любить за то, что она похожа на нашу. Но история — тоже про мертвых, и нам суждено с ними жить еще до того, как мы к ним присоединимся.

2. Письма

В Нью-Йорке рассказывают, что Курт Воннегут спустил с лестницы репортера, который пришел его спросить, не собирается ли тот на пенсию.

Это и впрямь неприличный и болезненный вопрос. Если для нормальных людей старость — время хобби, то у автора оно обычно совпадает с работой.

Это своего рода нервный тик, который начался с первой исписанной страницы и кончается, как всем бы хотелось, на предпоследней — чтобы слово «конец» поставили уже наследники.

И все же был такой случай. Современный классик Филип Рот, не дождавшийся Нобелевской премии, которую ему прочили с полвека, в восемьдесят лет ушел на покой. Выяснилось, что он больше не хочет, как привык, проводить по четырнадцать часов за столом. Но не потому, что лень, а потому, что без толку.

Рот заявил: «У меня больше нет умственной витальности, вербальной энергии и физической выносливости, которая требуется для создания такой сложной и требовательной структуры, как роман».

Вместо этого писатель начал помогать своему биографу, посылая заметки к его будущей книге. Их набралось 1900 страниц.

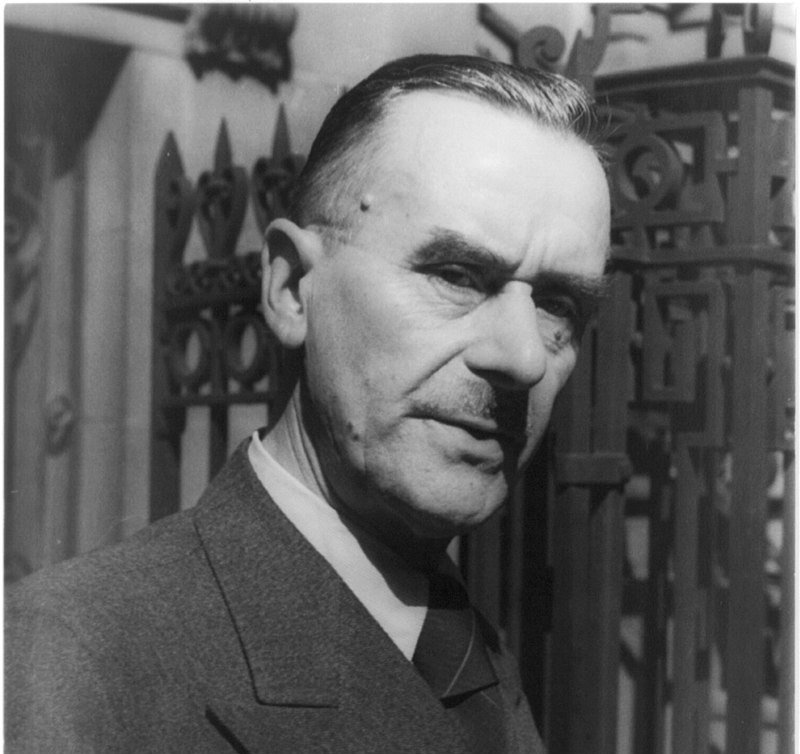

Нечто подобное произошло с другим неистощимым тружеником пера — Томасом Манном. В собрании его переписки заметна закономерность: чем старше он становился, тем длиннее оказывались его письма. «В старости, — объяснил Манн, — я почувствовал, как иссякают мои творческие способности, но каждое утро я привык садиться за стол и что-нибудь писать. Как только я перестал писать романы, я стал писать письма, потому что что-то писать надо».

Томас Манн. Фото: Википедия

Кому надо — еще вопрос, но письма — достойная альтернатива прозе. Письмо знает только настоящее. Переписка ближе к телу, чем к духу. В ней отражается бо́льшая часть автора, чем в книге, что делает писателя сразу похожим и непохожим на его письма.

В день двухсотлетия Пушкина в Нью-Йорке со сцены Карнеги-холл читали «Онегина» в переводе. Не узнать Пушкина было нельзя, но скорее это напоминало не его стихи, а переписку — легкую, элегантную, остроумную, необязательную.

Письма делают видимым ход времени и, как любая непридуманная жизнь, не владеют будущим. В старости его остается мало, но и его писателю приходится не беречь, а опасаться. Мудрый Фазиль Искандер говорил: «Опрятность старости — молчание. Оно охраняет написанное прежде».

3. Мунк

Все его знают, и все — именно поэтому — любят. «Крик» — икона ХХ века, за что картина и поплатилась тиражом пошлости. То, что было для художника предельным выражением беспричинного отчаяния, вроде «арзамасского ужаса» Толстого, стало массовым сувениром: пляжным мячом, майкой, зонтиком.

Духовные дети Мунка научились у него главной заповеди современного искусства: не изображать, а выражать. Обогнав мэтра, австрийские и немецкие мастера экспрессии — Кирхнер, Кокошка и, конечно, Шиле — пошли дальше. Сам же Мунк свои последние годы, замкнувшись в мастерской, чтобы не видеть нацистскую оккупацию, провел в одиночестве, работая по ночам.

Ярость исчезла, ужас стих, тревога стала привычной, и мир замолчал.

Принято считать, что все лучшее он создал в беспутной и безоглядной молодости, когда возникли бессмертные образы страсти, соблазна, страха, вроде его «Мадонны», напоминающей панночку Гоголя. Но Мунк уверял, что его живопись началась после пятидесяти. И расцвела тогда, когда совсем уже старый художник рассматривал свое творчество сквозь призму сожаления и снисходительности.

Перенимая эту точку зрения — с одра, — мы становимся свидетелями последней инвентаризации. Это горькое и честное занятие напоминает лучшую пьесу о старости — «Последнюю ленту Крэппа» Беккета. Герой в ней переслушивает магнитофонные записи своего аудиодневника, постоянно возвращаясь к тем коротким часам, когда он был влюблен и счастлив.

Мунк тоже перематывал ленту, переписывая ранние сюжеты. На одной он вновь пишет танец трех женщин: невинной девушки, зловещей соблазнительницы и скорбной вдовы. И на эту аллегорию светит фирменная луна Мунка, оставляющая на черной воде дорожку в виде восклицательного знака. Или зеленая натурщица с произвольно, как у Геллы, удлиняющимися конечностями. Комната с лиловыми стенами, где все плавает, словно с похмелья, в котором Мунк знал толк, пока не бросил пить.

Но центральный сюжет и нерв старого Мунка — автопортреты, которые позволяют увидеть жизнь в развитии. В двадцать три года Мунк напоминает юного Рембрандта, который тоже изобразил себя самодовольным щеголем. Дальше все становилось хуже — и лучше: путь шел от наглости к отчаянию.

В зрелых работах Мунк еще пишет себя с достоинством художника, знающего себе цену. Он всегда смотрит прямо вперед — в зеркало, которым мы, зрители, ему служим. Помимо себя, он ничего не видит, поэтому на ранних автопортретах нет вещей, только смутная мгла декоративного фона.

Ближе к смерти происходит решительная перемена. На самом последнем холсте Мунк стоит между застланной кроватью и большими фамильными часами, лишенными стрелок, как в «Земляничной поляне» Бергмана.

Эдвард Мунк. Автопортрет. Между часами и кроватью. 1940—1943 года. Источник: Википедия

Конечно, в этом можно увидеть набор прежних символов: сон, болезнь, смерть — и время, запертое внутри нас. Но можно смотреть на эту картину как на портрет в интерьере. Старик прощается со своими верными зрителями. Как раз в эти дни Мунк написал завещание, оставив все свои работы музею в Осло.

На другом автопортрете, написанном, когда Мунку было семьдесят семь, художник похож на Бродского, каким бы тот стал, если бы дожил до этих лет. Завитки редких волос как эскиз лаврового венка, обветренное годами лицо беспощадно кирпичного цвета, угрюмая складка опущенных губ и тихое, северное, протестантское упрямство. За окном, конечно, зима, которую Бродский называл «честным временем года».

4. «Мададаё»

В Японии, несколько свысока объяснили мне, Куросава считается западником, не проникшим вглубь национального духа, как, скажем, Одзу.

И в самом деле, когда Куросава был начинающим художником, его любимыми мастерами были Курбе и Ван Гог. Главным писателем он считал Достоевского. В кино всем другим предпочитал мастера вестерна Джона Форда. Снятый по «Макбету» «Трон в крови», хотя в нем нет ни одной шекспировской строки, многие считают лучшей экранизацией шотландской трагедии. Даже своего, казалось бы, сугубо японского «Расёмона» Куросава поставил в надежде оживить поэтику французского авангарда. Музыка в фильме — из «Болеро» Равеля.

Восток у Куросавы прячется глубже и совпадает с природой кино как такового. Западный поэт описывает томление в груди, восточный — мизансцену, оправдывающую это томление.

Кино тоже не описывает чувства, а вызывает их. Каждый кадр — зашифрованная в образ инструкция к переживанию того или иного чувства.

Как японские хокку, кино «пишется» не звуками и не словами, а обстоятельствами места и времени, эмоциональными натюрмортами, составленными из всего, что можно увидеть и услышать.

После «Расёмона» Куросава вместе с Феллини и Бергманом вошел в триумвират титанов того авторского кино, которое придало ему неоспоримый авторитет высокого искусства, уверенно занявшего свое место в хороводе муз.

Но Куросава старел, и годы меняли язык и цели. Готовясь к смерти, мастер устроил прощание с миром, позвав зрителя на собственные поминки. Выбрав старость как точку зрения, Куросава сказал о ней много такого, чего мы еще не слышали, в снятой им в восемьдесят три года картине с непереводимым названием «Мададаё» (1993).

Кадр из фильма «Мададаё»

Учидо, преподаватель военной академии, уходит в отставку и живет с женой в скромном домишке какого-то разрушенного имения, где его навещают преданные ученики, справляют каждый год день его рождения и организуют поиски пропавшей кошки. Это все. Отгремели трагедии, утихли шекспировские страсти великого таланта, осталась только скромная любовь. На фоне этих не заполненных реальным содержанием событий разворачивается центральная, но подспудная идея фильма: старость как неучастие в жизни.

«В последнем фильме, — писали критики, — Куросава сумел найти нравственное величие в бессмысленной пустоте старости».

Но что все-таки значит странное слово «Мададаё», которое так часто звучит в фильме? Речь идет об игре в прятки. Те, кто ищет, кричат: «Mожно уже идти искать?» Тот, кто прячется, отвечает: «Мададаё» — «Еще нет».

Конечно, Куросава имеет в виду себя, свое растянувшееся на многие годы прощание со зрителями. Сама протяженность этого срока стала сюжетом фильма: герой все никак не умирает, хотя давно уже к этому готов. Отойдя от жизни, он смотрит на нее с другой стороны. Куросава предался созерцанию чистой длительности, в которую сливается череда ничего не обещающих дней.

Отсюда жизнь видится иной: внешние обстоятельства не могут в ней ничего изменить. Отнять у пустоты нечего, прибавлять к ней — незачем.

Разворачивая эту мысль, Куросава подвергает своего героя испытаниям войной. Уже в самом ее конце, оставшись без уничтоженного бомбой дома, герой селится в крошечной хижине с протекающим навесом вместо крыши. Только в этом эпизоде звучит в полную силу голос старости. Война отобрала все лишнее, усилив роль необходимого — красоты. В тусклый, по-старчески блеклый фильм вдруг прорываются (в сопровождении Вивальди) ослепляюще прекрасные картины четырех времен года, какими их видит Учидо с порога своего нищенского жилища. В этих долгих застывших сценах — апофеоз картины. Чтобы разглядеть подлинную прелесть мира, надо быть готовым покинуть его в любое мгновенье.

Из сгоревшего дома старый учитель спас лишь одну книгу — дневник средневекового буддийского монаха. От военных потрясений тот тоже удалился в хижину и написал там слова, оправдывающие старость: «Если бы человеческая жизнь была вечной и не исчезала в один день, подобно росе на равнине, и не рассеивалась бы, как дым над горой, не было бы в ней столько скрытого очарования. В мире замечательно именно непостоянство».

5. Горы

Чтобы примазаться к старости, мне надо забраться повыше, буквально. В горах ведь все работает иначе, хотя и понимаешь это не сразу. Сперва идет лес, потом — луга, затем — мох и лишайник. Постепенно радуга живого прячется в призме, оставляя глазу одну слепящую белизну снега. Отсюда открывается другая перспектива, особенно если ничего не видно, кроме тумана.

Вершина хороша тем, что она всегда располагается на пороге. Тут уже не живут, но отсюда еще можно вернуться — не таким, каким поднимался.

Словно третий акт шекспировской трагедии, горы обнажают смысл первых двух, меняют нас навсегда и готовят к общему для всех финалу, если повезет — с катарсисом.

Фото: unsplash.com

Горы, как старость, полезны тем, что они всё наводят на резкость. Стоя на вершине, будто монета на ребре, чувствуешь себя внутри приключенческого романа, который вечно топчется на пороге между жизнью и смертью, как мушкетер или Джеймс Бонд.

Каждый, кто пробовал, знает, что спускаться не проще, чем подниматься: и ноги скользят, и новый груз найденного наверху тянет к земле. Этот путь описал Искандер. Прожив по-кавказски долгую жизнь, доверху наполненную смешным и горьким, он всем нам дал совет.

«…надо, — писал он, — дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным путем, и будет настоящим юмором».

В горах, однако, обходятся без метафор. Бездна тут настоящая. И «юмор» приходит, когда мы пятимся в долину, ощущая неловкую смехотворность тех усилий, которые затратили на подъем туда, где ничего нет.

Вверху все видится не таким значительным, как внизу: цели представляются сомнительными, задачи — сиюминутными, средства — какие подвернутся, но точку все равно ставить рано.

Несколько лет назад мне распилили грудь, чтобы добраться до сердца. Отойдя от наркоза, я надеялся, что оказался достаточно далеко, чтобы набраться новых знаний, но ничего умного с операционного стола не вынес.

— Смерть, — вспомнил я рыцаря из «Седьмой печати», — еще по эту сторону жизни, и о той она знает не больше нашего.

От Бергмана я с благодарностью перебрался к Куросаве и сквозь дыхательную трубку во рту сам себе сказал «Мададаё». В моем случае это означает, передирая и перевирая латинскую пословицу, «пока дышу, пишу», или «пока пишу, живу», что в сущности одно и то же.

Август 2023, Нью-Йорк